近日,复旦大学的一项创新技术引起了广泛关注,该技术有望彻底改变我们对电池寿命的传统认知。据复旦大学官网发布的信息,该校高分子科学系的科研团队经过四年的潜心研究,成功研发出一种名为“三氟甲基亚磺酸锂”的白色粉末物质,这一突破性发现可能为延长电池使用寿命提供全新解决方案。

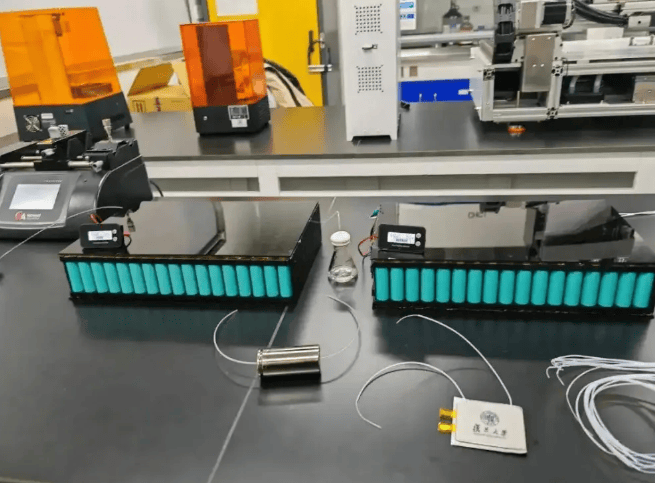

这项技术的核心在于,通过将“三氟甲基亚磺酸锂”粉末制成特殊“药水”,并注入到即将报废的旧电池中,能够显著恢复电池的性能。据科研团队介绍,原本仅能充放电1500次的电池,在经过这种“打针”处理后,充放电次数可提升至上万次,且电池容量几乎能恢复到新电池的96%。这一成果无疑为电池行业带来了一场革命。

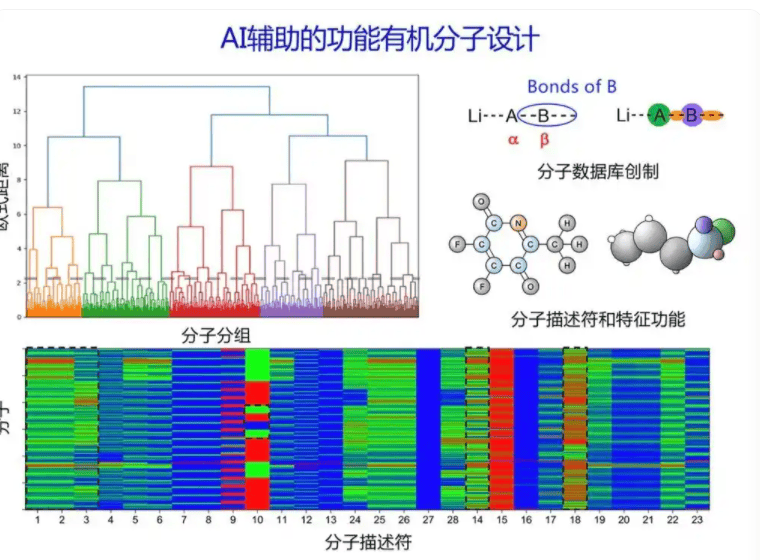

科研团队指出,电池报废的主要原因并非整体损坏,而是电池内部负责导电的锂离子数量逐渐减少。为了解决这一问题,团队决定直接向电池补充锂离子。然而,如何在不破坏电池原有结构的前提下实现这一目标,成为了一个巨大的挑战。幸运的是,人工智能技术的引入为这一难题提供了解决方案。科研团队通过电脑分析了数百万种可能的分子,最终筛选出了“三氟甲基亚磺酸锂”。这种物质不仅易于溶解在电池电解液中,而且成本极低,为电池“打针”的成本仅为更换新电池的十分之一。

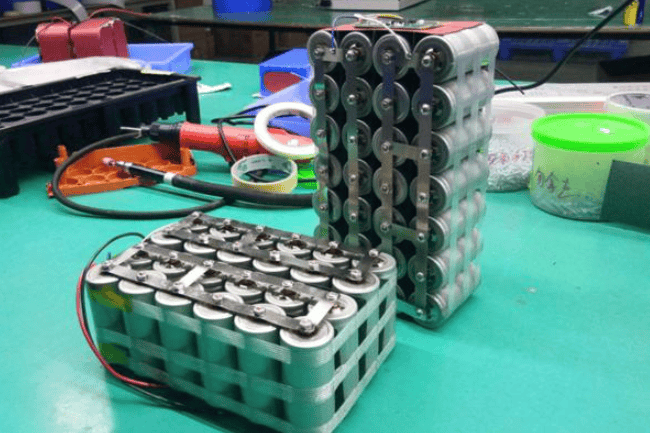

实验结果显示,该技术对电池的修复效果惊人。在《自然》杂志上发表的研究数据显示,对于容量已衰减至85%的电池,经过“打针”处理后,容量可直接恢复至99.5%。更令人振奋的是,经过上万次的连续充放电后,电池容量仍能保持在96%以上。这意味着,如果每天充电两次,这样的电池将能使用十几年而无需更换。这一发现对于电动车用户来说无疑是个重大利好,他们将不再需要担心电池在短短几年内就需要高昂的更换费用。

该技术在环保方面也具有重要意义。全球每年产生数百万吨废旧锂电池,其中许多处理不当会对环境造成污染。如果能够通过“打针”技术延长电池使用寿命,将大大减少电子废品的产生,并节省大量制造新电池所需的锂矿资源。据专家估算,如果这项技术得到普及,每块电池的碳足迹将减少六成以上。

然而,尽管这项技术前景广阔,但仍面临一些现实问题。目前,实验仅在实验室环境中完成,要实现量产还需克服诸多挑战。例如,如何确保每块电池注射剂量的准确性、如何设计便于修理厂操作的注射装置、以及电池密封性是否会受到影响等。不过,据复旦团队透露,他们已与大型电池制造商展开合作,致力于将这项技术转化为实际产品。