在2024年,朋友圈被频繁刷屏的极光现象,其实是太阳剧烈活动的直接产物。极光的美丽背后,隐藏着科学家对空间天气的密切监测与预报。空间天气,这一由太阳活动引发的日地空间环境变化,虽带来了令人惊叹的自然奇观,但同时也对卫星通信、导航服务以及电力网络等人类关键设施构成了显著威胁。

近日,由中国科学院国家空间科学中心主导建设的国家重大科技基础设施——子午工程二期,成功通过了国家验收。这一工程在我国本土及地球南北极区域部署了超过30个台站,配备了近300套监测设备,形成了一张庞大的监测网络,用于全面捕捉和监测太阳活动的每一个细微变化。

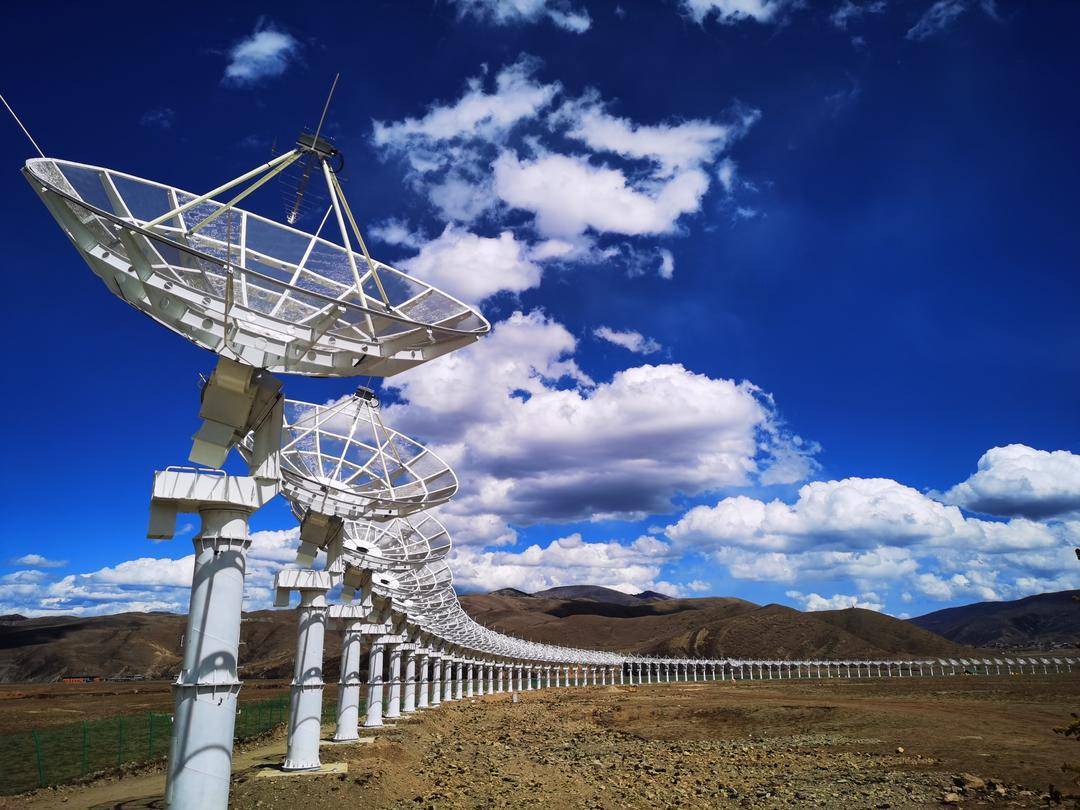

在这张监测网络中,位于四川稻城县的圆环阵太阳射电成像望远镜尤为引人注目。这个被形象地称为“千眼天珠”的望远镜阵列,由313台直径6米的抛物面天线组成,它们均匀分布在一个直径1公里的圆环上,仿佛是一朵朵巨大的向日葵,随着太阳的移动而转动。作为子午工程二期的标志性设备,“千眼天珠”不仅白天持续监测太阳活动,夜晚还加班进行天文观测,成为了“子午大家庭”中的劳动模范。

“千眼天珠”每天产生的数据量高达2TB,这些数据对于研究太阳活动的起源、发展规律以及能量释放机制等科学问题具有重要意义。为了应对海量数据的处理需求,中国科学院成都分院等多个部门提供了大力支持,开通了稻城至成都的高通量科学数据传输专线,实现了数据的远程协作和高速传输。结合团队自研的大规模阵列综合孔径实时数据处理管线,基本实现了设备的自动化运行和数据处理。

面对高原多变的气候条件,“千眼天珠”具备了一套完善的自动测试和维护系统。这套系统能够实时监测望远镜的关键部件状态,及时发现并诊断故障。由于圆环阵系统具有313个单元天线,即使部分单元损坏,对整体系统性能的影响也相对较小。因此,团队采取了以季度为单位的批量人工检修策略,确保设备能够长期稳定运行。

在试运行期间,“千眼天珠”成功捕捉到了2024年5月的超级磁暴事件,这一事件完整记录了日地空间环境对太阳活动响应的全过程,充分展示了“千眼天珠”对空间天气事件的快速、高精度和全局监测能力。通过这些观测数据,科学家们能够更深入地了解太阳活动的规律,为空间天气预报和预警提供关键的数据支撑。

“千眼天珠”不仅监测到了多种太阳活动现象,如冕洞事件、暗条事件等,还捕捉到了典型的太阳I型暴、II型暴等多种爆发事件。这些观测数据不仅为科学研究提供了宝贵资料,也为提高空间天气预报的准确性奠定了坚实基础。

随着技术的不断进步和观测数据的持续积累,“千眼天珠”将在未来继续发挥重要作用,推动空间天气科学研究迈向新的高度。同时,这张由我国自主建设的空间天气监测网络也将为我国的空间安全和发展提供有力保障。