近期,小米汽车在其官网上发布了SU7的广告词,用词华丽且充满激情:“三年精心雕琢,怀揣敬畏,十倍投入自研核心科技,融合优雅设计、卓越性能与生态智慧,打造C级豪华科技轿车,实现人车合一的极致体验。”然而,这些华丽的辞藻与近期发生的高速公路交通事故形成了鲜明对比,引发了公众对智能驾驶安全性的深刻反思。

广告中描绘的智能驾驶愿景,让不少消费者心生向往,甚至有人在新车发布会上被激动人心的宣告所打动,以至于在实际驾驶中大胆尝试放手方向盘、分心看手机,将全部信任寄托于车辆。然而,现实却远非如此简单。

外界在讨论智能驾驶时,往往会强调L2与L3级别的区别,并提醒公众当前仍处于L2辅助驾驶阶段,远未达到L3或更高级别的自动驾驶。然而,这种技术上的划分对于普通消费者来说并无实际意义。因为在实际销售中,车企往往会模糊这一界限,宣传自己的产品具备近乎自动驾驶的能力,却又在用户手册中注明辅助驾驶不能完全替代驾驶员。这种双重标准,让消费者在享受科技便利的同时,也面临着潜在的安全风险。

智能车辆配备了诸如ACC自适应巡航、LCC车道居中保持、LKA车道保持辅助、ALC自动变道辅助以及AEB自动紧急制动等一系列高科技功能,甚至已经能够实现NOA领航辅助驾驶。在设定好起点和终点后,车辆能够自动完成变道、超车、转弯掉头等复杂操作。这种高度自动化的驾驶体验,让消费者仿佛置身于游戏世界,享受着瞬息千里的快感。然而,正是这种虚幻的沉浸感,让不少人在关键时刻忘记了现实的残酷。

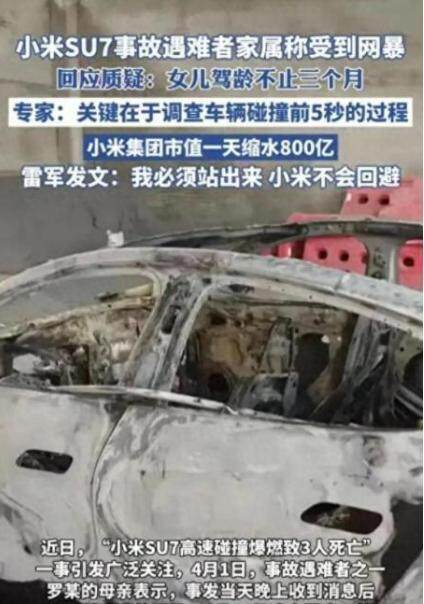

小米汽车在此次事故中公布的时间轴显示,车辆在发出风险提示并减速后,被驾驶员接管进入人工驾驶状态,但随后仍发生了碰撞。这一过程中,车辆并未主动刹车,速度过快导致驾驶员无法及时制动。这一细节引发了公众对智能驾驶系统应急处理能力的质疑。

车企在上市发布和销售过程中往往夸大其词,监管部门却往往束手无策。因为只要实验环境下能达到宣传效果,就不构成虚假宣传。例如,某款车型号称续航2000公里,但实际使用中无人能及,但只要实验数据达标,就不算违规。同样地,只要AEB在大多数情况下生效,那么少数极端情况就会被忽视。

事实上,智能车辆的能力范围和设计边界是明确的。所有的SU7标准版都具备相同的预警、驱动和制动系统性能。然而,当消费者将智能车辆当作超越其设计边界的工具使用时,风险也随之而来。就像一把雨伞被当作降落伞使用一样,一旦出现问题,责任只能由消费者自己承担。

车企在事故发生后往往会强调数据表明车辆无异常,而驾驶员则可能对数据提出质疑。这种争议往往难以解决,因为即使数据真实无误,也无法完全还原事故发生时的真实情况。因此,对于智能驾驶的安全性问题,公众应保持警醒和理性。

小米此次遭遇的事故并非个例,特斯拉、蔚来、小鹏、理想、极氪等众多新能源车企都曾面临过类似的失控、撞毁、燃烧、伤亡事故。然而,至今没有哪家企业能够证明事故是由智能驾驶系统导致的。这些企业往往选择暗自研发改进,而不会公开承认自己的智驾水平存在问题。