在小米宣布涉足造车领域之初,众多汽车制造商普遍持观望态度,甚至不乏嘲讽之声。当时,汽车行业正深陷激烈的市场竞争之中,各大车企对小米汽车的到来并未给予太多重视,普遍认为小米汽车难以长久立足。舆论环境一度让小米创始人雷军对自己的决策产生了动摇,他甚至将此次创业称为“人生最后一次冒险”。然而,事实如何呢?

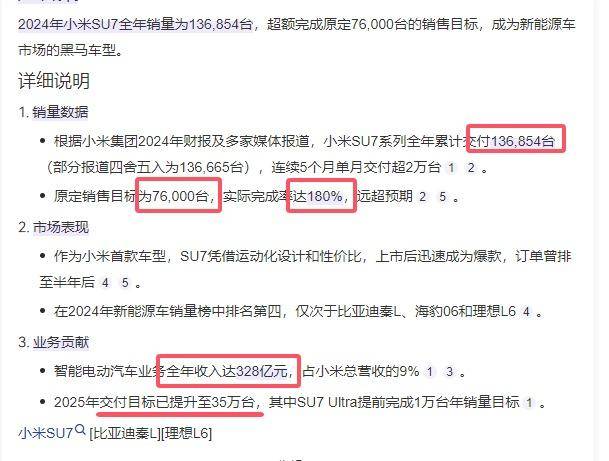

2024年,雷军为小米SU7设定的年销量目标是76000台,但令人意想不到的是,实际交付量竟高达136854台,完成率超过180%。更仅凭第一年的智能电动车业务,小米就实现了328亿元的收入,直接覆盖了当年的研发投入。这一成绩迫使雷军将2025年的交付目标上调至35万台,这无疑是对那些曾轻视小米汽车的同行们的有力回击。

小米汽车能够取得如此佳绩,除了市场机遇外,更离不开其对造车业务的真诚投入。与一些将造车视为捞钱工具的车企不同,小米真正将造车视为一项事业,从研发到生产,每一个环节都力求精益求精。雷军亲自参与供应链的管理,确保资金和资源得到最有效的利用,避免了腐败和浪费。这种态度与做法,与那些投入巨资却未见成效的车企形成了鲜明对比。

以极越汽车的倒闭为例,其失败在很大程度上与高管的不当行为有关。据报道,极越汽车在研发A柱后移65mm的项目上花费了高达3亿元,这一数字令人难以置信。相比之下,小米在研发方面的投入则显得更为务实和高效。雷军亲自把控供应链,确保每一分钱都用在刀刃上,为小米汽车的成功奠定了坚实基础。

小米汽车的成功还得益于雷军充足的储备金和大胆的财务策略。作为“北京现金王”,小米拥有足够的资金支持其造车业务。同时,小米在电车技术快速发展的背景下,大胆给予零配件厂商60天的账期,这一政策极大地吸引了供应商的合作意愿。相比之下,其他车企的账期往往长达半年甚至更久,这无疑增加了小米汽车的竞争力。

最后,小米汽车的成功还离不开其强大的品牌影响力。雷军凭借自己的个人魅力和小米品牌的良好口碑,赢得了消费者的信任和喜爱。在造车领域,口碑和实力同样重要。小米汽车通过稳扎稳打的操作,赢得了车主的认可和市场的肯定。这再次证明,只有真正用心造车、诚信经营的企业,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。