面对全球汽车产业迈入“中国时刻”的大潮,上汽集团,这家拥有四十年合资经验的汽车制造商,正面临前所未有的挑战与机遇。自2018年创下705万辆的历史峰值后,上汽集团经历了六年的市场下滑。在汽车行业百年未有之大变局中,这家曾经的时代宠儿如何重新定位,再创辉煌?

上汽集团总裁贾健旭站在2025年的关键节点上,给出了他的答案:“要么乘风破浪,要么破釜沉舟!”他提出以“二次创业”的决心,重构企业DNA,在智能化浪潮中重塑中国汽车产业的未来。这是一场涵盖战略、技术、人才的全方位变革,不仅关乎上汽的未来,更将重新定义国有车企在智能电动时代的角色。

贾健旭强调,上汽的战略布局一直具有前瞻性。从40年前的合资合作,到上汽大众、上汽通用的辉煌时代,再到2010年启动的电动化战略,2014年的共享化探索,以及始终领先的国际化步伐,上汽从未错过时代的节拍。然而,面对新能源革命,贾健旭认为,上汽必须站在领先企业如比亚迪的发展延长线上,寻找超越之路。

“我们要学习,但绝不能上瘾。”贾健旭指出,上汽必须构建自己的能力和体系,以超越领先者的效率和速度,抢回失去的五年时间。他提到,比亚迪等自主品牌在新能源领域的成功,源于它们走出了与合资公司不同的成长道路。而上汽等传统国有车企,因过于依赖合资合作,面对变革时显得手足无措。

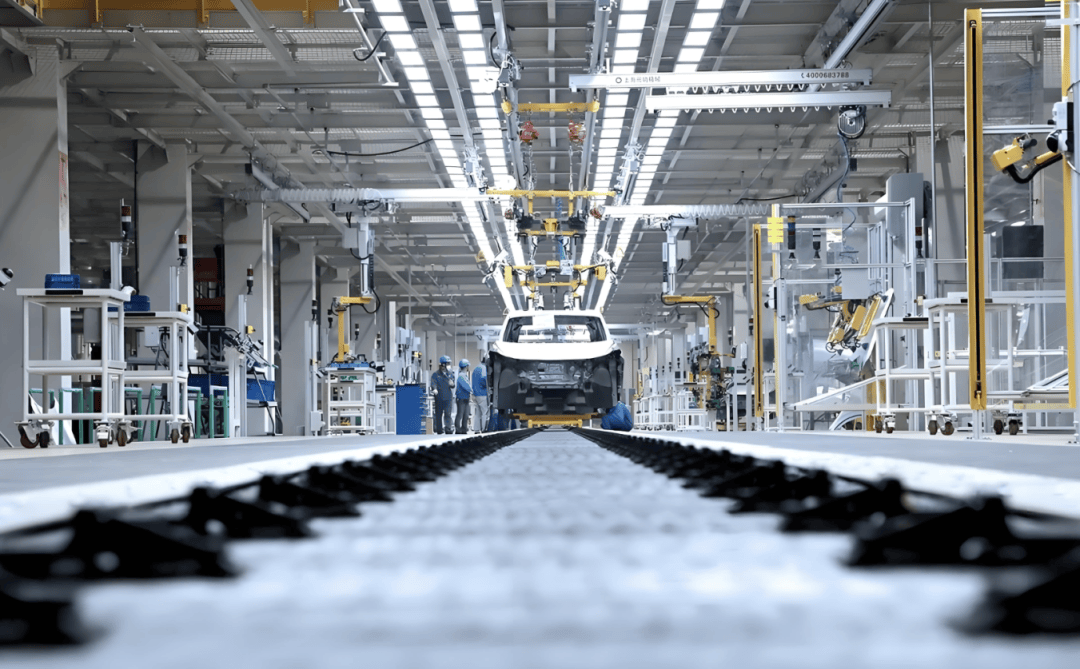

为了在下一个赛道相遇并超越,上汽确立了“三个护城河”战略:智能底盘技术、清陶固态电池、3.0电子架构。特别是与华为的合作,既保持了技术自主性,又突破了智能化天花板。贾健旭在临港智能工厂展示了上汽的“三层防御体系”:内环是技术护城河,中环是生态壁垒,外环是全球化研产销体系的战略纵深。

在技术路线上,上汽展现了惊人的系统性。华域汽车研发的“太极”智能底盘系统,整合了23项核心技术,实现了毫秒级全域控制。清陶固态电池的产业化突破,能量密度高达420Wh/kg,12分钟快充至80%,彻底改变了电动车的冬季性能。上汽与华为联合研发的“昆仑”电子架构,算力密度远超行业平均水平,为智能化赛道赢得了独特优势。

在全球化布局上,上汽也进入了新的周期。德国慕尼黑的欧洲创新中心,吸纳了顶尖工程师,开发的MG4电动车型在欧洲NCAP碰撞测试中荣获五星评级。同时,“三大洲制造基地”战略的实施,使上汽海外业务的毛利率提升至18.7%,创下了中国车企出海的新纪录。

面对未来,贾健旭提出了“延长线竞争”理论,即不在现有赛道上贴身肉搏,而是站在领先企业的发展延长线上布局未来。他预测,到2034年,75%-85%的车辆将实现全自动驾驶。上汽已在L4级自动驾驶领域构建了服务生态,测试车连续24小时无接管行驶里程突破1200公里,展现了其在“四纵三横”技术矩阵上的持续突破。

在人才战略上,贾健旭同样展现出了决断力。他提出了“55岁必须离开上汽”的人才年轻化宣言,打破了国企论资排辈的传统。首批派驻华为学习的百人团队,平均年龄31岁,硕士以上占比85%,这种人才结构在传统车企中堪称革命。同时,上汽启动了“火箭计划”,选拔35岁以下青年人才直接进入战略委员会,参与集团级决策,为企业的未来发展注入了新鲜血液。

贾健旭的人才革命不仅限于高层管理,更深入到中层干部任命。最新任命的127名中层干部中,“85后”占比达68%,最年轻的产品总监仅29岁。这种机制创新,使荣威品牌年轻化指数大幅提升,展现了上汽在人才结构代际更替上的决心和行动力。

上汽的七年重塑计划,不仅是一场规模赶超的竞赛,更是一场涉及技术范式、组织形态、产业逻辑的深层革命。从智能底盘的毫米级突破到人才结构的代际更替,从固态电池的材料革命到全球标准的中国方案,上汽正以自己的方式,融入新发展格局,书写着国有车企的转型范本。