在网络的喧嚣中,一场由小米汽车事故引发的讨论风波,让李沁(化名)最终选择了一个极端措施——卸载他常去的论坛APP。起初,他只是想在平台上与其他网友一同探讨事故背后的原因,但很快,讨论的氛围急转直下,理性的声音被无理的争吵所取代。

每个与事故相关的帖子下,总能见到一些人带着讽刺意味地“带节奏”,使得讨论逐渐偏离了主题,变成了无意义的争执。李沁发现,这种风气不仅仅局限于他所使用的论坛,微博、知乎、小红书等社交媒体上,不同品牌的粉丝间也形成了对立,相互攻击,网络环境因此变得乌烟瘴气。

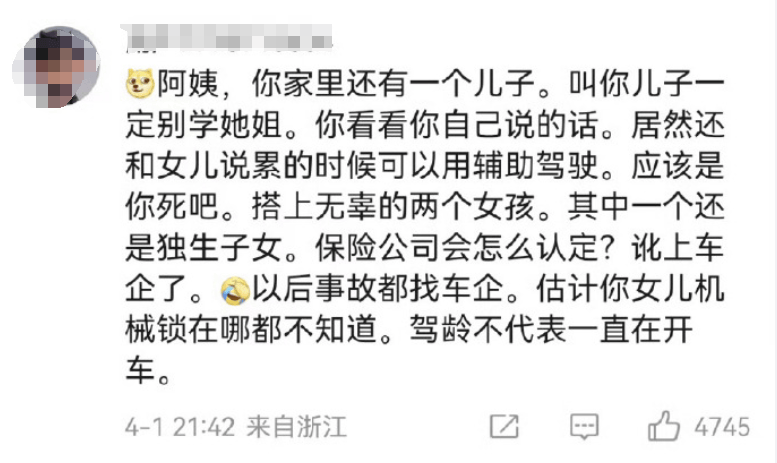

提及某个品牌的不足,甚至可能遭到言论攻击乃至网络暴力。以小米SU7事故为例,事故中一名遇难者的母亲在接受红星新闻采访时透露,事故引发关注后,她也受到了部分网友的恶意攻击。雷军和当事人家属的微博评论区,更是形成了两种截然不同的风气,有人指责当事者家属,甚至恶语相向。

面对这样的网络环境,李沁感到困惑与无奈,他不明白这些网友究竟是利益相关方还是单纯的狂热粉丝。他选择远离这样的群体,同时拒绝购买这些品牌的产品,“我担心有一天我买的东西出了问题,不但得不到支持,反而还要被人骂。”

品牌狂热粉丝的起源,可以追溯到早期的游戏主机和手机品牌。如任天堂、微软、索尼的粉丝,以及后来的苹果、小米、华为的拥趸,他们形成了各自的阵营,甚至被戏称为“商业宗教”。其中,雷军曾在《商业周刊》中提到,小米的“米粉”文化就像宗教,旨在得人心。

汽车行业的粉丝文化兴起较晚,油车时代主要是车友间的交流,而智能汽车品牌的崛起,让汽车行业也开始呈现饭圈化趋势。蔚来车主的狂热行为尤为引人注目,从自发卖车到购买广告位宣传,蔚来粉丝文化逐渐出圈。随着华为、小米等企业的加入,饭圈文化问题愈发严重,粉丝间互相攻击,称呼各异。

那么,这些狂热粉丝究竟从何而来?一位资深论坛用户“minus”认为,品牌粉丝的出现,起初是一种身份认同。购买高端商品如iPhone、特斯拉、蔚来等,不仅象征着极客与精英身份,还能带来内心的满足。同时,高额消费往往伴随着价值观的体现,用户不愿承认选择错误,通过抱团来确认“我们是多数”,以此安抚内心的焦虑。

用户为品牌发声,有时也出于利益考量。例如,某些汽车品牌的用户担心负面新闻影响二手车价格,因此积极参与舆论控评,维护品牌形象,实际上是为了维护自己的经济利益。

然而,品牌粉丝达到饭圈程度,并非仅靠粉丝自发行为。苹果、特斯拉、微软、索尼的粉丝虽然存在,但相对松散,与国内品牌相比,存在感并不强。这背后的原因,在于某些企业的有意运营。

企业通常通过构建品牌专属社区,如小米论坛、蔚来APP等,聚集用户。同时,邀请用户参与产品迭代,赋予消费者“共创者”身份,满足用户的“养成感”需求。小米的《参与感:小米口碑营销内部手册》就详细阐述了小米如何通过参与感引爆社交媒体口碑。

企业还会打造高管作为偶像,通过发布会、社交媒体等渠道,强化高管个人魅力,为品牌带来流量。如小米创始人雷军,就连续五年举办个人年度演讲,吸引了大量粉丝。

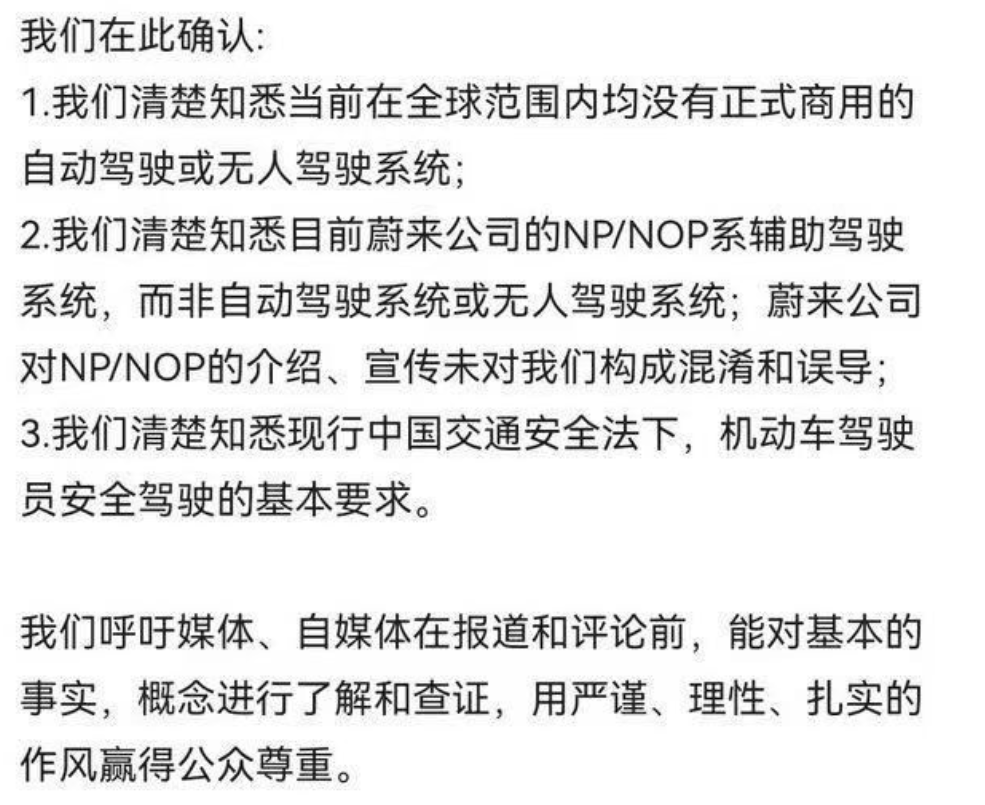

然而,饭圈化并非没有代价。粉丝间的对立与争斗屡见不鲜,甚至将正常用户的差评视为对企业的恶意攻击,进行咒骂,让用户无法发声。这种极端行为最终会损害品牌形象。例如,蔚来车主在事故发生后发布的联合声明,不仅引发了车主间的巨大争议,还让不少人感叹蔚来车主的狂热程度,甚至影响了周围人的生活。

品牌“宗教化”与饭圈化现象,是商业竞争与人性需求碰撞的产物。它既能激发创新活力,也可能导致行业内卷与价值观错位。但无论如何,这都无法成为企业发展的核心动力。商业最终还是要回归到技术创新与用户价值的核心上,唯有如此,才能在激烈的市场竞争中立足。