随着新能源汽车渗透率突破40%大关,这一里程碑式的成就不仅彰显了国家政策的引导力量,也标志着科技领域的重大飞跃。然而,在这股绿色转型的浪潮之下,一场静悄悄的产业变革正在悄然上演,对诸多行业参与者产生了深远的影响。

在这场变革中,首当其冲的并非传统燃油供应商或加油站,而是曾经门庭若市、如今却门可罗雀的汽车维修店铺。一位资深修车师傅感慨道:“车辆数量不断增加,但我们的生意却日渐艰难,许多同行已准备关门大吉。”这番话道出了新能源汽车兴起背后,对传统汽车维修行业的巨大冲击。

新能源汽车之所以能对维修行业造成如此大的影响,关键在于其技术特性的根本性变革。电动汽车没有发动机、不烧机油,也没有变速箱,因此连最基本的保养项目——换机油都省去了。对于许多依赖这类“基础活”维持生计的修理店而言,这无疑是一个沉重的打击。低价洗车等引流手段也因基础保养需求的减少而失去了往日的效力。

更为严峻的是,即使新能源汽车出现故障,修理店也往往不敢轻易接手。新能源汽车的核心系统涉及高压电、电池管理、电控单元等复杂技术,稍有不慎就可能引发安全事故。许多经验丰富的汽修师傅表示,对于电动汽车的“电”部分,他们宁愿敬而远之。这不仅是因为缺乏相关资质和技术知识,更是因为一旦操作失误,后果将不堪设想。

新能源汽车的维修需求大多流向了品牌授权的4S店。车主们对于电池、电机等关键部件的维修更是慎之又慎,宁愿选择价格更高但更为专业的官方服务,也不愿冒险将车辆交给没有资质的小店。这种趋势进一步加剧了传统维修店的生存困境。

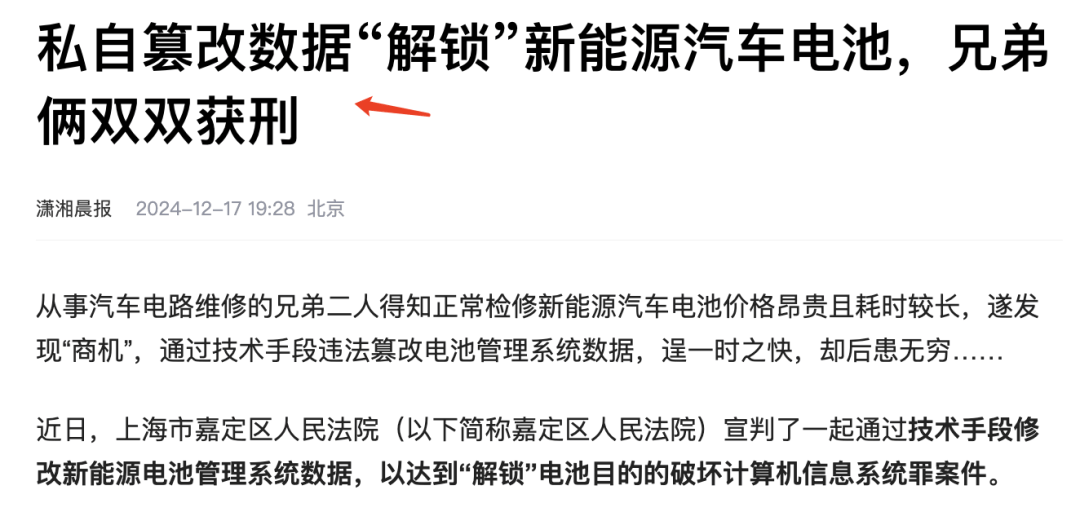

更为无奈的是,即使车主和修理铺都愿意承担风险,法律的红线也不容触碰。近期,上海嘉定法院审理的一起案件就为整个修车行业敲响了警钟。两名汽车电路维修师傅因非法“解锁”电动车电池而被判刑。这一案例揭示了新能源汽车维修领域的法律敏感性:任何对电池管理系统的非法篡改都可能构成犯罪行为。

面对新能源汽车的兴起,传统维修店铺陷入了两难境地。一方面,他们深知新能源汽车维修市场的巨大潜力;另一方面,他们又担心因缺乏相关技术和资质而触犯法律。这种矛盾心理使得许多修理铺在选择是否涉足新能源汽车维修领域时犹豫不决。

新能源汽车的快速发展虽然推动了汽车产业的绿色转型,但同时也对传统汽车维修行业造成了前所未有的冲击。在这场产业洗牌中,如何适应新技术、新法规的挑战,成为摆在传统维修店铺面前的一道难题。