近日,有关电动汽车自燃风险及其与国家标准关系的讨论,在中国电动汽车领域内引发了广泛关注。欧阳明高院士在中国电动汽车百人会论坛上的发言,揭示了令人深思的数据:2018年至2023年间,特斯拉是唯一一家因火灾隐患而未被要求召回的汽车制造商,而其他无论传统燃油车还是新能源车型,均存在过召回记录。

尽管电动汽车自燃事件频发,但燃油车同样存在自燃风险。然而,两者在自燃风险的处理上存在显著不公。对于燃油车,一旦发现自燃风险,厂家必须立即召回,否则将面临法律制裁。相比之下,电动汽车的自燃风险却似乎成了“合法合规”的存在。

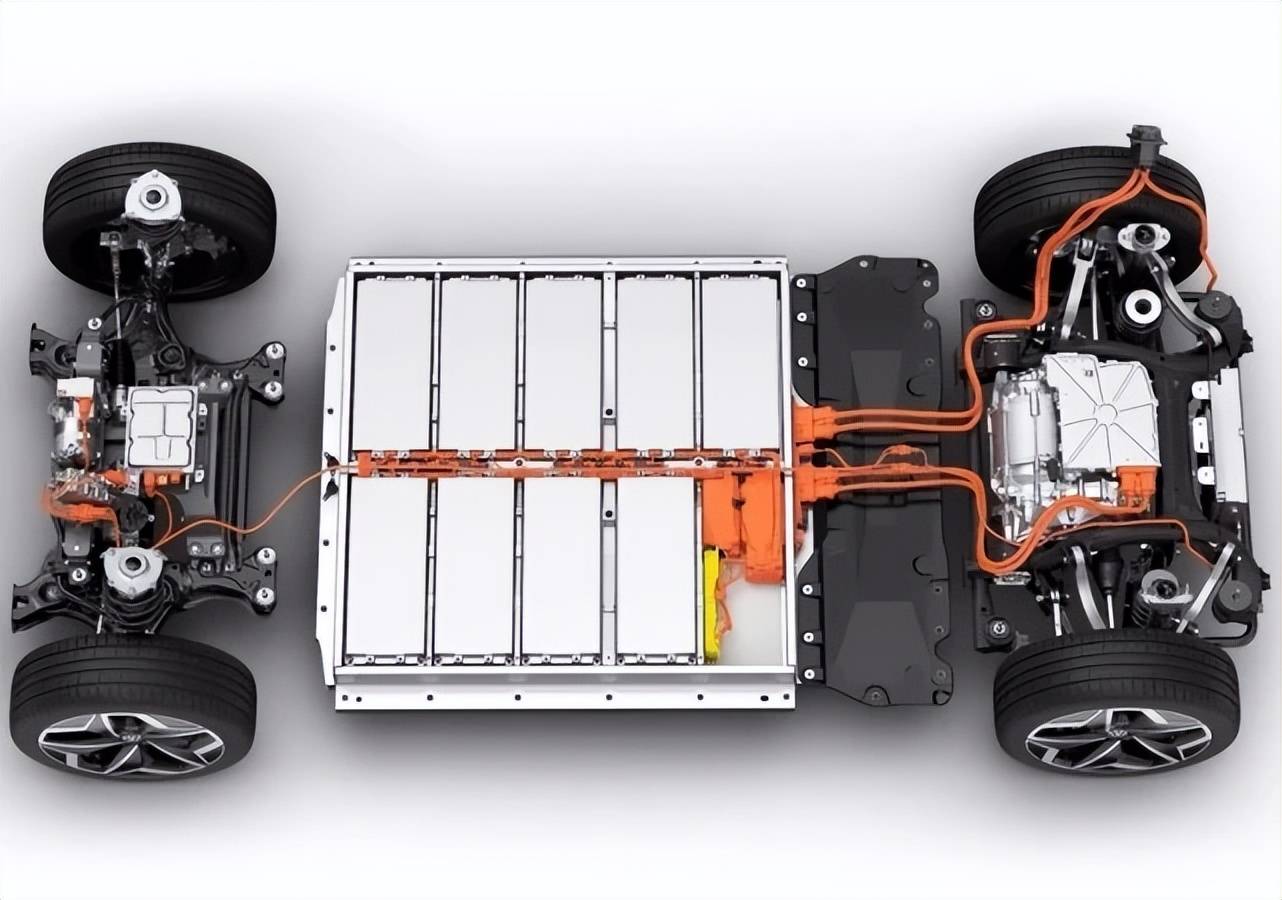

消防总局此前已发出警告,指出电动汽车动力电池热失控难以避免,而这一现象已被纳入国家标准GB 38031-2020中。该标准要求,动力电池在发生热失控后5分钟内不起火、不爆炸,以确保车内乘员有足够逃生时间。这意味着,电动汽车起火虽不可避免,但国家要求至少为乘客争取到5分钟的逃生时间,只要满足此条件,即便存在起火风险,也不会被强制召回。

这种不公平的背后,隐藏着巨大的经济账。将逃生时间从5分钟提升至10分钟,电池包成本将增加15%。以2023年950万辆的电动汽车产量计算,全行业将额外支出570亿元。这一成本增加让许多制造商望而却步,更愿意在宣传中夸大自己的热失控管理能力。

更为耐人寻味的是,新国家标准将电池热失控的逃生时间延长至30分钟,为乘客提供了更长的逃生时间。然而,这一对民众安全保障更为有利的法规,却要等到2026年7月才能实施。部分车企算了一笔账,如果提前实施新国标,能减少约10%的自燃事故,但将增加57亿的成本。相比之下,一起致死事故的平均赔偿约为120万元,车企仅能节省12亿,每年仍需多花40亿,因此车企对此并不积极。

新国标的实施还面临行业现实的挑战。目前,除部分新能源厂商外,许多车企和电池制造商的成本和技术水平还无法达到新国标要求。部分电池厂商甚至还在使用2018年的旧生产线,要满足新国标,生产线改造至少需要18至24个月。某新能源大省曾致函工信部,表示如果立即执行新国标,省内将有15家电池厂倒闭,影响5万人就业。工信部因此不得不做出妥协。

然而,这两年的妥协期并未促使车企加大技术研发,反而让部分车企开始寻找合规漏洞。有电池品牌选择给电池包增加20毫米的隔热垫以满足5分钟的测试标准,这种做法在新国标实施时,隔热垫的厚度可能会超过电池包本身。

技术专家仍在讨论合理的逃生时间,但车祸中的幸存者却告诉我们,电池爆炸前的毒气已经让他们失去意识,醒来时已在医院。在汽车工业的发展道路上,是用技术来决定标准,还是用生命来打破商业盈利标准,仍是一个亟待解决的问题。至少在2026年7月之前,每一起自燃事故都在提醒我们,这个行业的进步和转型,需要多少人的血泪来换取。