前段时间,格力电器董事长董明珠说,“格力造芯片,没有花国家一分钱。”这句话很快就上了热搜。要知道,芯片是中国制造业的隐痛,国家多次以举国之力来发展芯片,而格力能够做到不花国家一分钱,足见其决心与毅力。

从2018年5月到今天,格力造芯已经七年了。这七年来,顶住强大压力的格力,不仅用事实打破了外界的质疑,而且向高端芯片发起冲刺。自造芯以来,格力累计出货芯片达2.6亿颗。2022年9月,格力电器进入全球CPU芯片行业专利申请人前十名。同时,格力投资百亿创建了亚洲首座全自动化第三代半导体(碳化硅)芯片工厂。这些成绩对从零起步的格力来说格外难得。

当年格力宣布造芯,资本市场一片质疑之声,数年之后,在这场关乎国家产业安全的战役中,格力竟然成为了首批“破局者”。

格力通过“设计-制造-封测-交付”的全链条布局,实现了空调芯片的100%自给自足,更带动了国内半导体设备企业的技术升级。那些曾经被“卡脖子”的痛点,如今正化作中国科技自立自强的支点。

中国“芯”酸史

算起来,中国芯片起步并不晚。上个世纪50年代,在“一五计划”前后,苏联象征性收取了文件复印费,便向中国转让了1100套工业企业及其他建设项目的资料,3500套制造各种机器的图纸,950套技术资料和2950个专题的各种技术说明书。在苏联老大哥的帮助下,中国半导体研究取了突破性进展。

1956年,新中国发布首个中长期科技规划——《1956—1967年科学技术发展远景规划》,规划提出四项“紧急措施”,其中最关键的一项为“启动最尖端的半导体技术研究”。在祖国的号召下,以王守武、黄昆、谢希德、夏培肃、高鼎三、吴锡九、林兰英、黄敞等代表的半导体科学家回到国内。这一年的北京东皇城根儿,在中国科学院应用物理研究所的一座小楼内,我国的第一只晶体三极管诞生了。从此,我国与发达国家站在了同一起跑线,正式踏入了半导体新纪元的大门。

20世纪60年代,王阳元等带领团队制成中国第一个(批)硅平面型晶体管和中国第一块(批)集成电路。1975年,中国大陆研制出了第一批1KB的DRAM,仅仅比英特尔晚了五年时间,但是比韩国要早四五年。这个时候,三星才刚刚进入半导体行业不足一年时间。那段时期,中国半导体技术与美欧日韩等发达国家的差距并不大,甚至在某些方面略有领先。

70年代,中国半导体行业由于种种原因开始逐渐落后。由于无法解决工艺技术、软件设计问题,中国对日美的先进技术和设备高度依赖,全套生产线全部依靠进口。随着芯片技术的更新迭代加快,我国“举全国之力打歼灭战”的弊端开始显现。中国半导体产业没有形成良性的商业闭环,在摩尔定律之下,短期的技术领先优势,很快被抹平,如果没有持续迭代,就会被先进技术所取代。这导致呕心沥血研发出来的技术,等到量产时,早已过时。

1977年,邓小平邀请30位科技界代表座谈,王守武一句话道出中国半导体行业的心酸:“全国共有600多家半导体生产工厂,其一年生产的集成电路总量,只等于日本一家大型工厂月产量的十分之一。”

改革开放后,市场化浪潮下,中国半导体企业不得不自负盈亏,但半导体本就投入大、周期长,为了在短期内获得效益,中国企业不得不放弃自主研发,开始大量购买国外的技术和生产线。有报告称,全国有33个单位引进了设备,由于技术迭代太快,建成投入使用的寥寥无几。

90年代初,为了重振中国半导体产业,国家陆续推出了“908工程”(1993年推行)和“909工程”(1996年推行)。

“908工程”的重点是扶持当时市场化运营水平最高、同时具备DRAM研发能力的龙头企业无锡华晶,目标是在1995年前将芯片制程突破1微米。然而,行政审批花了2年、向美国技术引进花了3年、建厂施工花了2年,待1997年生产线建成投产时,技术水平已落后国际主流四五代,月产仅800片。

为了防止重蹈覆辙,1995年国家出台“909工程”,确定了中国电子工业有史以来最大的一笔投资规模——100亿元,超过了此前国家对半导体产业投资的总和。其中重点扶持的企业是合资公司华虹NEC。1997年成立后,不到两年时间,华虹NEC就建成并投片64MB的DRAM,当年实现盈利。但是好景不长。2000年末,全球半导体行业一片萧条,DRAM价格降至一折。2001年,华虹NEC2001年亏损13.84亿,全国上下一片哗然。此后,华虹再也未能获得国家资金的支持。

两次重大战役,并未取得预期成果。痛定思痛后,中国政府放开准入许可,民企、外企皆可享受优惠政策。2001年前后,数百家芯片设计公司、纯晶圆厂、芯片封装厂涌入中国,建立起与全球产业链紧密结合的半导体工业体系。

然而,绝大分晶圆厂采取了“两头在外”模式:从国外进口设备和材料,使用国外客户的芯片设计,向海外出口芯片。这种模式未能从根本上改变中国芯片产业的困境。在专利封锁之下,中国芯片制程工艺开发缓慢,与国外先进制程的差距越来越大。

2013年,十几位院士联合上书,要求国家重新捡起对半导体的支持。2014年9月,国家集成电路产业基金挂牌成立,规模上千亿。为了避免出现“909工程”集中力量办大事的问题,国家大基金采取了“广撒网式股权投资”的方式,寻找业内好公司进行股权投资,但不干预生产经营。

芯片行业涉及复杂而漫长的产业链,按照社会分工理论,在中国进行芯片生产、制造、销售,更有效率,也更具成本优势。可是,纵观全球芯片产业链,美国设计领先、东亚制造称雄、欧洲设备独霸,中国是最大的芯片进口国,但在芯片产业链分工中却处于底端。长期以来,中国企业所能获得的芯片制程,至少比美国落后两代。2018年美国一纸禁令,把这一条道路也给堵死了。

随着美国对先进制程技术的限制越来越紧,中国科技企业开始了轰轰烈烈的造芯计划,格力便是其中最具代表性的一个。

格力造芯的底层逻辑

2018年5月,美国祭出封杀大棒,格力顺势成立珠海零边界集成电路有限公司,宣布正式进军芯片领域。

一个以空调制造起家的企业,为何要跨界踏入芯片制造这一陌生领域?造芯之路不仅技术门槛高、周期长,还需耗费巨额的资金、人力与物力,这一转型让众多人士感到困惑不解。TCL集团董事长李东升也曾表示,“要造芯片,500亿可能是不够的。”但董明珠认为,外界普遍惧怕芯片,是因为没有信心,“(芯片)总是有培育成长的过程。没有理由不能去做,也没有理由规定谁能做,谁不能做。既然没有这个规定,为什么格力不能做?”

人们对格力造芯的不理解,是因为没有洞察到事物的本质。

空调行业是竞争最为激烈的赛道之一。从上个世纪90年代开始,中国空调产业经历了一轮又一轮价格战的洗礼,许多曾经辉煌一时的品牌都倒下了,如春兰空调、志高空调等,只有格力一直屹立不倒,而且越战越勇,销售额一举突破2000亿元。为什么格力能穿越时间的长河久而弥坚?关键在于核心科技。

多年之后,互联网大厂、电动车新势力纷纷造芯,其底层逻辑与格力并无二致。其实,董明珠的想法很简单,“芯片投这么多的钱,哪年能赚钱我也看不到。也许五年,甚至十年,但是我解决一个保障问题,对吧?天塌下来,我自供。要不然,别人没芯片给你,空调做得再好也没用,活不了。”

在家电的芯片和模块中,IPM(智能功率模块)和MCU(微控制器单元)是两大核心部件。其中,IPM是变频驱动的核心部件,它的重要性类似于心脏,负责控制电机的转速和电流,保证空调的正常运行;MCU是类似于大脑,负责数据处理接收信号,最后发出指令。

2018年,IPM模块一枚价格在30元左右,而遥控器的小芯片一枚价格约1元。以格力GMV6智能多联机为例,一台机组使用超过30颗控制芯片,一年算下来芯片的需求量高达2000万颗。每年仅进口芯片一项支出,高达5亿美金。IPM功率模块和MCU芯片分别是空调的心脏和大脑,当它们停止工作或出现故障,结果是灾难性的。但是,这两大板块,长期被瑞萨电子、德州仪器、英飞凌等海外芯片大厂垄断,威胁着中国家电产业供应链的安全。

芯片是中国家电企业现在能力最缺失的一环,重要性不言而喻。对格力来说,无论前路多么艰难,也要迎难而上。

从2000年到2018年,中国芯片行业经历了跌宕起伏的十八年,残酷的市场竞争磨炼了一大批技术人才,为格力造芯奠定了良好的基础。

半导体行业人才培养周期长,技术领军人物大多是博士以上学历,冷板凳一坐就是十年。在上世纪90年代,中国芯片之所以发展缓慢,原因在于人才的断层。文革浩劫让半导体的教授们吃尽苦头,他们哪还有心力培养人才。等到改革开放后,那些留学归国的芯片人才走上历史的舞台,中国芯片的新时代才真正到来。

在芯片行业有一个法则:“在低谷时期办厂”。2000年是中国芯片发展的一个重要节点,在此前后一大批归国留学生开启了创业征程,中芯国际即是代表;2018年是芯片行业另一个发展的拐点,一批各行业的龙头企业,根据自身发展的需要开始造芯,格力就是例子。

芯片行业与互联网行业有着本质的区别。在互联网行业,很多一穷二白的年轻人,靠着一个网站或APP就能融到巨资,但在芯片行业,几乎不存在赚快钱的机会,一旦启动,就意味着数百亿的投资。如果没有雄厚的资金实力,没有强大的研发团队,造芯就是一个伪命题。

尤其是高端芯片的研发,更是如此。比如要做5纳米的系统级芯片,需要向安谋(ARM)公司买内核、向Candence或Synopsys买软件、向高通买专利、向台积电(TSMC)协调产能,还要通过美国商务部这一关。中国企业造高端芯片,不仅要过五关斩六将下来,而且很有可能被“一键清零”。

如果看清楚这一现实,很多对格力的批评都会烟消云散。芯片产业链分工太细了,各链条有着清晰的楚河汉界,轻易跨出一步都要付出巨大的代价。曾经不可一世的芯片制造商英特尔,由于既做芯片研发、又做芯片代工,陷入顾此失彼的困境。2024年,英特尔全年亏损高达188亿美元,差点被分拆、肢解。

有人做高端芯片,就必然有人做中低端芯片。在高度分工的芯片产业链中,格力选择了一条最现实的路径。当中芯国际、华为海思寻求先进制程、高性能计算芯片时,格力深耕家电应用场景,在最熟悉的领域撕开了一个巨大的缺口。

空调芯片与手机、电脑、汽车芯片不同,对体积、算力的要求并不苛刻,用成熟制程也能满足市场需求。格力造芯,并非要与英伟达、英特尔、台积电、高通、ARM等芯片巨头进行技术竞赛,而是首先用成熟制程来确保供应链的安全,然后再向更先进的制程进发。

事实上,格力造芯,并不是临时起意,而是筹谋良久。早在2012年,格力将IGBT(功率半导体器件)封装为变频空调必须用的IPM(功率模块),建成了全国第一条国产化IPM功率模块。2015年,格力成立微电子研究所和功率半导体研究所,并在其2016年年报中披露要“研发自主知识产权芯片”,2018年宣布成立珠海零边界集成电路有限公司,打造自有芯片,并对外销售芯片。

芯片行业需要大量人才、技术积累,一旦供过于求,就会亏本。瑞萨就亏本多年,最终由日本政府控股。格力拥有其他芯片工厂不具备的优势,那便是它本身就是芯片采购大户,其造芯失败的几率几乎可以忽略不计。格力在芯片布局上已未雨绸缪多年,拥有了厚积薄发的条件。

美国的封杀大棒,客观上加速了格力的造芯进程。一方面是芯片禁令让中国家电业集体觉醒,另一方面是家电智能化初露峥嵘,芯片重要性不断凸显。董明珠意识到,如果不及时布局芯片,格力将在新一轮的智能化浪潮中处于被动地位。

零边界初创时,团队仅有50余人,却面临从芯片设计到量产的全链条挑战。研发团队只能以“啃硬骨头”的精神,从基础设计开始攻坚克难。工程师们甚至“三班倒”,夜以继日地攻克难题,从MCU到功率半导体,每一个芯片设计都经过千百次的测试。

2019年,格力自主研发的主控类芯片终于大规模量产,实现了与进口芯片同等工规级品质。同年10月,上机台数突破千万,打破了国产芯片在空调领域的应用记录。

高端芯片突围

2021年后,美国对华芯片技术封锁再度升级,中芯国际、长江存储等领军企业被纳入实体清单,先进制程设备与技术获取渠道受限。同时,美国借《芯片与科学法案》之名,力推全球供应链“去中国化”,明令获补贴企业十年内不得在华扩建28nm以下产能,企图扼杀中国高端芯片制造的生机。

这一年,“芯片荒”成了制造业的高频词。手机、汽车、家电等行业集体陷入“无米下锅”的窘境:华为Mate40系列因麒麟芯片库存告急一机难求,大众汽车因ESP芯片短缺减产5万辆,甚至连苹果都不得不承认Mac和iPhone面临“供应受限”。

“芯片荒”同样在空调行业上演。据业界人士分析,从2017年8月至2021年底,空调MCU芯片的交付时间分别从8周延长到25周以上、从2个月延长到半年,有的MCU产品甚至延长40周以上。更棘手的是,这场危机从消费电子蔓延到工业领域,55nm到22nm的成熟工艺与7nm以下先进制程同时告急,全球晶圆价格像坐了过山车般上涨15%,企业上演“囤货大战”。

但比缺货更让人心痛的,是核心技术的“肌无力”。国内高端芯片市场还是有80%得靠进口,光刻机、光刻胶这些关键设备与材料,都被欧美企业紧紧攥在手里。就像业内人士调侃的那样:“我们能设计出5nm的图纸,却造不出5nm的芯片。”这种“纸上谈兵”的尴尬,彻底暴露了中国芯片产业“设计强、制造弱”的结构性短板。

在外部打压与内部需求的双重驱动下,中国芯片产业开始寻求主动突破。虽然先进制程还受着制约,但成熟制程产能、设计能力、封装技术等领域,已经形成了全球竞争力。2025年3月,国际半导体协会的一份报告显示,中国成熟制程(28nm及以上)芯片产能已占全球28%,将在2027年突破39%。2024年,中国芯片出口破万亿,直接拉低北美芯片价格2/3。

中国在成熟制程的绝对优势,正改写全球半导体规则。中科院近期宣布突破DUV光源技术,无需氟气且能耗降低70%,直指ASML的EUV光刻机垄断。ASMLCEO曾嘲讽“给图纸中国人造不出光刻机”,如今却不得不承认:“中国正在关闭EUV的大门。”《日经亚洲》网站直言:中国在不太先进的半导体领域取得长足进步,其迅速扩张正将市场价格降至此前“无法想象”的水平,让全球制造商倍感压力。

尤其在碳化硅芯片上,中国拥有了不可替代的优势。碳化硅被称为第三代半导体材料,具有高击穿场强、高饱和电子漂移速率、高热导率等优良特性,是制造用于航空航天、电动汽车、涡轮机和数据中心基础设施中所使用的高压功率半导体的关键材料。2023年,美国碳化硅晶圆售价高达1500美元一片,而今,中国的价格已低至每片500美元。更关键的是,中国不仅拥有足够多的碳化硅,而且创建了一个完整的本土设备和材料生态系统,完全不需要美国公司来进行制造。

在第一二代半导体材料的发展上,我国起步慢于其他国家,也落后于一些发达国家,且面临着不可控的制裁。由于存在巨大的不确定性,超车难度极大。在第三代半导体材料上,中国与发达国家处在同一起跑线上,我国有望实现技术上的弯道超车,彻底摆脱“卡脖子”的局面。在碳化硅半导体产业上,中央和地方政府给予了高度重视,出台了多项产业发展扶持政策。

格力在碳化硅芯片上,格局大开大合。它不仅是信念最坚定的一个,也是投入最多的一个。在碳化硅芯片工厂的建设上,“董明珠速度”再一次得到淋漓尽致的体现。

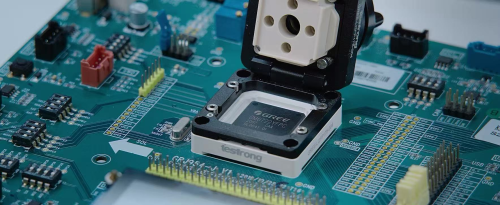

2024年底,格力的碳化硅芯片工厂成为了各大媒体争相报道的焦点。这座由格力斥资近百亿元打造的全球第二、亚洲首座全自动化第三代半导体(碳化硅)芯片工厂,以其惊人的建设速度创造了一项奇迹。从2022年12月打桩动工,到仅用10个月时间完成厂房建设与设备移入,再到建成通线仅耗时388天,格力创造了半导体建厂通线的最快速度纪录。

更引人注目的是,该工厂关键核心工艺的国产化设备导入率超过了70%,同时融入了人工智能、大数据等前沿技术,实现了智能化生产线与大数据分析系统的无缝对接,80%的核心设备均实现国产化。这不仅填补了国内高端半导体制造的空白,更让格力在全球半导体版图上刻下了中国印记。

董明珠在接受媒体采访时自豪地表示:“亚洲第一座全自动化的碳化硅工厂,整个芯片的制造过程全由格力自主完成,且几乎100%的人才都是格力自己的。”

经过五年的奋战,格力在这场芯片产业的激烈较量中,交出了一份近乎完美的答卷。从2018年宣布造芯至今,格力芯片业务如同开挂一般,出货量逐年飙升。截止2024年底,格力芯片的总出货量突破2.6亿颗。

格力不仅实现了内部芯片的自主供应,而且开始对外提供芯片解决方案。格力自主研发的MCU芯片,已广泛应用于智能家居、工业自动化、健康医疗配套等多个领域,实现了对进口芯片的全面替代。

截至2024年底,格力已经申请了芯片和功率器件相关发明专利超600件,“低功耗芯片制备方法”“碳化硅欧姆接触结构”等技术更是达到了国际先进水平。同时,格力还通过投资闻泰科技、三安光电等企业,构建起从材料、设计到制造的完整产业链。与中车时代电气、长安汽车成立的湖南国芯半导体,更是瞄准了车规级芯片市场。

2025年,格力芯片迎来前所未有的发展春天。随着智能家居、新能源汽车市场的蓬勃兴起,碳化硅芯片的需求量与日俱增。格力顺势而为,计划将碳化硅工厂的产能提升至50万片/年,并积极探索光伏逆变器、储能系统等新兴应用领域。

如今,中国芯片产业正稳步从“进口替代”迈向“自主可控”,在第三代半导体、车规级芯片等领域展现出弯道超车的强劲势头。这场没有硝烟的战争,胜负将取决于技术创新的深度、产业链协同的广度,以及全球化与自主化之间的智慧平衡。格力在半导体制造领域的全面突破,代表着中国科技在自立自强道路上实现了关键一跃。

未来,随着格力芯片工厂的扩建和技术迭代,这颗“中国芯”或将成为全球半导体版图中不可忽视的力量。而“让世界爱上中国造”,这一愿景或将成为格力闪耀全球的独特标识。