随着国家补贴政策的持续发酵,不少消费者心中萌生了更新电子设备的念头,特别是针对笔记本电脑这一日常必备的生产力工具。面对琳琅满目的新品和诱人的优惠,许多朋友不禁要问:我的旧笔记本,真的到了该退役的时候吗?

实际上,当你开始犹豫是否换新的那一刻,或许你的笔记本还未走到生命的尽头。真正的需求,往往不需要过多的权衡,而是直接行动。那么,是什么决定了笔记本电脑的“寿命”长短呢?这背后,涉及多重因素的交织。

笔记本电脑的“寿命”,是硬件性能、耐用度与技术迭代共同作用的产物。不同部件的“保鲜期”大相径庭,它们的老化速度直接决定了整机的“生命周期”。

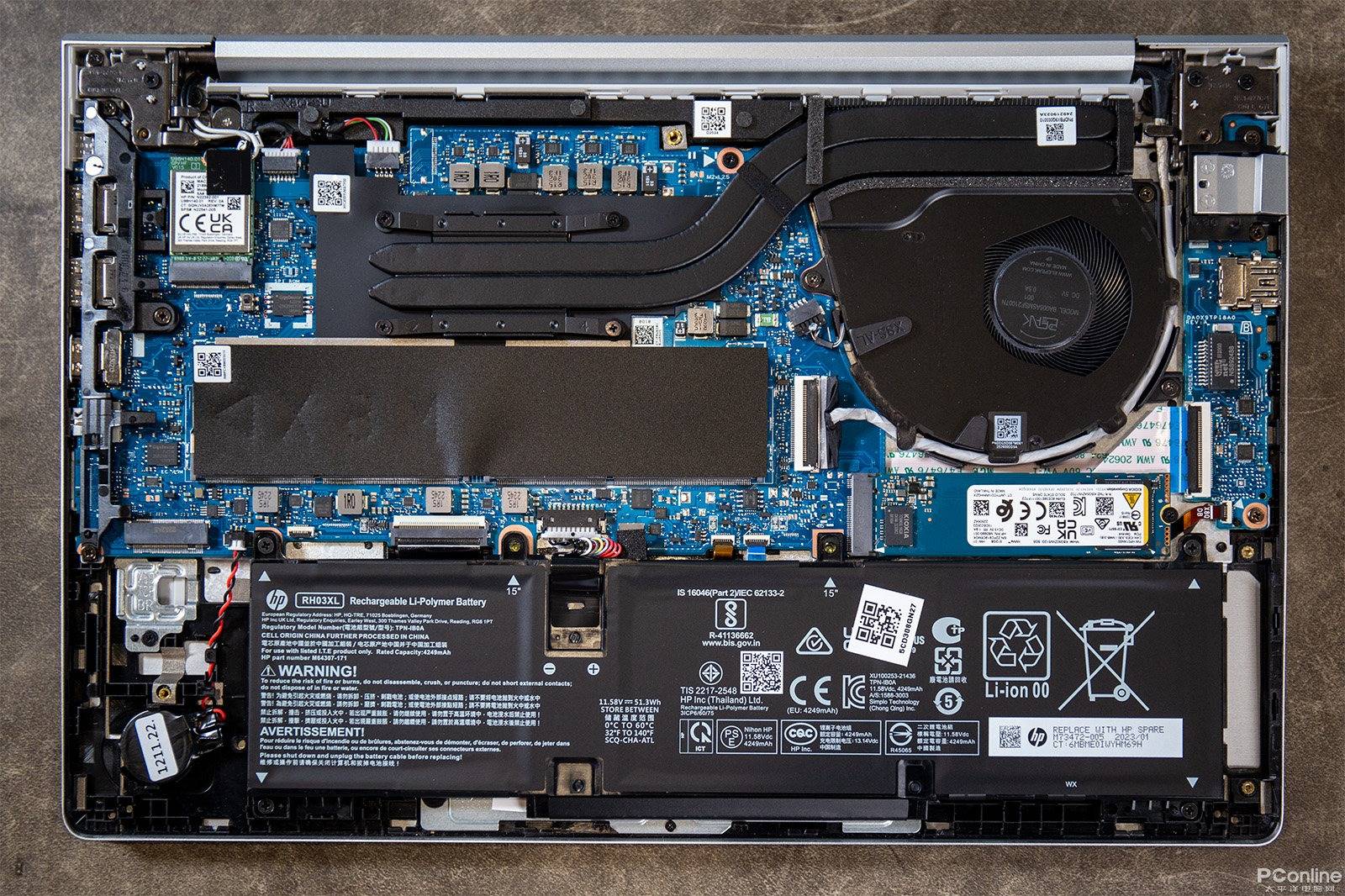

电池,作为笔记本中最脆弱的组件,其寿命往往最短。主流的锂离子电池,设计充放电循环次数多在500至1000次之间。这意味着,如果每天充电一次,三年后电池容量可能降至80%以下,五年后甚至不足60%,直接影响移动办公的续航能力。

相较于电池,CPU与显卡的硬件寿命更长,但“功能性寿命”却更易受技术迭代的影响。以Intel处理器为例,短短十年间,从14nm制程的i7-6700HQ到10nm的i7-13700H,性能提升显著。然而,随着新软件对算力需求的激增,旧处理器可能因架构落后、核心数不足而面临卡顿,甚至系统兼容性问题。如Windows 11对TPM 2.0安全芯片的要求,就让许多2017年前的笔记本无法升级。

存储设备方面,机械硬盘(HDD)虽耐用,但抗冲击能力差,轻微跌落都可能造成数据丢失;而固态硬盘(SSD)虽提升了耐用性,却受限于写入寿命。

屏幕与外壳的老化也是不可忽视的问题。LED背光亮度的衰减、转轴处塑料部件的开裂、键盘键帽涂层的磨损,虽不影响功能,却严重影响使用体验。更隐蔽的是主板电容的老化,8年以上的老电脑可能出现开机不稳定、接口失灵等问题。

技术迭代同样加速了笔记本的淘汰速度。接口标准的升级,如Type-C、Thunderbolt 3/4、Wi-Fi 6等协议的普及,让老设备在连接外置显卡、4K显示器时力不从心。外设接口从HDMI 1.4到2.1,RJ45网口从百兆到2.5G的升级,都使得老笔记本在适配新设备时面临挑战。

当然,笔记本的“寿命”还与使用强度、场景密切相关。轻度使用如办公、影音、网页浏览的笔记本,往往能“长寿”至5-8年;而中度使用如编程开发、平面设计、轻度游戏的笔记本,则可能在4-6年内需要更换;至于重度使用如3D建模、4K剪辑、3A大作的笔记本,其“寿命”可能仅3-5年。

为了延长笔记本的“寿命”,合理的使用和维护至关重要。硬件维护方面,定期清灰换硅脂、升级关键部件、管理电池健康度、外接散热设备等,都能有效提升笔记本的“健康周期”。软件优化方面,卸载冗余软件、谨慎系统升级、使用轻量化办公工具,能让系统“轻装上阵”。良好的使用习惯,如正确开关机、物理防护、环境控制、定期数据备份等,也是延长笔记本寿命的关键。

最终,是否更换笔记本,还需理性判断。当笔记本性能无法满足需求,或维修成本过高时,及时止损、选择换机,才是明智之举。在促销节点,更应冷静评估,确保换机能够带来效率提升或体验质变,让科技产品在合适的时间发挥最大的作用。