随着太空经济的蓬勃兴起,近地轨道已成为全球科技竞争的新前沿。这一领域的激烈争夺,不仅彰显了人类对太空探索的无限渴望,更预示着全球战略格局的新变化。

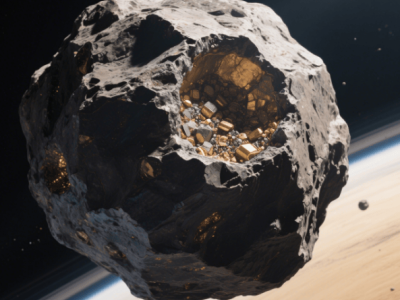

近地轨道,这片位于地球表面数百至数千公里之上的空间,是卫星通信、导航、遥感等关键应用的核心区域,更是未来深空探索的重要基地。然而,轨道资源和频谱的有限性,使得这一领域的竞争愈发激烈。据统计,目前已有超过4000颗卫星在轨运行,预计未来十年内,还将有数万颗新卫星被送入太空。这种前所未有的密集部署,不仅带来了轨道拥堵的问题,还加剧了空间碎片的威胁,使得资源争夺的形势更加复杂。

面对这一挑战,各国和企业纷纷加大投入,试图在太空竞争中抢占先机。美国的SpaceX公司推出了雄心勃勃的“星链”计划,旨在通过构建大规模卫星星座,提供全球互联网服务。而中国则致力于完善北斗导航系统,并加速推进低轨互联网星座的建设。印度、俄罗斯等新兴市场国家也在积极投身太空事业,力求在全球太空产业链中占据重要位置。

在这场激烈的争夺中,国际社会对于近地轨道资源的合理管理和保护问题展开了深入讨论。联合国和平利用外层空间委员会(COPUOS)提出了多项建议,旨在通过加强国际合作、建立透明机制以及制定更加严格的规则,来防止空间污染,确保太空活动的安全性和可持续性。这些努力对于避免无序开发带来的冲突风险具有重要意义。

技术创新与政策协调成为这场争夺战的关键。各国和企业需要不断探索新的技术手段,提高卫星的发射效率、运行稳定性和回收能力,以应对日益严峻的资源挑战。同时,国际社会也需要加强合作,共同制定和执行更加科学合理的太空规则,确保太空活动的有序进行。