在新能源行业的快速发展背景下,一场由政策引领的技术革命正在悄然进行。这场革命的核心,是从“被动逃生”的安全理念,向“绝对安全”的强制性跃迁,而硅碳负极技术正是这场跃迁中的关键角色。

硅碳负极以其远超石墨的理论比容量(高达4200mAh/g),被视为解决能量密度与安全矛盾的金钥匙。在政策压力的推动下,硅碳负极技术的发展路径逐渐清晰,展现出三大主要趋势:

首先,在材料创新方面,贝特瑞等企业通过纳米硅复合技术,成功将硅碳负极的膨胀率降低至5%以下,并开发出适用于固态电池的硅基负极材料,吸引了特斯拉、蔚来等顶级客户的测试关注。

其次,工艺优化也成为重要方向。杉杉股份采用CVD法,实现了硅颗粒的均匀包覆,量产批次的稳定性高达98%,为硅碳负极的规模化生产奠定了坚实基础。

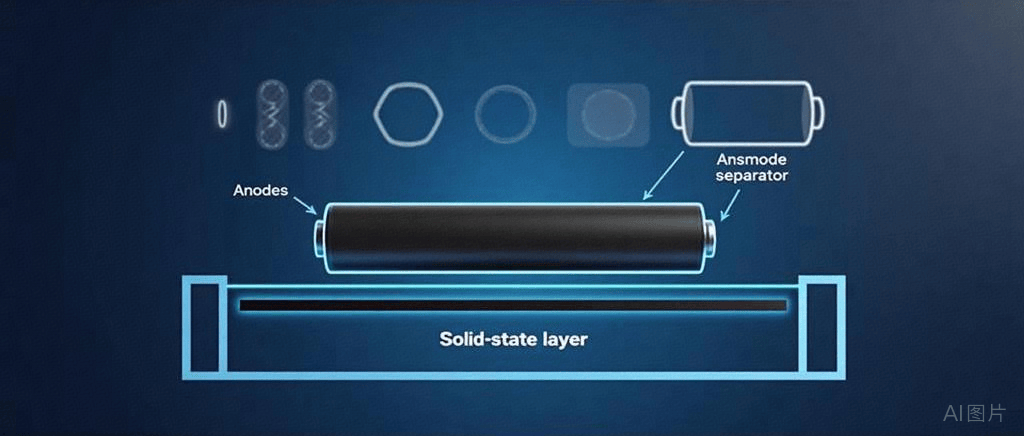

再者,系统集成方面,宁德时代推出了“高镍三元+硅基负极”方案,该方案完美适配大圆柱电池,能量密度成功突破300Wh/kg,为新能源汽车的续航提升提供了有力支持。

然而,硅碳负极的规模化之路并非一帆风顺。高昂的成本和复杂的生产工艺成为制约其发展的两大瓶颈。硅碳负极的成本是石墨的3-5倍,且需要配套预锂化、电解液改性等技术,这无疑增加了企业的生产压力。同时,膨胀抑制需要多层级涂层设计,导致生产良率难以提升,目前普遍低于80%。

新国标的实施对新能源产业链产生了深远影响。头部企业如宁德时代、比亚迪通过纵向一体化布局,降低了硅碳负极的成本,增强了市场竞争力。而二线厂商则面临生存危机,行业TOP3的市占率高达49%,中小厂商因合规成本增幅高达15%-20%,导致负极行业平均产能利用率不足50%,部分企业甚至被迫停产低端产线。

从财务指标来看,贝特瑞的硅基负极毛利率高达35%,但传统石墨负极因价格战而跌至23.8%。同时,部分企业的现金流状况堪忧,如尚太科技连续6年经营性现金流为负,应收账款增速远超营收增速。

在政策驱动下,新能源行业的竞争逻辑发生了根本性转变。技术认证壁垒的设立,如宁德时代将硅基负极循环寿命纳入供应商准入标准,淘汰了部分未达标产能。供应链也在重塑中,比亚迪逆势提价采购负极,以修复上游利润,保障供应稳定性。跨界玩家逐渐退潮,行业集中度向TOP6加速提升。

值得注意的是,固态电池与硅基负极的联动发展,为行业带来了新的机遇。贝特瑞的固态电池用硅基负极已进入测试阶段,预计将在2025年实现批量供应。而随着CVD法的普及和一体化产能的落地,硅碳负极的成本有望在2028年降至石墨的1.5倍,这将进一步推动硅碳负极技术的普及和应用。

在这场由政策驱动的技术革命中,企业需要在“绝对安全”与“经济性”之间找到平衡点。只有那些能够成功驾驭这场平衡博弈的企业,才能在零容忍的时代中脱颖而出,成为新能源行业的佼佼者。