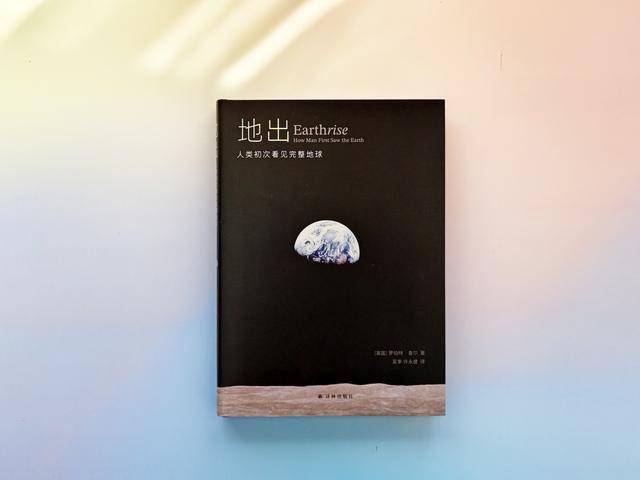

在人类探索宇宙的壮阔历程中,一幅标志性的照片——“地出”,不仅定格了历史瞬间,更深刻地触动了人类对地球及自身存在的认知。近日,由英国学者罗伯特·普尔精心撰写的《地出:人类初次看见完整地球》一书,在中国空间科学学会理事长吴季的领衔翻译与推荐下,由译林出版社正式发行,以此向中国航天日的十周年献礼。

1968年,当美国阿波罗8号宇航员首次从月球轨道捕捉到地球从月球地平线缓缓升起的震撼景象时,这张名为“地出”的照片迅速风靡全球。普尔教授从历史视角出发,深度剖析了这张照片背后的故事及其对人类观念的深远影响。此书在“新航空航天史”领域占据重要地位,此次中文版更是首次面向中文读者,书中不仅有作者的全面修订,还特别添加了中文版序言。

4月20日,一场围绕《地出》新书分享的活动在北京中关村图书大厦举行,由中国科学院国家空间科学中心、中国空间科学学会与译林出版社联合主办。吴季在活动现场发表了《关于人类进入太空时代之后的思考》的主题演讲,与会的还有国际科学史研究院院士张柏春、北京大学地球与空间科学学院教授焦维新、中国空间科学学会秘书长孙丽琳等专家学者。

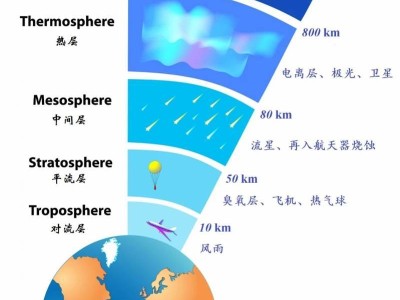

在太空时代开启之前,人类对地球的认知局限于分割的陆地与海洋。然而,“地出”照片的出现,让人类首次从太空中目睹地球的全貌,这一景象极大地促进了人类命运共同体意识的觉醒,促使人类放下分歧,共同认识到我们只有一个地球。吴季指出,太空探索为人类带来了三次深刻的启示,其中第二次便是“地出”场景,它标志着人类首次从月球视角目睹地球的壮丽。

张柏春认为,“地出”照片揭示了地球的浪漫与脆弱,人类应作为命运共同体,学会和平、文明地发展。焦维新则强调,短期内地球仍是人类唯一的家园,即使未来火星移民成为可能,也应优先考虑地球的环境保护。吴季补充道,在太空中,地球的蔚蓝色与洁白的云层显得格外生动,太阳的升起更让人深刻体会到地球的脆弱与美好。

“地出”照片不仅是一个视觉上的震撼,更成为了人类思考可持续发展的出发点。太空爱好者约翰·麦康奈尔正是受到“地出”的启发,成为了第一个地球日的发起者。如今,距离人类首次登月已过去半个多世纪,中国也即将在2030年前实现载人登月。在这个关键时刻,《地出》一书的出版显得尤为重要。

吴季认为,此书有助于我们回顾五十年来“地出”照片及其对人类观念的影响。当中国航天员再次登上月球回望地球时,他们将深刻体会到地球家园作为人类命运共同体的意义,唤醒人类对和平、共荣与责任的意识。张柏春与中国探月工程总设计师吴伟仁均表示,阅读此书不仅能重温历史,更能站在人类发展的高度思考我们的责任。