随着车展的临近,智能驾驶领域的狂热似乎终于迎来了降温的时刻。这股曾经席卷行业的“智能驾驶风潮”如今已缓缓按下暂停键,但其背后的代价却是巨大的。

在这场智能驾驶技术的竞赛中,轻舟智航率先推出了基于单J6M的端到端城市NOA解决方案,并宣称这是其在“安全智能驾驶”领域的一大突破,同时实现了极高的性价比。然而,值得注意的是,能与Thor U相媲美的J6P方案还需等到2026年才能面世,因此目前市场上涌现出多家基于Thor U的解决方案。英伟达CEO黄仁勋近期的中国之行,无疑为这一趋势增添了更多看点。

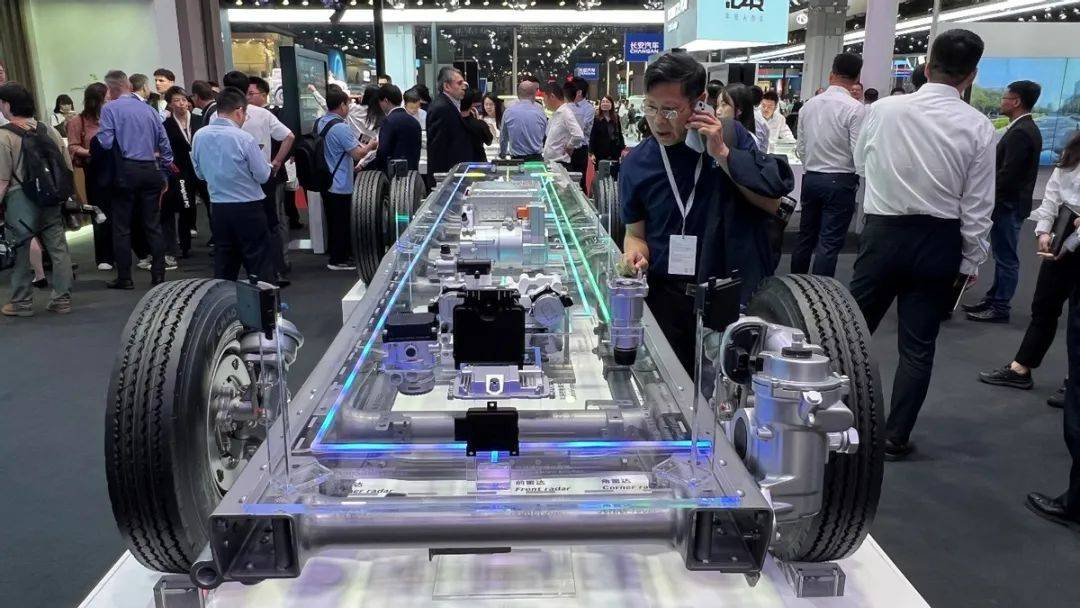

在车展现场,卓驭(即大疆车载)的展台上,一款名为“激目系统2.0”的激光雷达方案格外引人注目(激光雷达供应商未透露)。他们还展示了基于Thor U/Thor X的L2级辅助驾驶控制器方案。令人好奇的是,地平线的J6P方案并未出现在展示中。据现场工程师透露,Thor U计划于年底量产,但J6P的具体面世时间仍是个未知数。

与此同时,黑芝麻也在努力进行“最后的冲刺”,发布了名为“安全智能底座”的新方案,该方案的主板上标配了一颗C1200家族的芯片,能够同时驱动液晶仪表、中控车机系统以及中阶辅助驾驶方案。然而,由于与地平线的市场份额差距过大,黑芝麻的这次努力能否取得显著成效,仍是个未知数。

首次参展的Nullmax带来了四款量产级MaxDrive方案,其中舱驾一体方案适配了黑芝麻的C1296芯片,并基于黑芝麻A2000平台进行了开发。然而,随着纵目科技的陨落,智能驾驶行业进入了“技术达尔文主义”时代,Nullmax的生态化探索将面临车企自研与资本寒冬的双重压力。

尽管许多企业都在口头上强调“纯视觉路线”,但在实际操作中,它们却纷纷选择加装激光雷达。轻舟智航的软硬协同联合优化方案也加入了激光雷达的应用,并声称提升了性价比。禾赛科技CEO李一帆曾表示,激光雷达正从功能件转变为安全件,且价格已降至约1500元左右,使得更多车企能够负担得起。据悉,禾赛ATX的价格约为1400元左右,与速腾聚创的价格相近。

激光雷达的线束之争也日益激烈,禾赛推出了1440线产品,而速腾聚创则即将发布2160线产品。这场竞争无疑将更加白热化。

关于“端到端”技术的讨论也愈发热烈。经过一年多的发展,行业对一段式端到端的理解更加深入,同时端到端+VLA的应用也在不断推进。理想汽车在NVIDIA GTC 2025大会上推出了自研的MindVLA架构,但据实际情况来看,目前仍处于端到端+VLM阶段,VLA的推出预计要等到今年九月。

商汤绝影在车展上展示了“开悟2.0”版本的云端“世界模型”,吸引了众多参观者前来咨询。而华为则凭借自己的WEWA世界模型架构向更高层次进发,但世界模型的具体应用前景仍充满不确定性。在笔者接触的供应商中,L4级智能驾驶似乎仍然遥不可及。

随着终端市场的竞争加剧,车企推出新品的压力不断增大,它们对头部智能辅助驾驶Tier1的依赖也日益增强。这主要是因为供应商的Know-how并非主机厂所能完全掌控的,因此从“全栈自研”向“全栈可控”的转变成为必然趋势。毕竟,主机厂无法像智驾公司那样频繁地进行大规模的人员招聘和裁员。

Momenta的解决方案在市场中大放异彩,其车型定点数已达到130+,截至去年底已量产交付26款车。据Momenta CEO曹旭东在车展发布会上的披露,搭载其方案的量产车即将突破30万台。在车展首日,本田Honda宣布与Momenta达成深度战略合作,再加上一汽丰田、上汽通用别克、上汽通用凯迪拉克、上汽奥迪等五大汽车品牌,Momenta在全民普及辅助驾驶的浪潮中,为车企智能辅助驾驶量产提供了强有力的支持。

华为也在车展上展示了其强大的实力,通过M9和新M5 Ultra搭载的ADS 3.3高阶智能驾驶系统,以及2025款问界M9新增的3颗高精度固态激光雷达、3颗分布式4D毫米波雷达矩阵等硬件,向竞争对手展示了其技术实力。华为还发布了ADS4.0,采用WEWA架构,以及高速L3商用解决方案、车位到车位P2P 2.0和泊车代驾VPD 2.0等先进技术。

智能驾驶应用的竞争已从早期的高速NOA扩展到现在的城市NOA,并迅速转向“车位到车位”功能。然而,这一领域的技术难点在于泊车和行车切换场景的时机问题,目前能够量产的解决方案并不多。尽管如此,主机厂们仍在不断寻求最佳的智能驾驶解决方案,以期在市场中脱颖而出。