在2025年第一季度,中国手机市场的竞争异常激烈,而关于市场排名的讨论更是如火如荼。不同的市场研究机构发布了各自的数据,结果却大相径庭,引发了广泛关注和讨论。

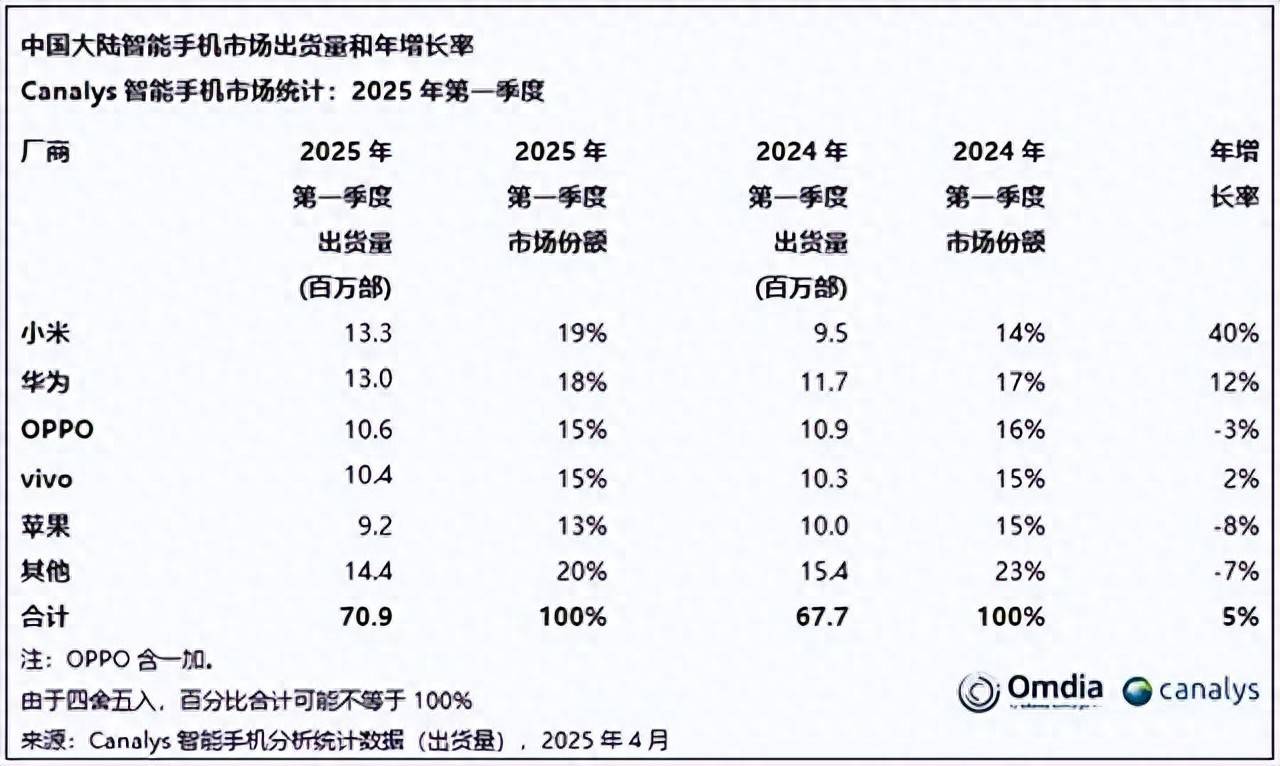

IDC和Canalys这两家机构几乎一致地认为,小米在这场竞争中拔得头筹,其市场份额增长率达到了约40%。紧随其后的是华为、OPPO、VIVO和苹果,形成了相对稳定的市场格局。

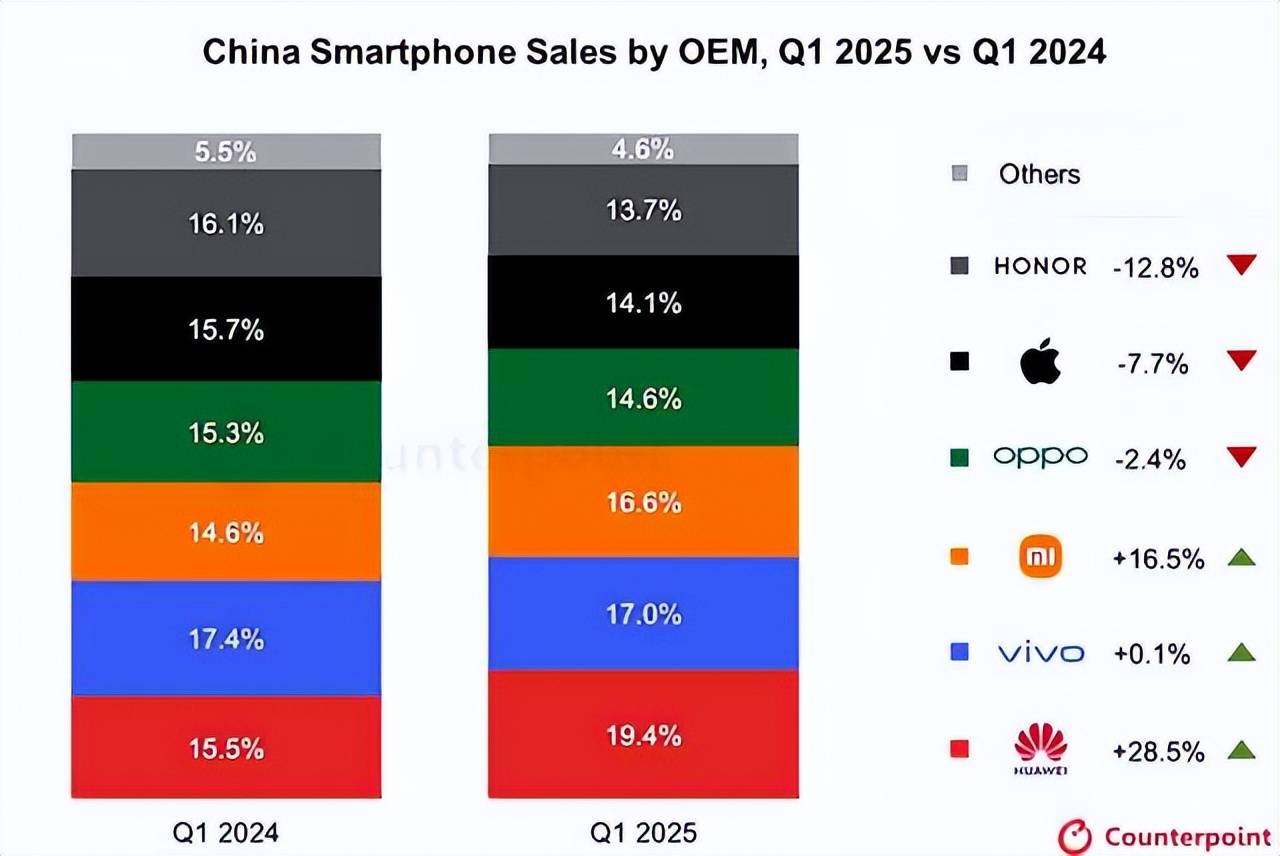

然而,Counterpoint却给出了截然不同的答案。该机构的数据显示,华为以28.5%的增长率位居榜首,小米则滑落至第三位,VIVO则跃居第二。这一结果与前两家机构的结论存在显著差异,让人不禁对数据的真实性产生质疑。

面对这些相互矛盾的数据,消费者和业内人士纷纷猜测其中是否存在某种不为人知的“猫腻”。但经过深入分析,我们可以发现,这种差异其实并不难以理解。

手机从生产到最终销售,经历了多个环节。无论是线上还是线下,销售渠道都错综复杂,包括省代、市代等多个层级,最终由经销商销售给用户,并由用户激活使用。在这个过程中,每个环节的数据都可能存在差异。

不同机构在统计数据时,选取的节点可能不同。有些机构统计的是手机厂商从仓库发出的出货量,有些则统计的是省代向下一级代理的出货量,还有些可能统计的是最终经销商向用户销售的数量。由于中间可能存在压货等因素,导致各级数据存在差异。

实际上,最准确的数据应该是手机激活量,即用户购买并激活使用的数量。然而,这一数据只有手机厂商自己掌握,且被视为商业机密,不会对外公布。

据媒体报道,IDC和Canalys统计的是出货量,即手机厂商从仓库发出的数量;而Counterpoint则统计的是省代向下一级代理的出货量,并抛去了省代的压货量。因此,三家机构的数据存在差异也就不足为奇了。

在这种情况下,消费者和业内人士应该如何看待这些数据呢?其实,这些数据都只是参考而已。真正能够作为准确数据的,只有手机激活量。然而,这一数据我们无法得知。因此,在数据存在差异的情况下,我们不必过于计较排名的高低。

在市场竞争日益激烈的今天,手机品牌之间的排名和市场份额变化莫测。我们不必过于关注短期的排名变化,而应该更加关注产品的质量和用户体验。毕竟,最终决定市场胜负的,还是消费者的选择和口碑。