近期,中国新能源汽车智能驾驶领域迎来了一股冷静之风,这一转变在华为ADS 4高阶智能驾驶系统发布时显得尤为明显,技术大佬们纷纷保持低调,这与工信部近期对汽车生产企业提出的“不得夸大和虚假宣传”要求紧密相关。

早在4月18日,地平线创始人兼CEO余凯便指出了汽车行业面临的挑战,预示着行业价值转向的开始。此前,自动驾驶技术被部分厂商过度宣传,“无需人工接管、开车可睡觉”等夸张说法充斥市场,导致消费者认知出现偏差。

自3月底以来,一场关于智能驾驶技术的舆论风波席卷整个汽车行业。尽管智能驾驶对网联新能源汽车的发展至关重要,但在确保用户安全的前提下,自动驾驶功能被暂时搁置。然而,作为技术创新的重要方向,智能驾驶仍应得到鼓励,只是行业和企业需要重新审视未来的智能驾驶标准。

小米SU7事件后,新能源汽车智能驾驶技术开始回归“安全至上”的原则。车企在发布会上和产品宣传中,逐渐用“辅助驾驶”替代“自动驾驶”的称谓。理想、阿维塔、长城等车企纷纷表态,强调智能驾驶功能的辅助性质,避免误导消费者。

4月中旬,中国汽研联合多家企业共同发布了关于智能驾驶的五项行业倡议,旨在规范智能驾驶安全干预、强化驾驶监控、建立评价标准等。这些行动表明,业内已就智能驾驶安全达成了基本共识。同时,监管层面的要求也更为严格。

4月16日,工信部装备一司发布公告,明确要求汽车生产企业明确系统功能边界和安全响应措施,不得夸大宣传,严格履行告知义务,切实提升智能网联汽车产品安全水平。这一公告对“接管”“自动驾驶”“智能驾驶”等名词的使用场景和功能传播进行了规范。

车企从集体营销转向集体反思的背后,反映出智能驾驶技术发展的深层次问题。近年来,随着人工智能技术在新能源汽车领域的渗透,自动驾驶技术进入飞速发展阶段,市场规模持续飙升。然而,技术成熟度与驾驶员知识普及度之间仍存在差距。

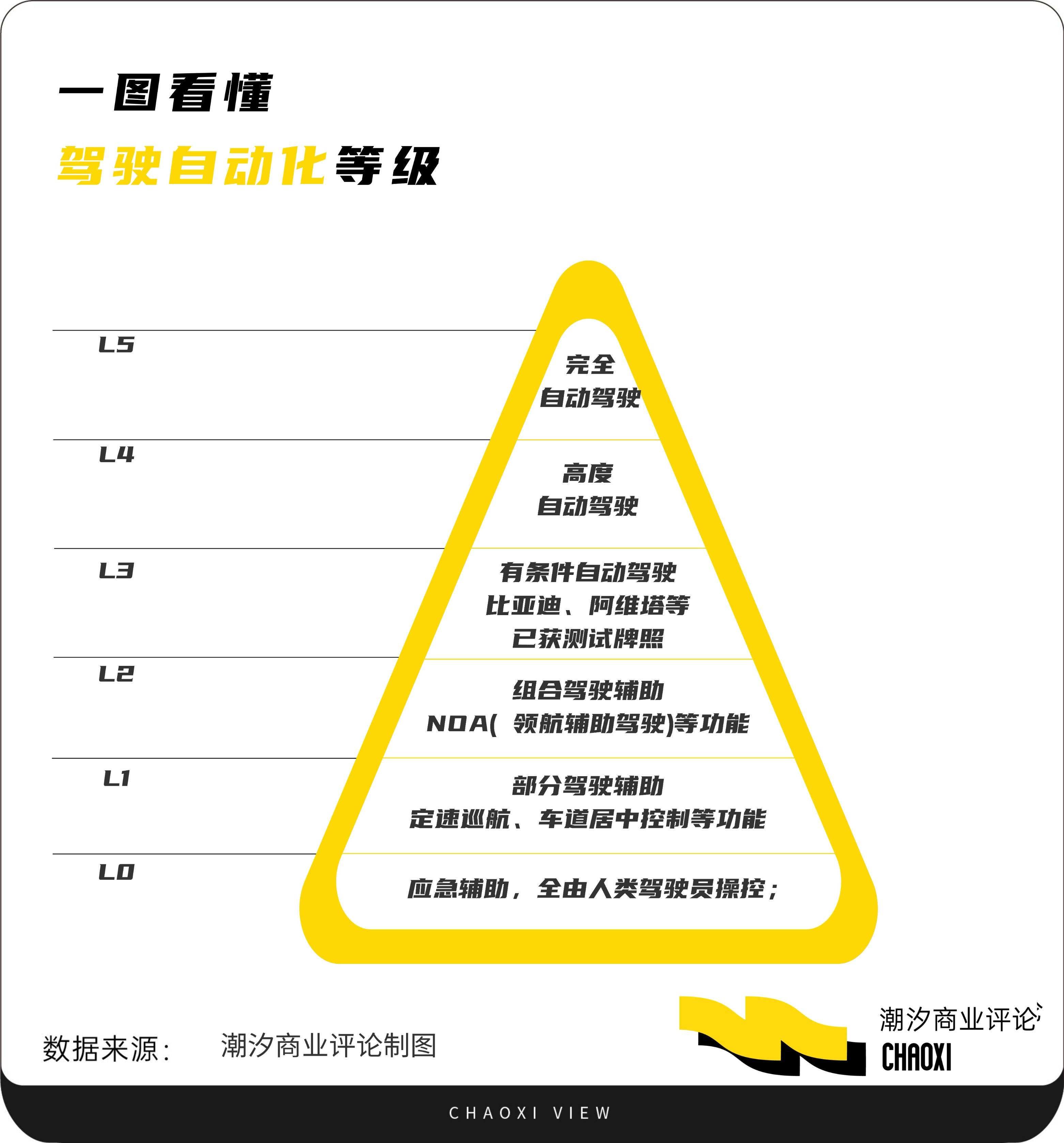

自动驾驶技术按等级可分为0至5级,其中0-2级为辅助驾驶,驾驶主体仍为驾驶人;3-5级为自动驾驶。目前国内主流量产车辆所搭载的辅助驾驶系统多处于0-2级,即“人机共驾”的辅助模式。然而,一些车企为了抢占市场,过度宣传自动驾驶技术,导致消费者产生误解。

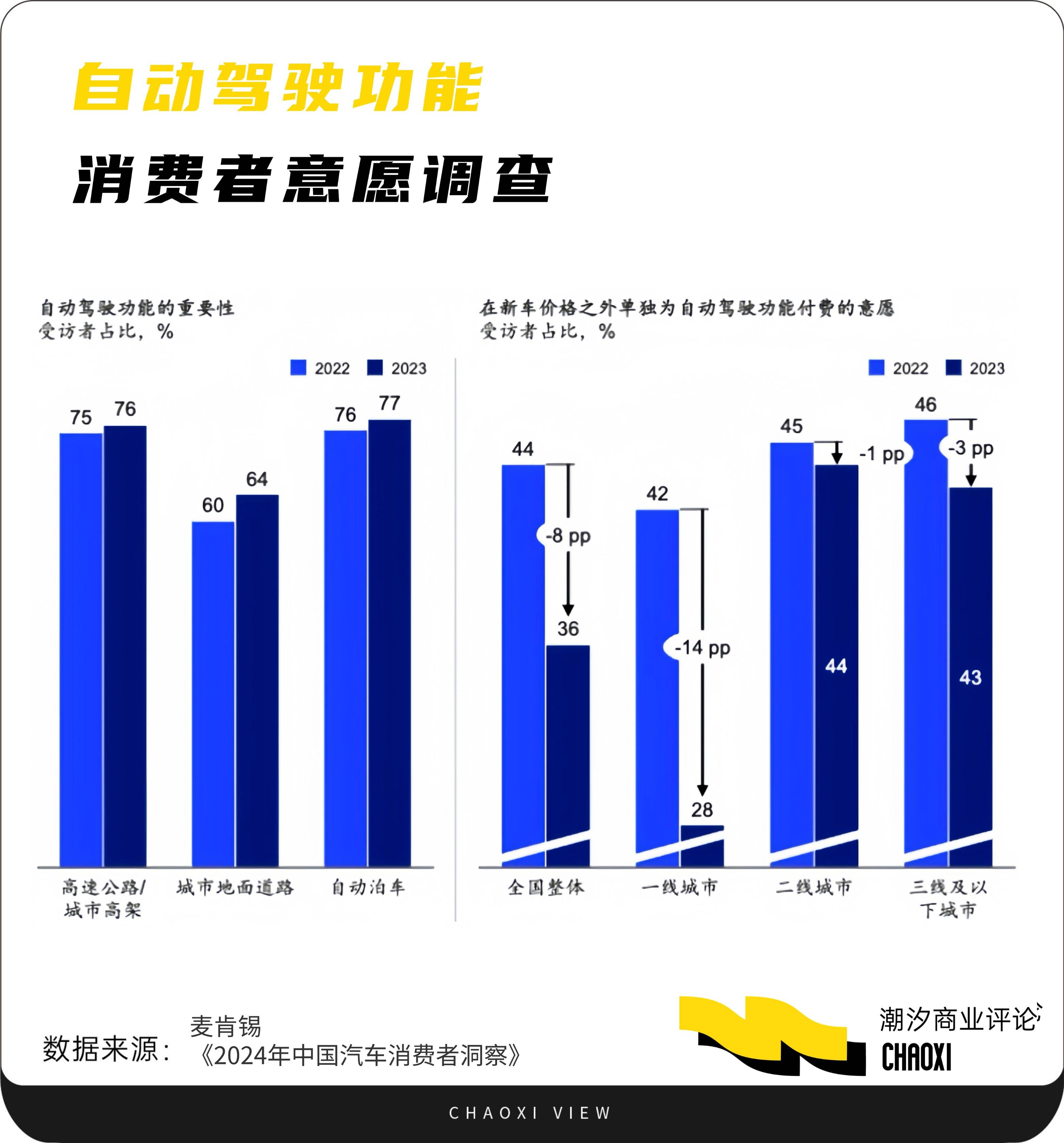

在车企的不断宣传下,消费者对智能驾驶的兴趣日益浓厚。然而,这种兴趣往往基于对技术差别的认知不足,甚至将兴趣凌驾于安全之上。监管层面的出手,旨在纠正这一趋势,确保智能驾驶技术的健康发展。

未来,智能驾驶技术的发展仍需继续,但必须在确保安全的前提下进行。车企需要重新审视人与智能驾驶的关系,引导消费者对智能驾驶技术有正确的认知。同时,车企应加大技术研发投入,提升智能驾驶系统的安全性和可靠性,为消费者提供更加安全、便捷的驾驶体验。