在天津西青区的国家级车联网先导区内,一场针对智能网联汽车的测试正在进行。画面中,一辆智能网联汽车正缓缓驶向预设的测试场景,车旁,一位身着工作服的测试员正专注地操控着设备。

这位测试员名叫姚中华,他的工作是智能网联汽车测试员,一个于2024年7月被正式确认的新职业。在天津(西青)国家级车联网先导区的封闭测试场内,他正忙着搭建试验场景,准备检测一辆智能网联汽车的自动紧急制动系统(AEB)功能。

姚中华的工作并不简单。他需要安装转向机器人、制动和油门机器人,将试验用的摄像头和机器人控制器连接到电脑上,然后进行软件调试。他说:“我们用检测设备对智能网联汽车的有效性和可靠性进行功能检测,实时记录试验影像和数据。”

新职业的涌现,是中国技术革命和产业升级的直接成果。据南开大学商学院人力资源管理系主任王琳琳分析,这批新职业中,有70%以上服务于数字经济、绿色能源、智能制造等“数智”前沿领域。职业“上新”,不仅带来了更丰富的产品和服务供给,也让更多人有机会发挥自身优势,打开了新的发展空间。

在智能网联车领域,中国车企正在新技术的引领下不断创新。数字化车间、智能工厂相继建成,创新技术应用方案和场景层出不穷,不断催生新的工种和职业。姚中华就是其中的受益者。六年前,他进入中汽研汽车检验中心(天津)有限公司,从事汽车门窗控制器的研发工作。如今,随着中国汽车自动驾驶系统的不断进化,他的工作方向也发生了转变。

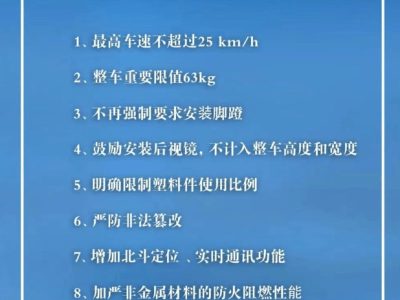

“现在,汽车功能越来越复杂,测试内容和场景也越来越多。”姚中华说。在AEB功能测试中,他需要控制驾驶机器人将车辆速度提升到每小时60公里,然后按照预设路径稳定行驶。当车辆通过摄像头、雷达等传感器探测到测试假人时,会判断碰撞风险并触发AEB功能,避免与假人发生碰撞。检测机器人设备会将这一场景的数据一一记录下来。

天津(西青)国家级车联网先导区的运营方天津市永泰恒基投资有限公司副总经理佘红志表示,随着车联网产业的不断发展,先导区内的封闭测试场测试时长也在不断增加。2024年,测试时长已经突破了5000小时,同比增长150%。这不仅促进了产业链企业的集聚,还催生了上百个新职业岗位,对人工智能、智能制造、大数据等人才的需求也在持续增加。

事实上,随着数字经济、智能制造等领域的不断发展,新职业的人才需求规模正在持续扩大。据麦肯锡咨询公司报告预测,到2030年,中国对人工智能专业人才的需求预计将达到600万,人才缺口可能高达400万。而中国数字人才的缺口更是已经达到了2500万至3000万人,并且这一缺口还在持续放大。

面对这一趋势,王琳琳认为,中国需要构建“技术—制度—教育”协同机制,制定相关标准规范,引导新职业健康发展。同时,也要推动新业态更加规范化、专业化,充分发挥新职业在推动经济高质量发展和实现社会可持续发展目标中的重要作用。