发布 | ITBEAR

近日,云从科技发布了一份令人脊背发凉的年报:全年营收3.98亿元,同比暴跌36.69%,归母净利润亏损6.96亿元,同比扩大8.12%。这是其自2017年以来连续第八年亏损,累计亏损额已超45亿元。

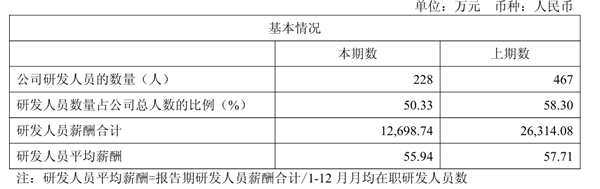

更触目惊心的是,这家曾与商汤、旷视齐名的“AI四小龙”企业,一年内裁撤了43.44%的员工,研发团队更是被“腰斩”——从467人减至228人,连核心技术人员张岭也选择离开。

云从科技董事长、总经理周曦虽主动降薪7.46万元,但191.49万元的年薪仍引发争议。

这一幕并非孤立。商汤科技、旷视科技等同属“四小龙”的企业同样深陷亏损泥潭,商汤十年累计亏损超546亿元,2024年裁员超千人。OpenAI宣布放弃营利性转型,软银400亿美元投资缩水一半。

曾经的资本宠儿,如今集体陷入“断臂求生”的窘境。

01

从“烧钱扩张”到“失血休克”

云从科技的财报数据堪称一部“反向逆袭”剧本。

2018年上市时,云从科技在招股说明书中阐述,预计公司2022—2025年公司的营业收入规模分别为16.82亿元、25.01亿元、32.27亿元和40.11亿元,复合增长率为33.60%。

但从目前的财务表现来看,2021年—2024年,云从科技不仅实际收入未能达到同期预期收入的三分之一,甚至还陷入了原地踏步乃至倒退的困境。

更讽刺的是,云从科技的研发投入由2022年的5.60亿元降至2023年的4.91亿元、2024年前三季度的2.89亿元,但亏损反而越发扩大。这种“越砍研发越亏钱”的悖论,暴露出AI企业商业模式的致命伤。

分产品来看,2024年,云从科技软硬件组合产品虽实现了0.69%的毛利率微增,但在整体业务中显得微不足道。

相比之下,技术开发、基础操作系统及应用产品等其他核心业务线均出现毛利率与营收的全面下滑。这一趋势对于长期处于亏损状态的云从科技而言,无疑是雪上加霜。在产品毛利和营收双重下滑的压力下,公司归母净利润的进一步下滑已成定局。

02

人才崩塌

2024年,云从科技的技术团队遭遇“雪崩式”流失。

据其2024年报,截至2024年12月31日,公司在职员工453人,较2023年的801人减少348人,减员比例达43.44%。

在减员过程中,研发人员减少最为突出,2024年底研发人员228人,较上期467人减少239人,减员比例高达51.18%。

其中核心技术人员张岭的离职尤其具有象征意义——这位曾主持开发CWOS操作系统的“技术三号位”,上任仅1年3个月便匆匆离去。

而在他之前,原副总经理姜迅已于2023年出走。两年内连失两位核心技术骨干,暴露出AI企业“重资本轻人才”的结构性矛盾。

对于研发人员锐减一事,云从科技的解释为:“公司智能技术平台及核心算法体系已完成战略级升级,促使代码类研发岗位的结构性需求呈现递减态势。在此过程中,公司依托自主创新的技术矩阵与产品架构,系统性优化了研发工作流程,通过技术赋能实现研发效能的范式转换。”

然而,从萎靡的财务数据看,这场减员行动并未充分降低成本,公司技术矩阵和产品结构也远未达到推动收支平衡甚至扭亏为盈的程度。

03

从“百家争鸣”到“巨头通吃”

云从科技的困境折射出整个AI行业的生存法则剧变。当互联网巨头携千亿现金流入场,初创企业的生存空间正被急速压缩。

“开源大模型”引发的降维打击

2024年,百度文心一言、阿里通义千问等大模型宣布永久免费,直接摧毁了中小企业的C端变现路径。尽管云从科技的“从容大模型”在技术评测中表现优异,超越谷歌Gemini和GPT-4v,位列全球第三,但这一技术优势并未能有效转化为商业价值。

“新能源汽车式”淘汰赛

正如威马、高合等新势力车企的倒下,AI行业正进入残酷的头部化阶段。百度、阿里、腾讯等互联网巨头凭借数据与生态优势,在大模型市场占据主导地位,而华为、海康威视等硬件厂商则通过挤压AI落地场景来扩大市场份额。

据报道,云从科技在争取智慧城市项目时,即便投入数百人团队,也因客户预算削减而被迫以“成本价”交付,凸显了初创企业在巨头低价策略下的无奈。

总结

当潮水退去,谁在裸泳?

云从科技的故事,是一部浓缩的AI创业兴衰史。从资本热捧到断臂求生,从技术理想主义到商业现实主义,其困境揭示出行业的深层矛盾:在算法进步与商业落地之间,始终横亘着一道名为“规模化盈利”的鸿沟。

当下,整个行业正经历“挤泡沫”的阵痛。OpenAI放弃营利化转型,商汤十年亏损546亿元,这些案例都在警示:单靠资本输血和技术情怀难以维系长远发展。而互联网巨头的入场,则让竞争升级为“资源消耗战”。

这场生存之战早已超出企业个体范畴,它关乎整个AI行业如何从“资本狂欢”走向“价值创造”的终极命题。