小米汽车SU7 Ultra身陷“宣传争议”,车主维权行动引发股价震荡,雷军直言面临重大挑战。

近期,小米集团在香港股市遭遇不寻常波动,尤其在5月12日早盘,股价突然大幅下滑,一度跌幅超过5%。尽管尾盘略有回升,但全天仍以1.46%的跌幅收盘,这一表现明显弱于当日港股整体及汽车板块的走势。

此次股价动荡的导火索,源自小米汽车SU7 Ultra车型关于“碳纤维双风道前舱盖”的争议。这款定价52.99万元的旗舰车型,因宣传与实际配置不符,遭到了大量车主的质疑。面对舆论压力,小米汽车品牌信任面临严峻考验。

争议的核心在于SU7 Ultra的可选装碳纤维舱盖,其售价高达4.2万元。在发布会、直播及官方宣传材料中,小米多次强调该舱盖的空气导流和轮毂散热功能,雷军本人也亲自上阵,展示其内部结构改进。不少车主因此选择了这一“复刻原型车”配置。

然而,车辆交付后,部分车主发现所谓的“双风道”设计并无实质作用,内部结构与普通铝制舱盖差异不大,主要功能近乎装饰。这与雷军直播中的描述大相径庭,甚至有车主抱怨称“打孔后还取消了前备厢”。

随着维权视频的涌现,该话题迅速登上热搜。车主们纷纷建群、联名,要求退装、退车乃至赔偿。截至目前,参与维权的车主已超过300人。

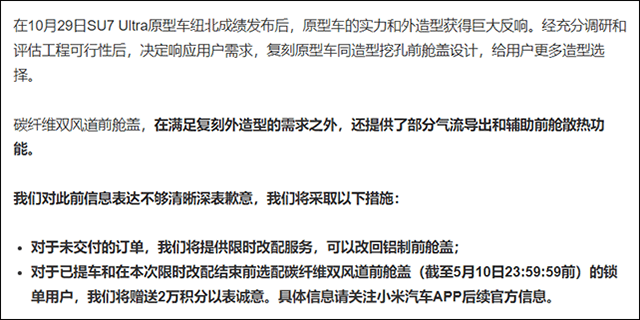

5月7日晚,小米汽车发布官方道歉声明,承认早期信息传达存在不足。小米解释称,该部件除满足造型复刻需求外,还具备部分气流导出和辅助散热功能,但对于“结构改动”及“风道导向轮毂”等关键争议,未给出明确回应。同时,小米提出补偿方案:未交付用户可换回铝制舱盖,已选装用户则获得2万积分,价值约2000元。

然而,消费者对此并不买账。他们花费高额溢价选购的是“高性能”和“技术复刻”,而非简单的补偿。积分、重新排产、延迟提车等措施,均不足以挽回用户的信任。部分车主呼吁小米应允许无损退订,或提出更有诚意的补偿方案,否则持续发酵的争议或将损害小米汽车的高端品牌形象。

值得注意的是,此次风波爆发之际,距离SU7车型3月29日发生的高速爆燃事故尚不足两月。5月10日,雷军在社交平台坦言:“过去一个多月,是我创办小米以来最艰难的时刻。”从安全问题到信任危机,小米汽车正经历着初代产品上市后的重重考验。

事实上,小米此次遭遇的问题在新势力车圈并非孤例。近年来,部分国产车企在宣传时夸大其词,实际体验却大打折扣。夸大参数、虚标功能、夸张演示已成为某些品牌的“常态”。

造车是一项系统工程,需脚踏实地。然而,当技术被营销话术掩盖,当工程被资本热情裹挟,所谓的“高端感”便可能沦为“虚有其表”。在中国新势力车企中,“快速起量”已成为一种趋势:新车亮相即订单如潮,粉丝群、营销号和舆论造势紧随其后,生怕错过市场风口。

然而,短期的热度难以支撑长期的口碑。从小米汽车的爆燃事故到此次的“风道门”,本质上并非单纯的技术争议,而是对品牌信任的一次深刻拷问。它也暴露了当下部分新势力车企重营销、轻产品力的行业顽疾。

在“用户导向”的汽车市场中,汽车不仅是商品,更是信任的兑现。面对浮夸的宣传氛围,任何模糊表述或细节疏忽,都可能在用户间乃至整个舆论场引发连锁反应。