在中国汽车工业的发展历程中,东方红轿车无疑占据了一席之地。它的诞生,不仅标志着新中国在高级轿车制造领域的初次探索,更是中国汽车工业自力更生、艰苦奋斗精神的生动体现。

回溯至1958年,北京汽车制造厂(前身北京第一汽车附件厂)在物质匮乏、技术条件极其有限的背景下,成功试制出“井冈山”牌小轿车。这一成就,为后续东方红轿车的研发奠定了坚实的基础。1960年,为响应国家需求,北京汽车制造厂再次出击,着手研发更为高级别的轿车产品。

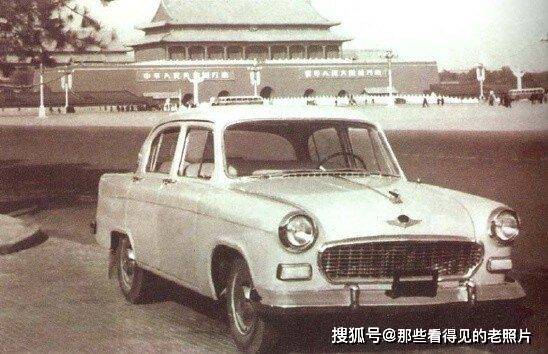

经过长达五年的不懈努力与技术创新,1965年,东方红BJ760型轿车终于问世。这款轿车采用了承载式车身结构,并搭载了2.5升直列四缸发动机,最大功率70马力,最高时速可达130公里。其外观设计巧妙融合了苏联伏尔加GAZ-21轿车的经典元素与中国传统审美,整体造型庄重而大气,完美契合了当时公务用车的定位。

东方红BJ760轿车不仅在外观上引人注目,在技术上同样具有里程碑意义。其车身采用全钢冲压焊接结构,这在当时的中国汽车制造业中堪称领先。底盘系统则采用了前双叉臂独立悬架和后钢板弹簧非独立悬架的组合,确保了车辆既具备舒适性又拥有足够的承载能力。部分关键零部件如化油器、发电机等均采用进口产品,这也反映了当时中国汽车工业在全球化背景下的技术引进与融合。

内饰方面,东方红轿车同样不遗余力。真皮座椅、实木饰板以及简洁实用的仪表盘设计,共同营造出一种尊贵而舒适的驾乘环境。车内空间宽敞,后排座椅更是特别考虑了领导人的乘坐需求。同时,空调系统等高端配置的加入,更是让东方红轿车在当时显得尤为出众。

东方红轿车自1965年起开始小批量生产,年产量维持在数十辆左右,主要供中央和国家机关的高级领导干部使用。由于其稀缺性和特殊性,这款车在当时成为了身份与地位的象征,普通民众难以触及。

东方红轿车的研制与生产,不仅是中国汽车工业自主创新的重大突破,更是培养了一大批轿车设计制造人才,为后续中国汽车工业的发展奠定了坚实的人才基础。然而,随着改革开放的深入和国外先进汽车产品的涌入,东方红轿车在技术、舒适性等方面的差距逐渐显现。1983年,最后一辆东方红轿车下线,这款承载着特殊历史记忆的车型正式退出了历史舞台。

如今,存世的东方红轿车已成为珍贵的工业文物和历史见证。据不完全统计,全国范围内保存完好的东方红轿车不超过20辆,它们大多被博物馆和私人收藏家所珍藏。这些车辆不仅具有极高的历史价值,更是研究中国汽车工业发展史的宝贵实物资料。