在众多汽车消费者的眼中,一个引人注目的现象逐渐浮现:售价仅7至8万元人民币的比亚迪秦车型,已经配备了L2级别的辅助驾驶功能。这些功能包括自动跟车、车道保持以及智能避障等,尤其在高速公路和高架上,几乎可以“分担一半的驾驶任务”。

然而,当我们把目光投向市场上二三十万元的合资燃油车时,情况却大相径庭。这些车型中,不少甚至未能配备基础的LCC(车道居中保持)功能,更不用说高阶智能驾驶辅助系统了。这不禁让人产生疑问:为何价格更高的燃油车在智能化方面反而落后?

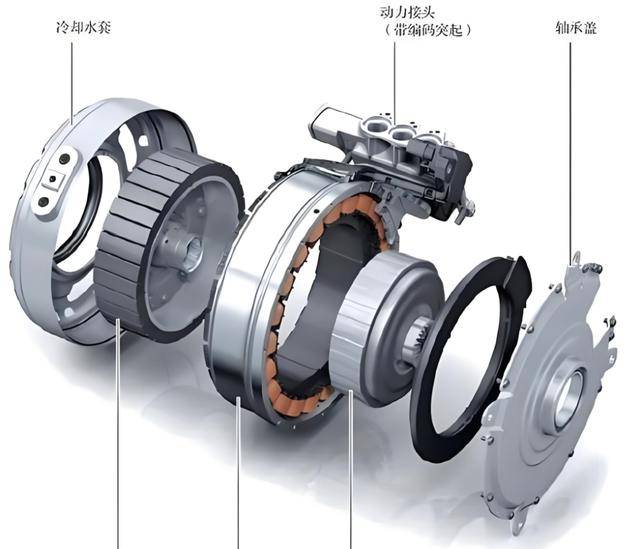

一种普遍的观点认为,这可能与供电能力有关。毕竟,电动车拥有大容量电池,可以稳定地为智能驾驶模块、感知系统、摄像头、雷达和芯片供电。相比之下,传统燃油车通常只配备12V铅酸蓄电池,电量有限,主要用于点火和维持中控系统的运行。因此,有人认为,在有限的电量上“强行安装”智能驾驶系统,可能会导致系统不稳定,甚至影响车辆的整体性能。

然而,这一解释并不能完全站得住脚。因为市场上也有部分燃油车,如大众全新探岳L和奥迪A5L,实现了高阶智能驾驶功能。这表明,电量问题并非不可克服的障碍。

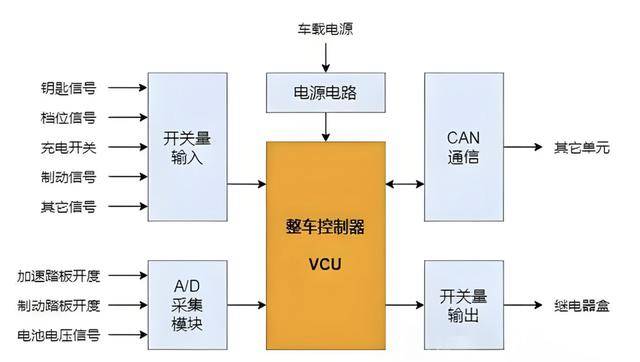

经过深入探究,我们发现了问题的关键所在:燃油车之所以在智能驾驶方面进展缓慢,主要是因为其“结构跟不上”。电动车的核心控制系统基于电信号,油门、刹车和方向盘均由电脑控制,指令响应迅速。而燃油车则沿用传统的机械结构,如拉线油门、机械转向柱和齿轮传动,电脑很难介入其中。

因此,若想在燃油车上实现智能驾驶功能,往往需要额外安装一套电子控制系统。这不仅增加了成本,还可能导致接线复杂、调试困难以及电子指令与机械动作脱节等问题。换句话说,即使进行了改装,燃油车上的智能驾驶体验也往往不尽如人意。

有人可能会问:既然结构问题可以改进,且市场上已有部分燃油车配备了智能驾驶功能,那么它们是否能与电动车相媲美呢?答案并不乐观。尽管这些燃油车在宣传页上的参数看似与电动车无异,但在实际驾驶中,其协同性和流畅性却大打折扣。

这是因为,无论底层架构如何改进,燃油车仍然受限于其机械优先的特性。相比之下,电动车的智能驾驶系统更像是原生应用,底层通畅、操作自然。而燃油车的智能驾驶系统则更像是“安卓模拟器”,虽然能用,但卡顿、不稳、不适配等问题时有发生。

因此,尽管燃油车在技术上可以实现智能驾驶功能,但由于其先天条件的限制,体验往往不如电动车。而今天的电动车不仅具备更好的先天条件,还在不断卷配置、卷时代的适配能力。即使售价只有七八万元,也能提供令人满意的智能驾驶体验。这才是燃油车在智能驾驶领域落后于电动车的根本原因。