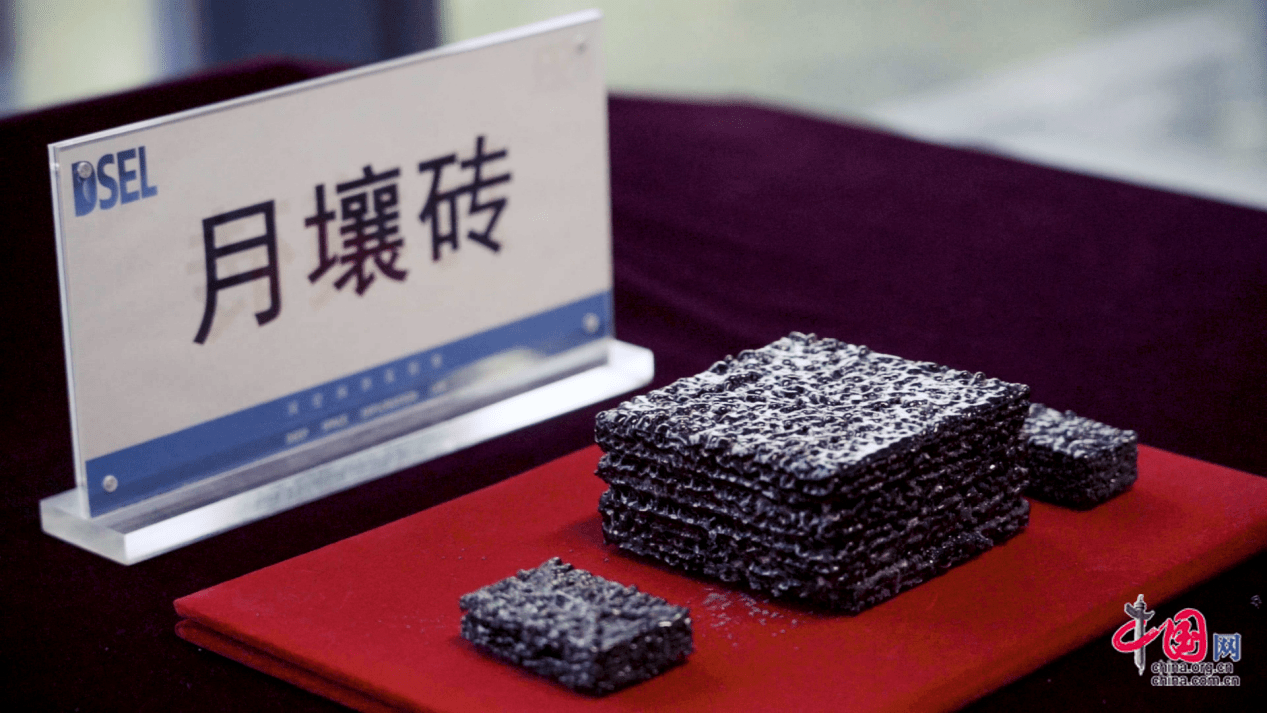

在探索月球的宏伟蓝图中,一项由中国科研人员提出的创新方案正逐步揭开神秘面纱——利用月球本土的月壤,直接作为建造月球基地的“太空砖瓦”。这一突破性的想法,在合肥市深空探测实验室内得以生动展现。

走进实验室,一台独特的3D打印机正默默工作,它的“墨水”不是普通的液体,而是精心模拟的月壤,而驱动这一切的能量,则源自高效的聚光太阳能系统。这套名为“月壤3D打印系统”的技术,预示着月球基地建设方式的全新变革。

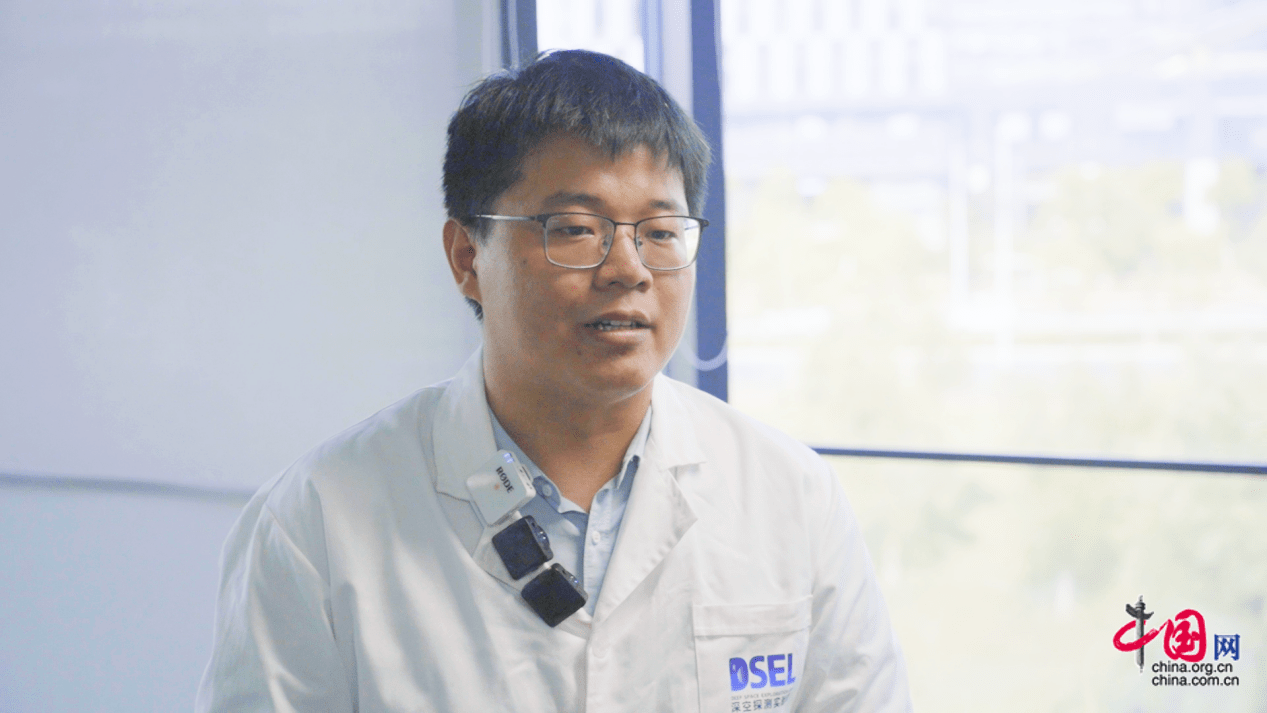

“我们的设备最引以为傲之处,在于能够完全依赖月壤作为建造材料,无需从地球运输任何额外辅助材料。”项目技术领军人物、高级工程师杨洪伦自豪地介绍道,“简而言之,月球上的土,就能筑起月球上的家园。”

杨洪伦站在“月壤3D打印系统”旁,详细阐述了技术背后的故事。从选择聚光方案到确定成型工艺,每一步都充满了挑战。团队在菲涅尔透镜、薄膜透镜和反射式聚光器之间反复权衡,最终在粉末烧结、高温熔融和粘结固化等多种技术路径中,选定了“反射聚光+光纤传能”与粉末床熔覆成型工艺的组合。这一选择既确保了能源的高效利用,又完美适应了月球极端的环境条件。

这一创新项目汇聚了行星科学、材料学、机械工程等20多个学科的精英力量,形成了一个跨学科的合作网络。项目采用“顶层设计引领,分层协同攻关”的模式,由深空探测全国重点实验室统筹全局,将复杂任务拆解为多个子项目,分配给各个专业团队。团队间通过自上而下的任务分配和自下而上的迭代优化,实现了高效协同。杨洪伦形象地比喻道:“这就像建造一座摩天大楼,既要有宏观规划,也要确保每一块砖石的品质。”

谈及技术的潜在应用,杨洪伦的眼中闪烁着光芒:“它不仅能为月球科研站提供坚固的庇护所,还能打印出月球表面的道路、设备平台等基础设施。”更重要的是,这项技术将验证月球上能源捕获与物质转化的可能性,为未来的深空资源开发利用铺平道路。随着研究的深入,团队正对系统进行不断优化,未来有望开展实地测试,将这一“中国方案”推向更广阔的宇宙舞台。