近期,对于经常乘坐飞机的旅客来说,一个显著的变化正在悄然发生:赶飞机的紧张感似乎有所减轻。这一改变源自航班截载时间的调整,特别是广州往返北京大兴的南航航班,自7月8日起全面取消了值机截载时间,开创了业内先河。乘客只需在航班计划起飞前15分钟到达登机口,即可顺利登机。

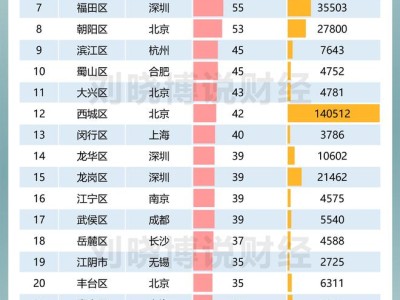

这一创新举措并非孤例。据不完全统计,自2025年以来,至少有16家机场宣布缩短了截载时间,普遍缩短时长在5分钟左右。例如,深圳宝安国际机场将国内航班的截载时间从起飞前40分钟缩短至38分钟,成为同量级机场中首个实现截载时间低于40分钟的机场。天津滨海机场、扬州泰州国际机场等地也相继进行了类似调整。

截载时间的缩短,无疑为旅客提供了更多便利。以往,由于担心错过航班,旅客往往需要提前数小时抵达机场,而机场通常远离市区,这大大增加了出行的时间和成本。如今,随着截载时间的调整,旅客可以更加灵活地安排行程,减少等待时间。

那么,什么是截载时间呢?简单来说,截载时间是指航班停止办理乘机手续、不再安排人或托运行李上飞机的时间。在此之前,国内民航业普遍规定需提前30至40分钟关闭值机柜台。然而,南航此次取消截载时间的举措,打破了这一惯例。不过,对于有托运行李的旅客来说,广州往返北京大兴航线的托运行李办理时间仍为起飞前30分钟。

为什么民航要设置截载时间呢?这背后涉及到复杂的航班保障工作。从截载到起飞,飞机需要完成配载平衡测算、行李装运准备、航前准备等多项任务。这些工作包括精确计算飞机的重量和重心、合理安排旅客和行李的位置、收集分拣行李、安检运输装载等,每一项都需要花费一定的时间。

尽管截载时间的缩短为旅客带来了便利,但并不意味着可以随意挑战“极限踩点”。徐州观音国际机场等机场仍提醒旅客预留充足时间提前抵达机场办理乘机手续。因为尽管截载时间有所调整,但登机口关闭时间仍为航班起飞前15分钟,旅客仍需注意出行时间,以免耽误行程。

实际上,截载时间的缩短是民航业多年努力的结果。为了优化这一流程,航空公司和机场付出了大量努力。例如,长龙航空与杭州萧山国际机场多次召开专项研讨会,模拟旅客及行李动线,通过试运行验证流程可行性。深圳机场则借助信息化手段提高手续办理效率,优化分拣厅布局和设备资源配置,实现作业效率全面提升。

民航业内人士指出,随着信息化技术的发展和保障流程的优化,航班有空间去缩短截载时间。这一服务创新不仅为旅客节约了时间、方便了出行,还提升了民航的竞争优势。与高铁相比,尽管飞机运行速度更快、时间更短,但旅客在机场花费的时间却更长。如今,截载时间的缩短正好弥补了这一短板。