深邃的夜空,为何笼罩在一片漆黑之中?这一看似简单的问题,实则蕴含着宇宙的无穷奥秘。自古以来,人类便对夜空充满了好奇与敬畏,而夜空的黑色,更是激发了无数科学家的探索欲望。

早在1823年,德国天文学家海因里希·奥尔伯斯便对这一现象提出了疑问。他设想,如果宇宙是一个稳定且充满无限恒星的空间,那么无论我们望向何方,视线都应与某颗发光的恒星相交,夜空理应如同白昼一般明亮。然而,现实却与这一设想大相径庭,夜空依旧是一片漆黑。这一矛盾的现象,后来被称为“奥尔伯斯悖论”,也成为了科学界长久以来的未解之谜。

为了解开这一谜团,科学家们进行了不懈的探索。有人曾提出,宇宙中天体之间的距离遥远,且存在大量的宇宙尘埃和星际物质,这些物质吸收了恒星发出的光线,导致夜空呈现黑色。然而,随着能量守恒定律的深入理解和认识,这一解释逐渐被科学家所摒弃。因为根据能量守恒定律,宇宙尘埃和星际物质吸收的光线能量,最终会以其他形式释放出来,无法解释夜空的黑暗。

直到1929年,美国天文学家埃德温·鲍威尔·哈勃在对星系进行观测时,发现了星系退行现象,这一发现为解开夜空黑暗之谜提供了关键线索。哈勃发现,几乎所有遥远星系的光谱都出现了红移现象,即星系发出的光在传播过程中,波长被拉长,频率降低。进一步研究表明,星系的红移程度与其距离地球的远近成正比,揭示了宇宙正在不断膨胀的事实。

宇宙膨胀理论的提出,彻底颠覆了人们对宇宙的传统认知。在此之前,许多人认为宇宙是静态、永恒不变的。然而,哈勃的发现揭示了宇宙是一个动态的、不断演化的系统。随着宇宙的膨胀,恒星发出的光线在传播过程中,波长被不断拉长,能量降低,亮度减弱,最终导致我们看到的夜空是黑色的。红移现象就像是一个“光线的调光器”,随着宇宙的膨胀,不断将来自遥远恒星的光线调暗。

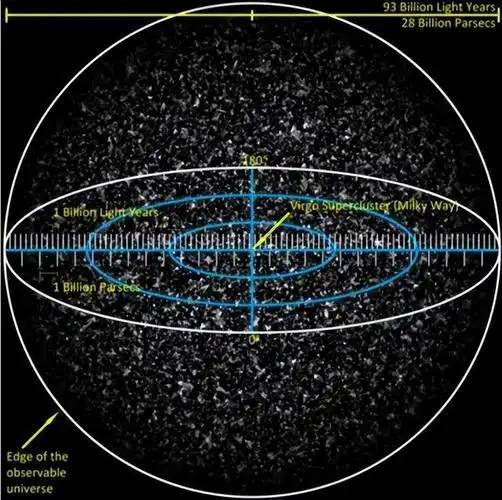

除了宇宙膨胀和红移现象外,恒星的寿命也是影响夜空黑暗的重要因素。在浩瀚的宇宙中,恒星虽然数量众多,但它们并非永恒存在。每一颗恒星都有其诞生、成长、衰老和死亡的过程。由于恒星寿命的有限性,在我们可观测的宇宙范围内,恒星分布并不均匀。在某些区域,恒星之间的距离遥远,缺乏恒星的光芒照耀,自然就呈现出黑暗的状态。

宇宙微波背景辐射等古老光线的存在,也为我们理解夜空的黑暗提供了新的视角。这些光线见证了宇宙的诞生和演化历程,但由于其能量低、波长长,远远超出了人类肉眼的可见范围,因此无法照亮我们的夜空。尽管如此,它们的存在仍然为我们揭示了宇宙早期的状态和演化过程。

夜空的黑色是宇宙膨胀、恒星演化、光线传播等多种因素共同作用的结果。这一看似简单的现象背后,蕴含着宇宙的无穷奥秘和科学探索的伟大历程。从奥尔伯斯悖论到宇宙膨胀理论的提出,再到对红移现象、恒星寿命以及古老光线的深入研究,人类对夜空的认识不断深化。这一过程不仅推动了科学知识的进步和发展,更展现了人类智慧的闪耀和对真理的不懈追求。