在当今科技日新月异的时代,网络上出现了一个颇具争议的话题:将陪伴型AI机器人与“人造子宫”技术结合,以替代女性在家庭中的角色。这一看似超越现实的设想,引发了社会各界的广泛讨论。那么,这一“未来组合”真的能够成为现实吗?让我们一同探讨。

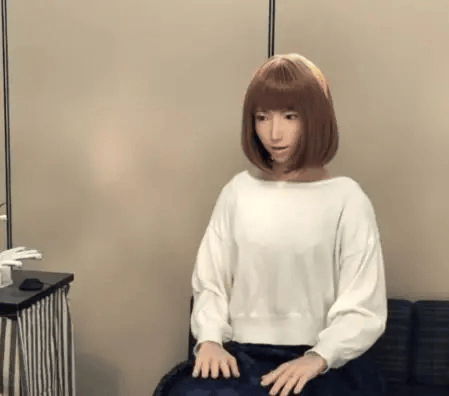

近年来,“妻子机器人”在市场上掀起了一股热潮。这些机器人不仅价格不菲,却仍被抢购一空。深入分析购买者的心理,可以发现,多数购买者是中老年男性,他们对现实中的恋爱关系感到畏惧。对于这些消费者而言,机器人带来的便利远胜于真实情感的需求。它们能够承担家务、提供娱乐,却无需面对人类的情绪波动和复杂需求。然而,这种“省事”的特质,恰恰也是“妻子机器人”无法替代真实伴侣的关键所在。它更像是一件高科技玩具,而非情感交流的伙伴。

从技术层面来看,“妻子机器人”的核心并不在于其外貌的逼真程度,而在于其运动能力。尽管机器人技术不断进步,但让仿生机器人实现如人类般的自然行走,仍然是科研人员面临的巨大挑战。因此,将这类机器人视为女性的替代品,无疑是一种不切实际的幻想。

另一方面,“人造子宫”技术同样距离实际应用还有很长的路要走。尽管有报道称,郑州大学第一附属医院在相关领域取得了突破,但这与完整的“造人”过程仍有天壤之别。仅仅是延长胎羊在特定条件下的存活时间,远不足以支撑起从胚胎到胎儿出生的全过程。“人造子宫”的高昂成本也让普通家庭望而却步。无论是设备购置还是后期维护,都需要巨大的资金投入。

那么,为何这一看似荒谬的设想在网络上仍有一定市场呢?这背后折射出的是部分人群的极端自私和对责任的逃避。他们渴望的并非是一个能够平等交流、共同承担家庭责任的伴侣,而是一个仅用于传宗接代的“工具”。当“妻子机器人”和“人造子宫”的技术出现时,这些人便急于将它们拼凑在一起,以满足自己的不切实际幻想。

然而,我们必须认识到,技术永远无法替代人类的情感和责任。孩子的成长过程需要父母的悉心照料和情感投入。无论是深夜的安抚、跌倒后的鼓励,还是面对困难时的支持,这些都是机器人难以做到的。生育的伟大不仅在于孕育生命的艰辛,更在于后续数十年的情感投入和责任担当。这种基于爱和责任的亲子关系,是任何技术都无法复制的。

人与人之间的情感交流和关系具有丰富性和复杂性。在日常交往中,我们会根据不同的情境和对象调整语气和用词,这种基于情感和社会关系的交流方式,是机器人目前难以理解和模仿的。即便是最先进的AI技术,在理解人类复杂情感和意图方面也仍存在局限。

因此,“妻子机器人”与“人造子宫”结合替代女性的设想,在现阶段仍显得不切实际。我们应该以理性的态度看待科技发展,避免陷入幻想。同时,也要警惕这种极端观念背后所反映出的社会问题。科技的进步应该旨在提升人类生活质量,促进人与人之间的和谐共处,而不是试图颠覆人类社会赖以生存的伦理和情感基础。