在新型半导体研究的广阔天地里,北京大学与麻省理工学院的两支团队犹如璀璨双星,引领着科研前沿。而在这其中,姜建峰,一位从北京大学博士毕业、现于麻省理工学院进行博士后研究的年轻科学家,正以他的卓越成就吸引着全球目光。

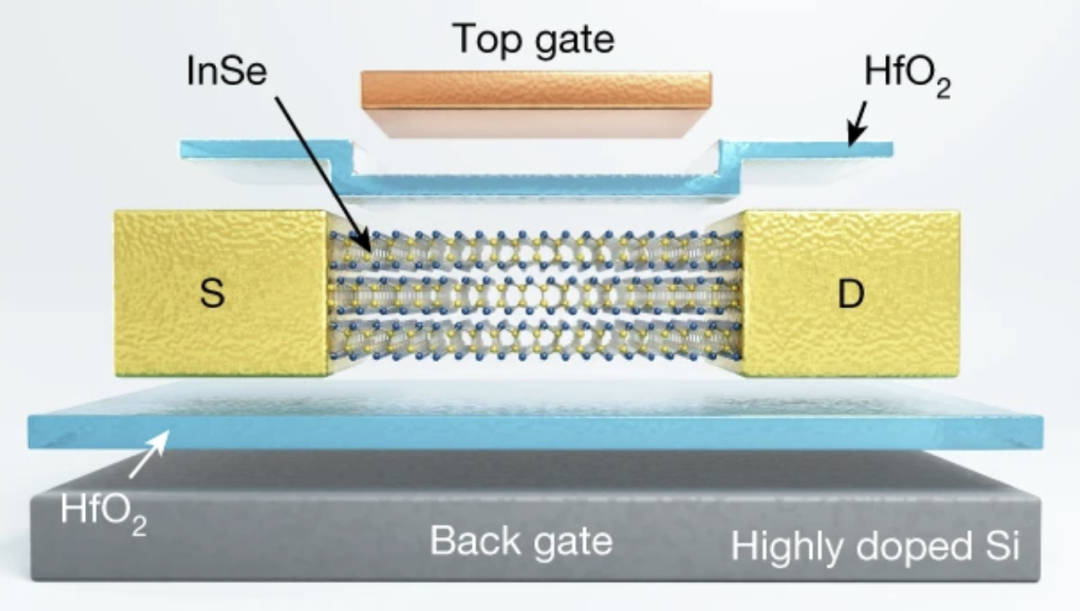

姜建峰的科研之旅始于硒化铟半导体,这一领域的研究不仅挑战重重,更承载着突破摩尔定律极限的希望。早在2023年,他便以第一作者身份在《自然》杂志上发表了关于弹道输运硒化铟晶体管的研究成果,首次在单个器件层面实现了能效超越硅基技术,这一突破性进展为二维器件能否超越硅这一科学问题提供了实验答案。

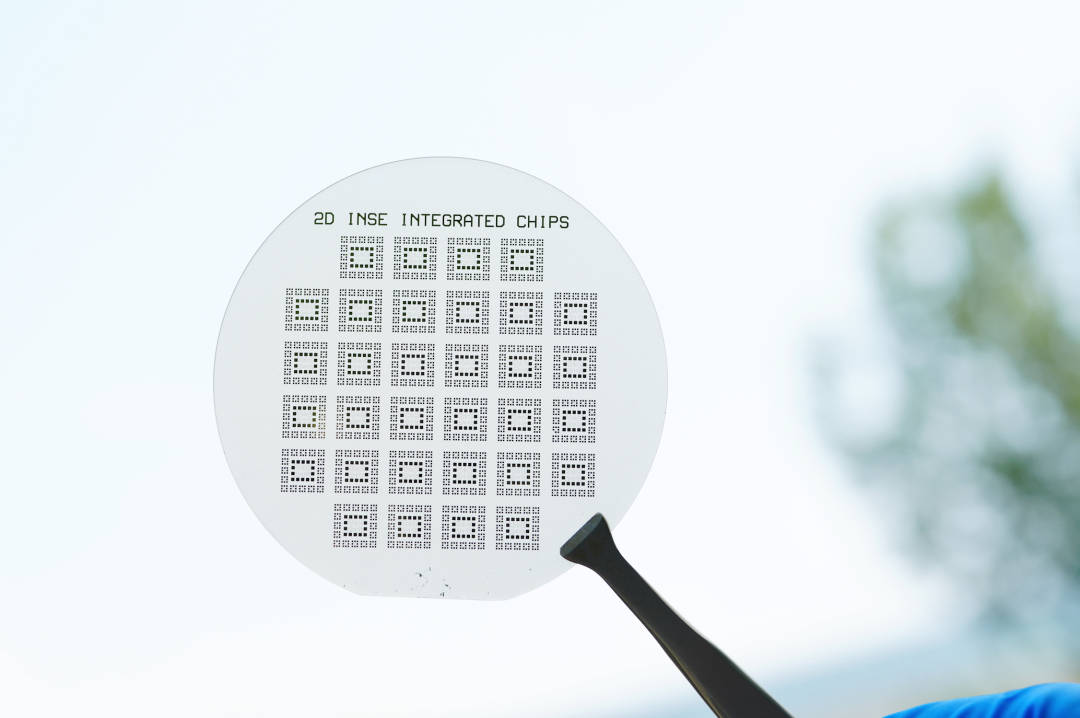

而他的脚步并未停歇,在最新一期的《科学》杂志上,姜建峰再次以通讯作者兼共同第一作者的身份发表了关于晶圆级集成硒化铟半导体的重要论文。此次研究,他与北京大学刘开辉教授团队及秦彪博士携手,成功攻克了硒化铟半导体集成制造的难题,将二维硒化铟器件从“单器件”推向“晶圆级平台”,实现了大面积、可集成的二维电子器件,为后摩尔时代的芯片技术开辟了新路径。

姜建峰的科研生涯,几乎与硒化铟半导体研究同步成长。自2016年踏入这一领域,他见证了硒化铟从实验室概念到有望实现大规模集成的全过程。从2019年发表首篇关于硒化铟电子器件的论文,到2023年实现器件性能的历史性突破,再到2025年完成硒化铟集成化的关键跨越,每一步都凝聚了他的智慧与汗水。

二维半导体,作为被寄予厚望的“后摩尔时代”接力技术,以其更薄、更快、更高的工艺兼容性,展现出打破传统硅基芯片瓶颈的潜力。然而,理想与现实之间总是存在距离。二维半导体在物理本征性能、制备质量及工艺可控性方面面临的挑战,使得其全面超越先进硅基技术仍显艰难。同时,大面积、高一致性、可靠的集成制造也是一道亟待跨越的鸿沟。

姜建峰深知,科研的道路从不是一帆风顺。在硒化铟的研究中,他面对了接触界面和栅极堆叠结构等关键瓶颈,通过不断尝试与创新,最终在2023年的《自然》论文中取得了性能突破。然而,机械剥离法虽然能获得高质量的硒化铟晶体样品,却难以实现大面积、可控产出的制备过程,限制了其在大规模集成电路中的实用性。

面对挑战,姜建峰从未退缩。在最新发表于《科学》的论文中,他与团队攻克了晶圆级硒化铟二维材料制备与集成的关键难题,实现了从“毫米量级”到“晶圆尺寸”的重大跨越。这一成果不仅保留了材料本征优异的电学性能,更在核心指标上实现了突破,为二维半导体在超低功耗芯片中的应用前景打开了大门。

姜建峰的科研成就,不仅赢得了业界的广泛关注,更收到了英特尔公司以及美国半导体研究联盟的演讲邀请。他的研究成果,被半导体芯片制造公司和机构列为年度芯片器件重大进展,并在国际顶级会议上受到专题报道。这一切,都是对他科研实力的最好证明。

姜建峰的科研之路,是一条不断探索与创新的旅程。他深知,科研是向内扎根,而最终的目标,是将这些走在世界前沿的研究真正转化为产业线上的产品,让论文中的“先进制程”走进未来的芯片工厂。他计划将自己的积累转化为中国“芯”的一份力量,亲自去试一试,看能否把二维电子器件从实验室带上产业线。