雷军正步入一个与马斯克昔日相似的困境——新能源汽车产能挑战。小米汽车,在激烈的市场竞争中,正面临产能爬坡的严峻考验。

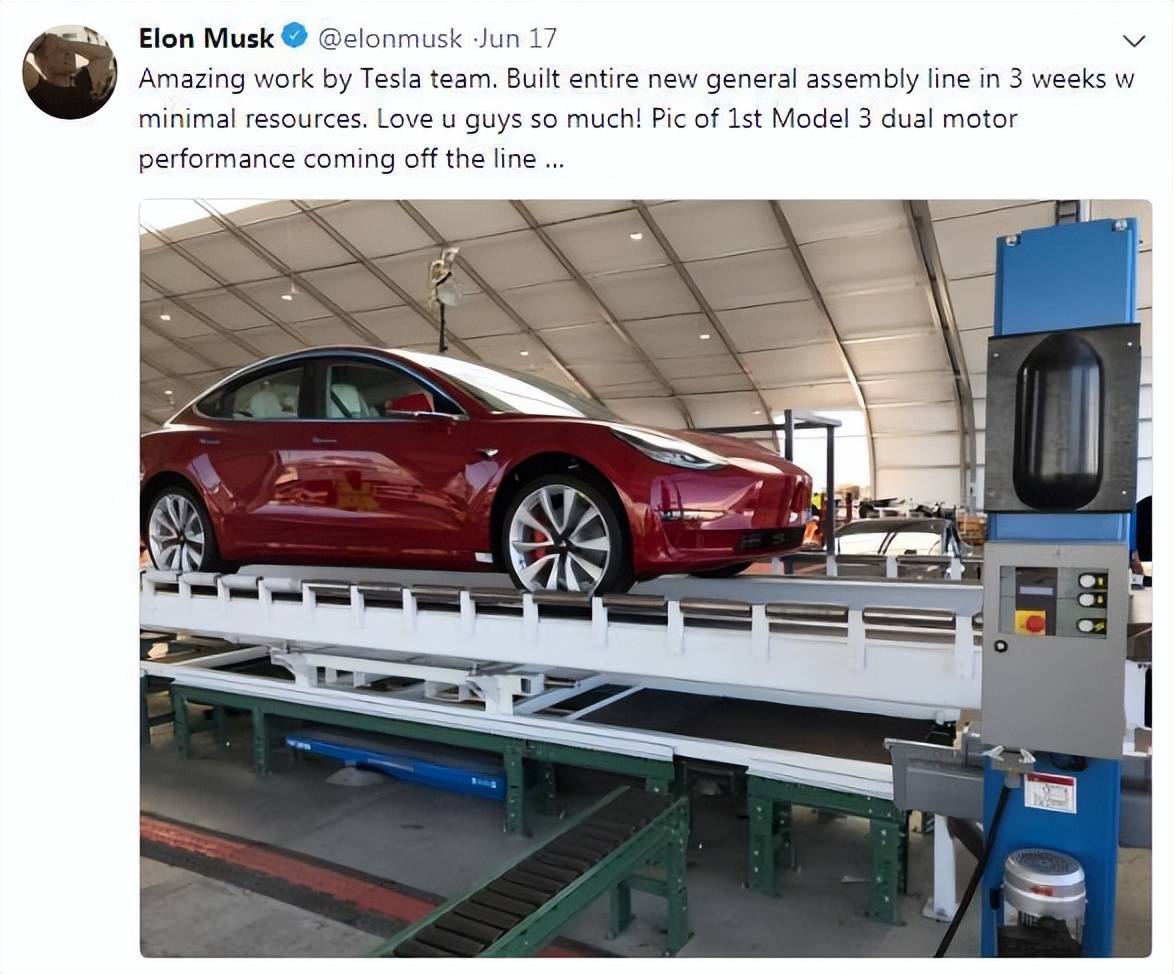

回溯至2017年,特斯拉Model 3的量产之路同样坎坷。马斯克为了每周5000辆的生产目标,几乎将全部精力投入工厂,频繁往返于内华达州与弗里蒙特之间,每日仅休息数小时,甚至直接在工厂打地铺指挥。而今,雷军也站在了相似的十字路口,刚从SU7的产能困境中挣脱,又面临YU7带来的新难题。

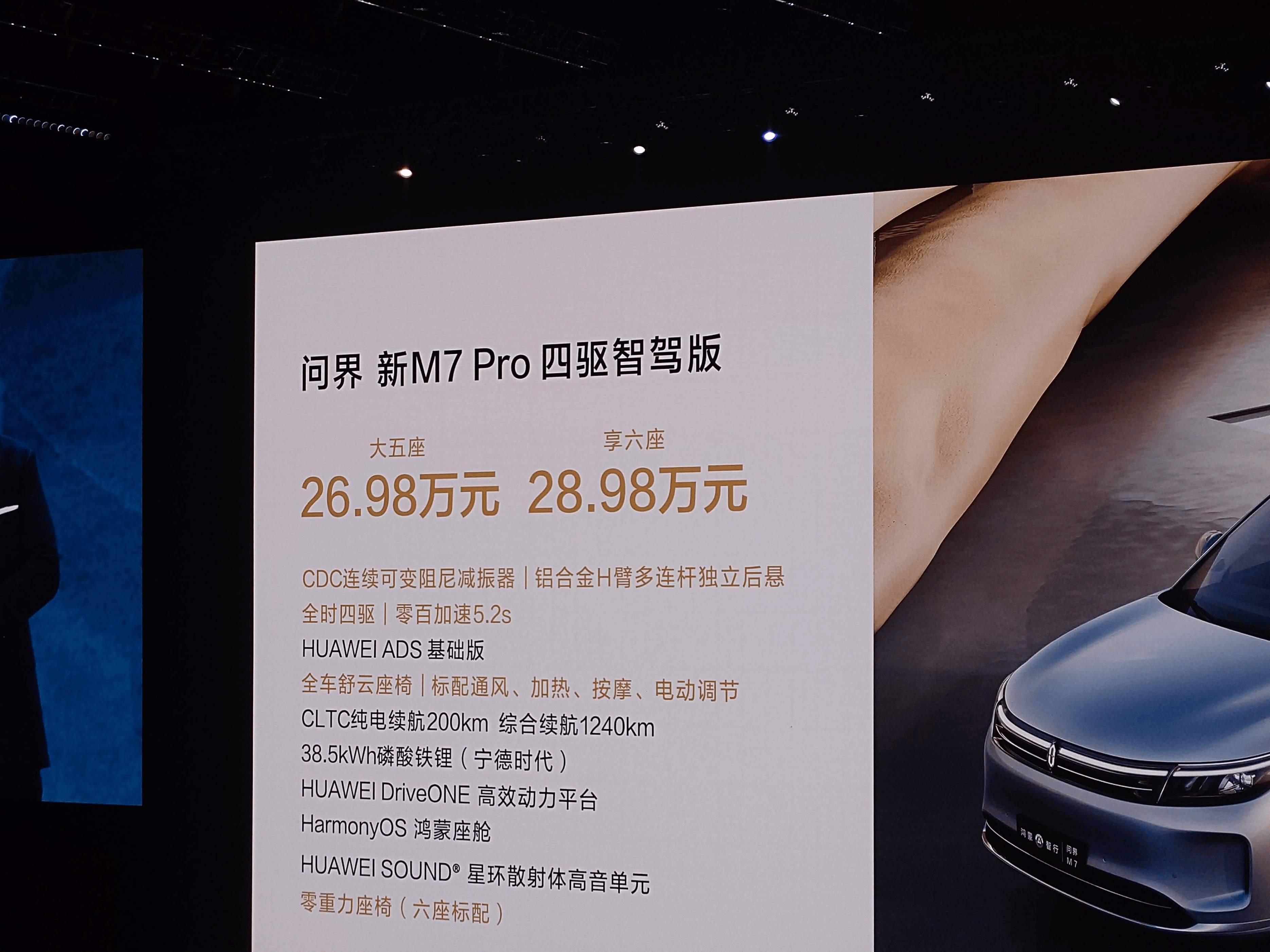

漫长的交付周期,让小米汽车遭遇了友商的“截胡”。鸿蒙智行旗下智界品牌在YU7发布会当天即宣布现金补贴政策,小鹏紧急调整G7定价,特斯拉也推出新车型及优惠政策,蔚来、极氪等品牌同样不甘示弱,纷纷推出优惠措施。雷军微博评论区出现了要求退还定金的呼声,闲鱼平台上则涌现了大量YU7订单转让信息。更令人担忧的是,若2026年才完成交付,用户将失去车辆购置税免征的福利。

为了应对产能压力,小米迅速行动。招工成为首要任务,6月起紧急提高薪资待遇,吸引工人加入,并提供完善的住宿与餐饮条件。同时,小米汽车二期工厂于6月中旬竣工,7月初开始试点投产,预计月底全面投产,年产能可达15万辆。小米还计划在二期厂区东侧建设第三座工厂,并已竞得相关地块。在线下布局方面,小米汽车门店数量不断增加,92个城市已开设335家门店,7月还将新增18家。

供应链协同也是小米汽车提升产能的关键。宁德时代作为YU7 Max/Pro版三元锂电池的独家供应商,对小米给予了大力支持。富特科技等供应商也在根据小米的需求实施扩产计划。部分供应商甚至将全部产能倾斜给小米,导致其他客户的订单受到影响。自2月起,小米汽车内部进行了组织架构调整,涉及智能制造、供应链、产品研发等多个核心部门,旨在提高全链条效率,为产能爬坡提供有力保障。

尽管面临重重挑战,但小米汽车并非没有机遇。小米品牌本身的影响力不容忽视,消费者对小米汽车的热情高涨。随着二期工厂的投产及产能的逐步提升,小米汽车有望在2025年实现交付量的突破,进一步稳固其在新能源汽车市场的地位。然而,如何平衡产能与订单、化解用户焦虑、应对友商竞争,仍是小米汽车当前亟待解决的关键问题。