在信息技术日新月异的今天,集成电路作为其核心基石,正面临硅基芯片性能逼近物理极限的挑战。为寻求突破,全球科研界纷纷将目光投向新型半导体材料,其中,二维层状半导体硒化铟因其卓越的迁移率和热速度特性,成为了备受瞩目的候选者。

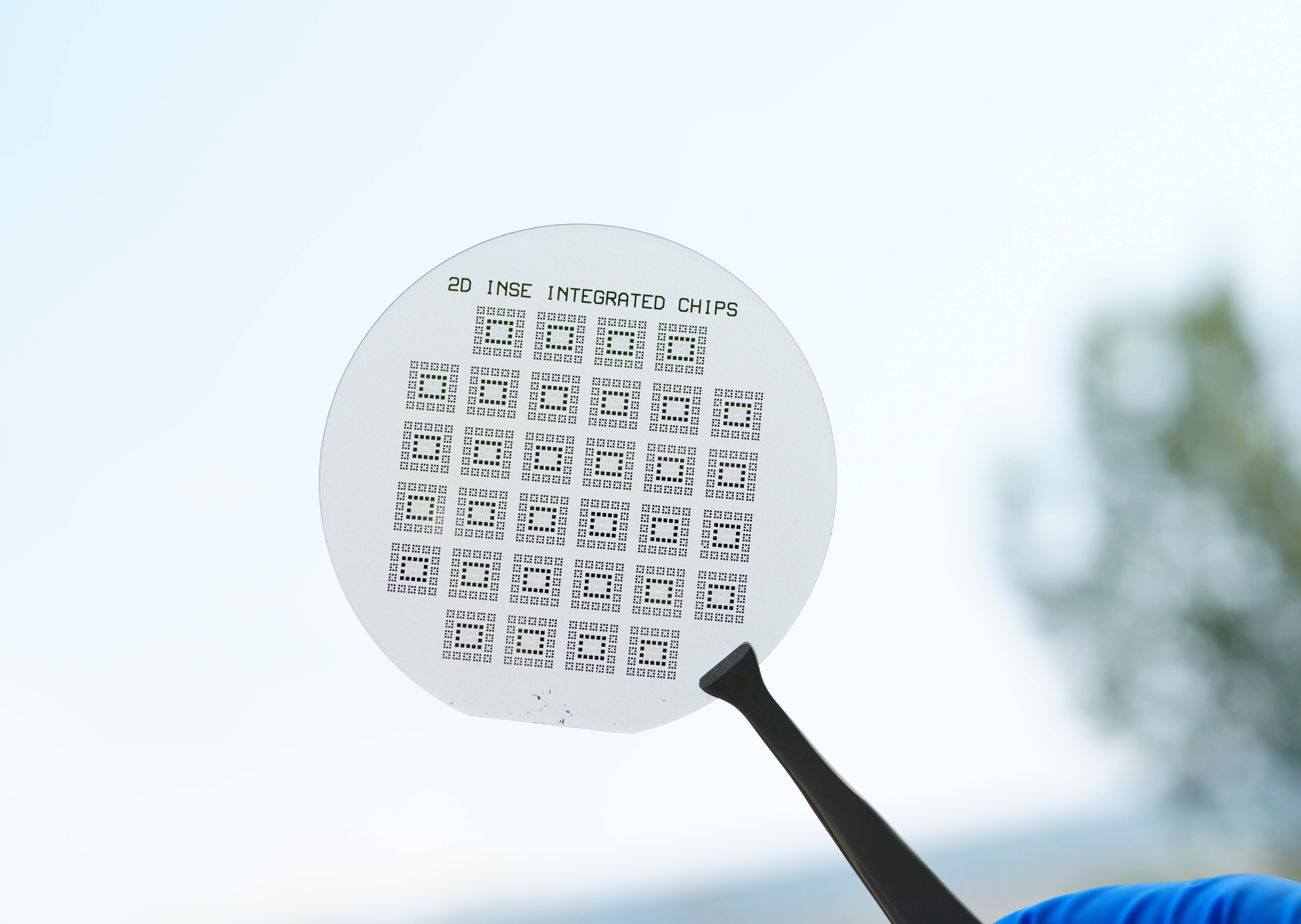

近期,北京大学与中国人民大学的研究团队携手,经过长达四年的潜心研究,终于在国际上首次实现了硒化铟材料的高质量晶圆级集成制造。这一突破性成果,不仅标志着硒化铟材料向大规模集成应用迈出了关键一步,同时也为超越现有硅基芯片性能提供了可能。

在北京大学物理学院的实验室里,研究团队展示了基于二维硒化铟半导体晶圆的集成晶体管阵列。这些晶体管器件的核心性能,已经超越了3纳米硅基芯片,展现了硒化铟作为新一代半导体材料的巨大潜力。

硒化铟,这一被誉为“黄金半导体”的材料,长期以来因其大面积、高质量制备的难题,一直未能实现大规模集成应用。传统的制备方法往往难以确保硒原子和铟原子数量达到最优比例,导致制备出的晶体质量参差不齐。

面对这一技术挑战,研究团队创新性地提出了一种“固-液-固”相变生长的新思路。他们先将非晶硒化铟薄膜放置于圆形不锈钢容器内,再加入固态铟并密封加热。随着温度的升高,铟形成液态金属密封圈,有效地将蒸汽态的铟原子“蒸”到薄膜边缘,逐渐生长出高质量、原子排列规则的硒化铟晶体。

“这一过程就像蒸馒头一样,通过密封容器确保硒和铟的原子比例相当,从而生长出高质量的晶体。”北大物理学院的一位研究员形象地比喻道。

借助这一新方法,研究团队成功制备出直径达5厘米的硒化铟晶圆,并构建了高性能晶体管大规模阵列。实验数据表明,基于二维硒化铟晶圆的集成器件,在关键电学性能指标和能效方面,分别可达3纳米硅基芯片的3倍和10倍,展现了其卓越的性能优势。