在北京细雨蒙蒙的清晨,2025世界机器人大会于8月8日正式拉开帷幕,北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心的南门前排起了长龙,人们满怀期待地涌向这场科技盛宴。

走进会场,观众与机器人的互动成为一大亮点。当人们步入特定区域时,脚边会突然出现一只灵动的机器狗,引来阵阵惊叹。而在会场的一角,金属质感的“打工人”正专注地为观众调制香草拿铁,现场氛围热烈非凡。

作为大会的主办地,北京近年来在机器人产业的发展上取得了显著成果。通过构建机器人“1+4”产品体系、实施“双百工程”以及举办多项活动,北京正努力成为国内机器人技术创新的发源地。依托经济技术开发区、海淀区和昌平区,北京已建成多个优势互补的机器人产业园区。

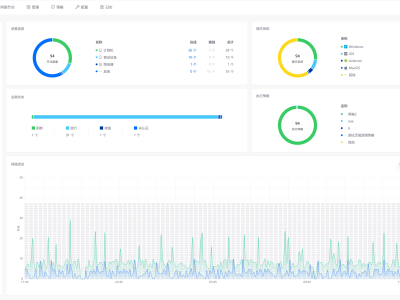

数据显示,北京机器人产业的总收入在2023年突破了200亿元大关,并在2024年实现了近50%的增长,总收入超过300亿元。在技术和产业的快速发展之外,北京也积极推动机器人技术进入市场。

在大会举办期间,北京经济技术开发区同步推出了“E-Town机器人消费节”,这是全球首个以机器人为主题的消费节。为加速机器人技术的市场化进程,经开区还建设了全球首个“具身智能机器人4S店”,并在大会期间正式亮相。

北京在机器人产业的布局上,不仅注重技术和产业的发展,还积极优化应用场景。近年来,北京连续实施了两轮机器人产业创新发展三年行动计划,通过发展“1+4”产品体系和“双百工程”,不断提升机器人产业的创新能力。

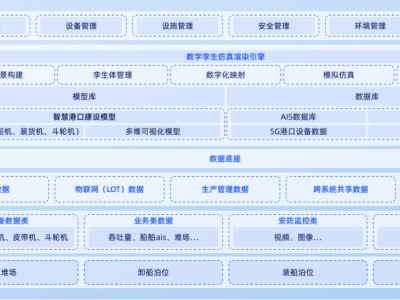

“1+4”产品体系着眼于前沿技术和未来战略需求,重点布局人形机器人,并带动医疗健康、协作、特种、物流四类机器人的发展。“双百工程”则致力于推出百种创新产品和百个应用场景,以满足医疗、制造、建筑、商贸物流等多个领域的需求。

在政策扶持方面,北京设立了100亿元的机器人产业基金,支持创新团队孵化、技术成果转化和企业发展壮大。同时,北京还首创了机器人未定型创新产品首试首用奖励政策,推动创新产品的迭代升级。

在北京,机器人产业的发展离不开各区域的协同共振。海淀区、昌平区和经济技术开发区是北京机器人产业的重要布局区域,它们各自依托不同的产业基础和优势,共同推动机器人产业的发展。

海淀区聚焦具身智能核心技术的研发,重点发展医疗手术机器人等高端产品。昌平区则以成果转化和规模化生产为导向,重点发展骨科手术机器人等细分领域。经济技术开发区则致力于打造全产业链综合集聚区,形成了“1+6”产业体系,机器人产业链规模超过百亿。

在医疗健康机器人领域,北京拥有33个手术机器人获批上市,医疗机器人头部企业拥有的手术机器人注册证数量居全国首位。各区在机器人产业发展上也各有侧重,形成了差异化布局。

本届世界机器人大会上,观众不仅看到了机器人技术的最新成果,还见证了机器人从实验室走向市场的步伐。在“E-Town机器人消费节”上,全球首个具身智能机器人4S店成为一大亮点,为观众提供了丰富的消费体验。

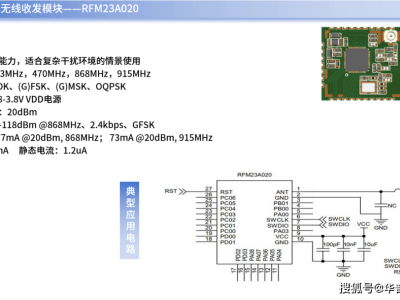

参展的机器人展品也从静态走向动态,展示了更加真实和立体的技术维度。越来越多的机器人能够在现场实现复杂任务的自主演示,包括实时感知、动态避障、抓取操作等,让观众深刻感受到技术正在走出实验室,走向实际应用。

北京在机器人产业的发展上取得了显著成效,不仅拥有数量众多的机器人骨干企业和创新产品,还在多个领域形成了特色鲜明的产业基础。未来,北京将继续加大支持力度,推动机器人产业的创新发展,为打造全球机器人产业高地贡献力量。