中国科学家在量子计算领域取得了突破性进展,成功构建出包含2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列。这一成就由中国科学技术大学的潘建伟和陆朝阳教授,以及上海量子科学研究中心和上海人工智能实验室的钟翰森研究员等合作完成。他们的研究成果已在国际学术期刊《物理评论快报》上发表。

中性原子体系因其出色的扩展性、高保真度量子门操作、高并行性和灵活的连接性,被视为量子计算和量子模拟的潜力平台。然而,传统的原子阵列重排方法面临着时间复杂度增加、原子丢失和计算速度受限等问题,导致阵列规模难以突破几百个原子的限制。为了克服这一挑战,研究团队引入了人工智能技术。

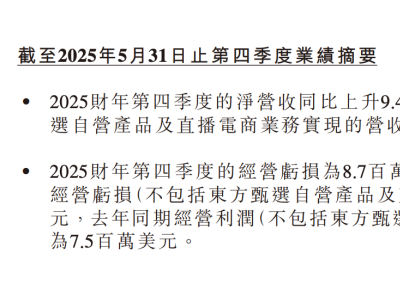

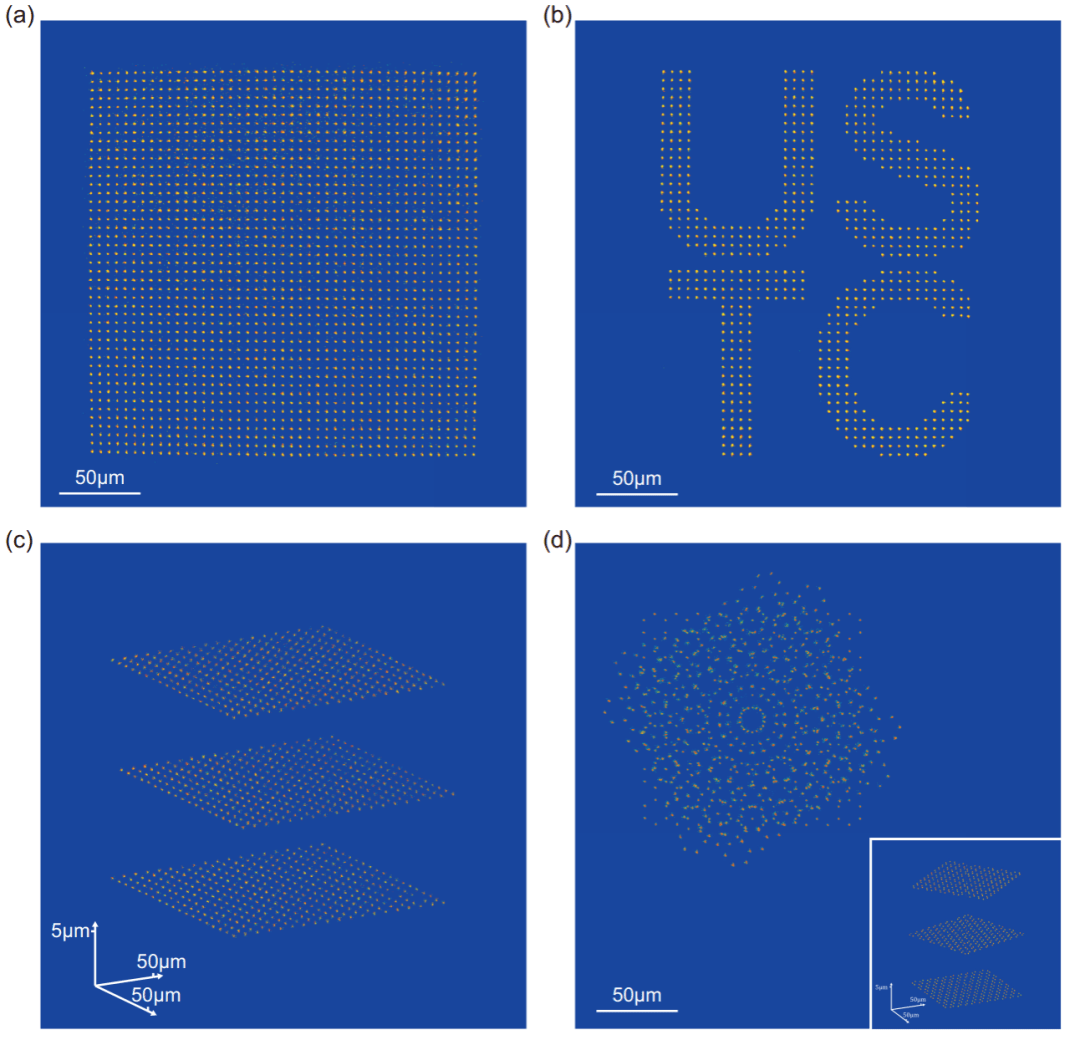

研究团队利用人工智能技术,实时控制高速空间光调制器进行动态刷新,从而精确控制光镊阵列的位置和相位,实现了所有原子的同步移动。这一创新方法不仅显著提高了重排效率,还保持了原子阵列的完整性。实验结果显示,他们能够在60毫秒内构建出包含2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列,这一规模刷新了世界纪录。

在实验中,研究团队还展示了二维和三维原子阵列的任意构型重排能力。随着原子阵列规模的增大,该重排方法的耗时保持不变,预示着未来可应用于更大规模的原子阵列重排。该系统的单比特门保真度达到了99.97%,双比特门保真度为99.5%,探测保真度为99.92%,这些指标已与国际最高水平持平。

审稿人对这一研究工作给予了高度评价,认为它不仅创造了新的原子阵列规模纪录,还标志着原子相关量子物理领域在计算效率和实验可行性方面取得了重大飞跃。这一创新方法具有明确且实用的优势,对原子阵列实验这一庞大且不断发展的研究领域将产生重要吸引力。

此次突破不仅为大规模中性原子量子计算奠定了关键技术基础,还为构建基于中性原子阵列的容错通用量子计算机提供了可能。这一成就彰显了中国科学家在量子计算领域的创新能力和国际竞争力。