近日,一场由徕芬创始人叶洪新与前员工潘坚及其弟弟楼斌引发的公开争执,吸引了众多网友的关注。争执的起因是楼斌运营的自媒体发布了一期对比测试视频,质疑徕芬剃须刀的性能不及飞科。这一内容迅速触动了叶洪新的敏感神经,他认为这种评测背后隐藏着不正当的商业动机。

叶洪新在社交媒体上回应,指责楼斌的哥哥潘坚,这位前徕芬员工不仅收取了巨额离职金,还持续通过打击徕芬来获取利益。叶洪新还爆料称,潘坚曾勾结公司内部员工,以零成本的内容合作向公司索要高达50万元的费用,被发现后才终止了合作。面对这些指责,潘坚坚决否认,并表示自己离职时获得的500万元是基于叶洪新承诺的股份价值,而非无端索取。他还强调,此次与飞科的合作是基于对飞科技术沉淀的认可。

这场“口水仗”在持续两天后突然平息。8月18日,叶洪新删除了相关帖子,并发文表示“翻篇”,潘坚和楼斌也相继发文,表示愿意结束风波,回归产品本身。尽管舆论纷争告一段落,但徕芬内部的深层次矛盾已然显现。

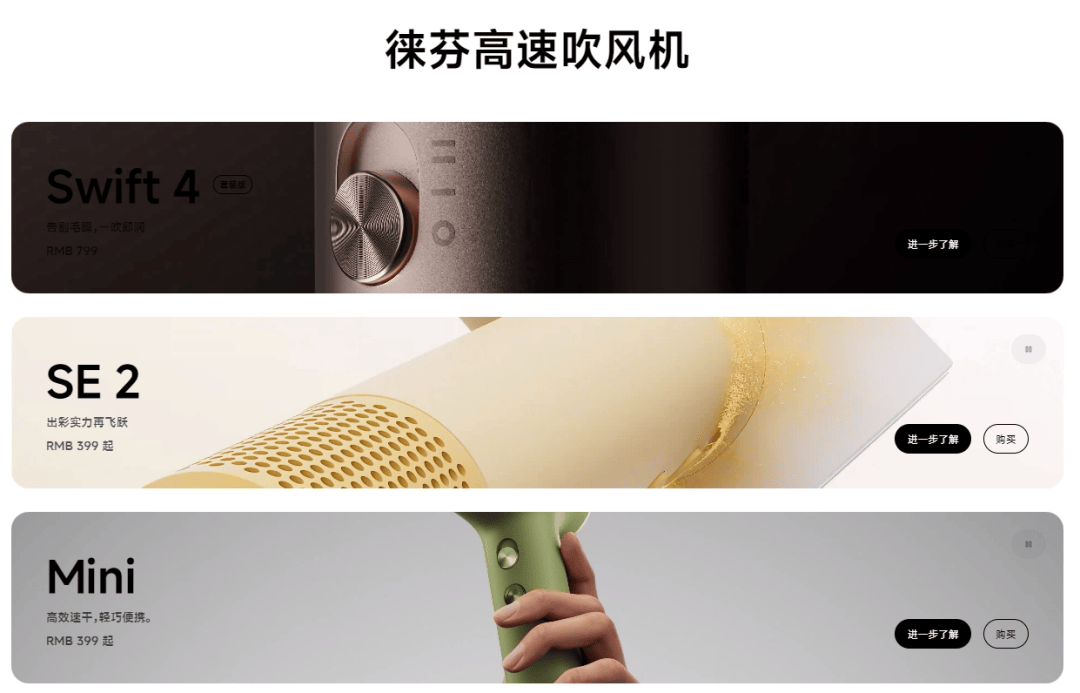

徕芬的创始人叶洪新,一个从未上过大学的创业者,从17岁起便在工厂打工,历经多次创业失败后,于2018年创立了徕芬。他瞄准了英国品牌戴森在国内市场推出的高速吹风机风口,以“戴森平替”的定位,推出了价格仅为戴森五分之一的高速吹风机,迅速在市场上站稳脚跟。通过精准的内容营销和社交电商的推广,徕芬高速吹风机在短时间内成为爆款,销售额激增。

然而,随着市场的不断变化,徕芬也面临着新的挑战。一方面,“戴森平替”的标签正在遭受更低价位产品的冲击;另一方面,徕芬在多元化发展上也遇到了瓶颈。电动牙刷产品线并未如预期般带来盈利,反而陷入了亏损的泥潭。而电动剃须刀业务,尽管被寄予厚望,但在推出后也引发了诸多争议,包括与松下产品的相似性讨论。

徕芬的困境,也折射出中国小家电行业的整体困境。尽管近年来,一些国货新品牌如小熊电器、科沃斯、添可等迅速崛起,但国内尚未出现能够与飞利浦、戴森等国际品牌抗衡的小家电巨头。小家电行业市场规模有限,品类高度碎片化,技术壁垒不高,同质化现象严重,这些因素都制约了小家电企业的发展。

在研发方面,国内小家电企业的投入普遍不高。传统品牌如飞科电器、苏泊尔等,在研发上的投入占比仅为营收的百分之二左右。而新品牌在研发上的投入相对较高,但仍难以支撑起“消费+科技”的概念。整体来看,国内小家电企业尚需加大研发力度,提升产品竞争力,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。