在浩瀚的宇宙中,太阳作为太阳系的中心,始终对人类产生着深远的影响。为了更好地理解这位“近邻”,中国于2021年10月14日成功发射了首颗太阳探测科学技术试验卫星——“羲和号”。

“羲和号”的命名源自中国上古神话中的太阳女神羲和,她不仅是太阳的母亲,也是制定时历的女神。这个名字不仅蕴含了对古老文化的传承,更象征着中华民族勇于探索未知的精神。卫星运行在距离地面517公里的太阳同步轨道上,以平均每95分钟绕地球一圈的速度,捕捉着太阳的微妙变化。

回顾“羲和号”的研制历程,这是一项时间紧迫且充满挑战的任务。从2015年中国航天科技集团有限公司第八研究院研发的“双超”卫星平台为太阳空间观测提供机会,到2016年中国科学院院士方成提出并参与研制我国首颗太阳空间观测卫星,再到2018年项目通过立项评审,整个过程仅仅用了几年时间。在这段期间,南京大学天文与空间科学学院、上海航天技术研究院以及中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等多家单位紧密合作,共同攻克了一个又一个技术难关。

在“羲和号”发射前夕,一场网络征名活动吸引了万余份方案,最终中国科学技术大学大学生吴易积提出的“羲和”之名脱颖而出。吴易积表示,以日母之名探索太阳,既是对文化的传承,也是向世人展现中华民族勇于探索的精神。

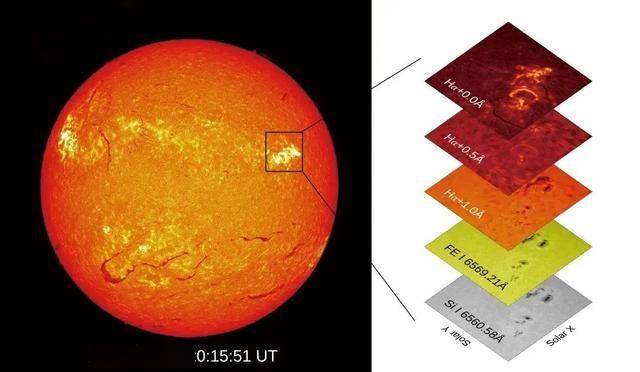

“羲和号”的成功发射,标志着中国正式步入了“探日”时代。与以往国际上的太阳探测卫星不同,“羲和号”首次对太阳Hα谱线进行了空间观测。Hα谱线就像一把钥匙,能够揭示太阳光球层和色球层的信息,通过它,科学家们可以获取太阳不同高度处的图像,就像是给太阳大气做了一次CT扫描。“羲和号”还开创了多个国际首次,包括“双超”卫星平台技术在轨验证、空间太阳Hα波段光谱扫描成像等。

自发射以来,“羲和号”的观测数据已经接入了国家空间天气监测预警中心,并实现了业务级应用。目前,已有来自美、德、英、日等15个国家的科研团队下载并使用了这些数据。基于这些数据,国内外科研团队已经在一流学术期刊上发表了60余篇研究论文,取得了丰硕的研究成果。例如,科学家们利用“羲和号”的数据精确绘制出了国际首个太阳大气自转的三维图像,首次在临近Fe I谱线中观测到了罕见的白光耀斑等。

“羲和号”的发射不仅是中国航天史上的一个重要里程碑,更是人类对太阳探索历程中的一个重要节点。它让我们对这位“近邻”有了更深入的了解,也为未来的太阳探测任务奠定了坚实的基础。虽然“羲和号”的设计寿命是3年,但预计它还可以继续工作到2027年,为人类的太阳探索事业继续贡献力量。