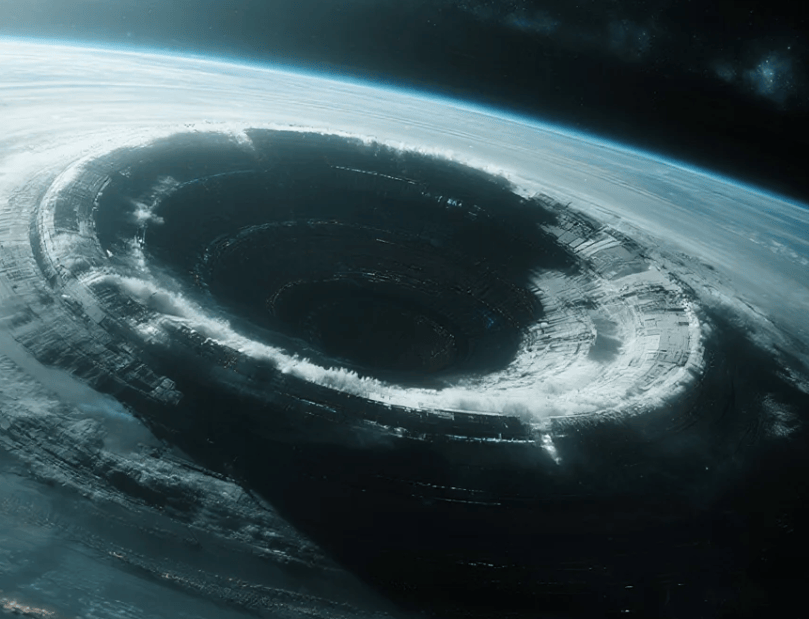

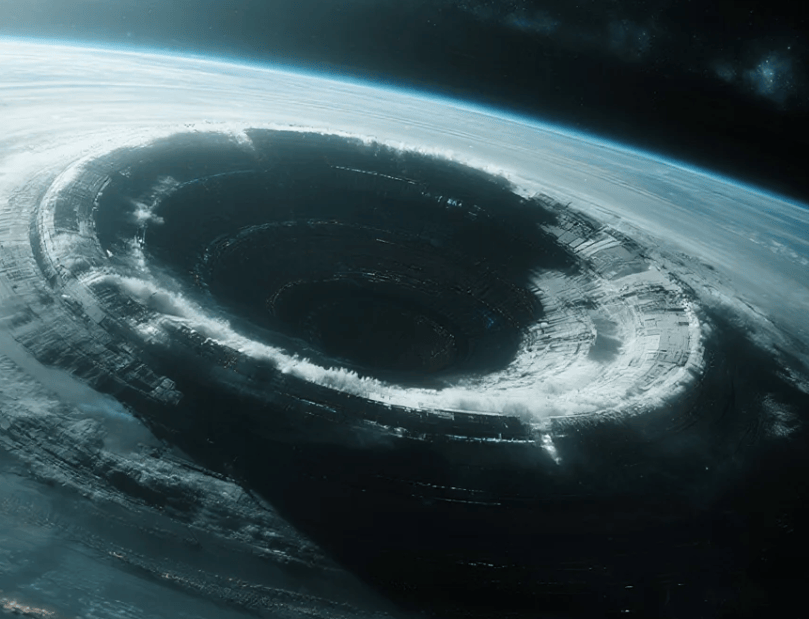

宇宙深处隐藏着无数未解之谜,其中最引人注目的当属宇宙微波背景辐射中的"冷斑"。这个温度显著低于周边区域的异常结构,自发现以来便成为天文学界的核心议题。科学家们通过十余年的持续观测与研究,终于在普朗克卫星最新数据中找到了关键线索,揭示出这一神秘现象与超大型空洞结构的深层关联。

2004年,美国宇航局的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)在绘制宇宙微波背景图时,首次捕捉到这个温度异常区域。这个跨度达18亿光年的巨大结构,其物质密度比标准宇宙模型预测值低20%,犹如宇宙中突然出现的"低温陷阱"。2013年欧洲航天局的普朗克卫星证实了这一发现,其精度更高的观测数据进一步确认了冷斑的异常性质,却也加深了理论解释的困境——现有宇宙学模型无法合理解释这种大规模温度偏差的形成机制。

早期研究曾提出"超级空洞"假说,认为该区域星系稀疏导致光线能量损耗。但后续光谱分析显示,冷斑实际由多个小型空洞组成,其规模不足以引发观测到的红移效应。这种矛盾促使科学家转向更激进的解释:有学者推测冷斑可能是其他宇宙与本宇宙碰撞的遗迹,这种多元宇宙理论虽具吸引力,却始终缺乏实证支持。

最新突破来自普朗克卫星的深度数据分析。研究团队发现,冷斑形成与一种名为"超空洞"的巨型结构密切相关。这种直径超过10亿光年的宇宙空洞,其物质密度仅为正常区域的30%。当宇宙微波背景辐射穿越这片物质稀疏区时,引力透镜效应导致光线能量衰减,最终在观测中呈现为低温区域。这种解释不仅符合广义相对论预言,也与ΛCDM宇宙模型中的大尺度结构形成理论相契合。

尽管超空洞理论为冷斑之谜提供了合理解释,但新问题随之而来:这种规模异常的空洞如何在早期宇宙中形成?其空间分布是否暗示着更深层的宇宙学原理?目前,科学家正通过数值模拟重构宇宙演化历程,试图揭示超空洞形成的初始条件。有研究指出,原初密度涨落的特殊模式或暗能量分布的局部异常,都可能是促成超空洞的关键因素。

这项发现不仅深化了人类对宇宙大尺度结构的认知,更凸显出观测技术进步对理论突破的推动作用。随着下一代空间望远镜和射电阵列的部署,科学家有望获取更精确的宇宙微波背景数据,或许终将揭开冷斑背后更基本的物理规律。在这场探索宇宙终极真相的征程中,每个异常现象都可能是打开新物理图景的钥匙。