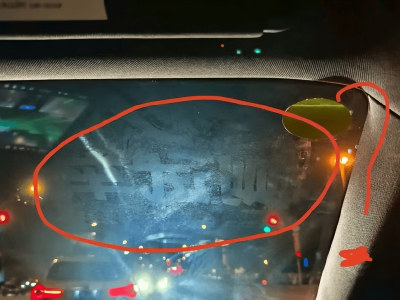

近日,小米YU7车型因玻璃静电贴痕迹问题陷入舆论漩涡。多位新提车车主发现,车辆前后挡风玻璃上残留着“测试车”字样的静电贴痕迹,这一现象迅速引发消费者对车辆身份的质疑——是否购买到了被过度使用的测试车辆。

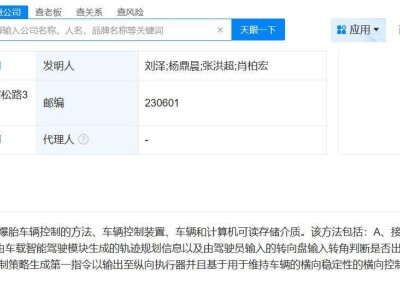

针对争议,小米汽车副总裁李肖爽通过社交媒体公开致歉,解释称痕迹源于工厂下线车辆静态评审环节中检验员的临时标记。他强调该静电贴为隐形材质,残留痕迹可通过湿毛巾擦拭清除。然而,这番解释未能平息网络质疑,部分网友戏称“下次会擦得更干净”,更有汽车行业人士指出,静电贴短期粘贴不会留下明显痕迹,质疑车辆实际用途与官方说明存在出入。

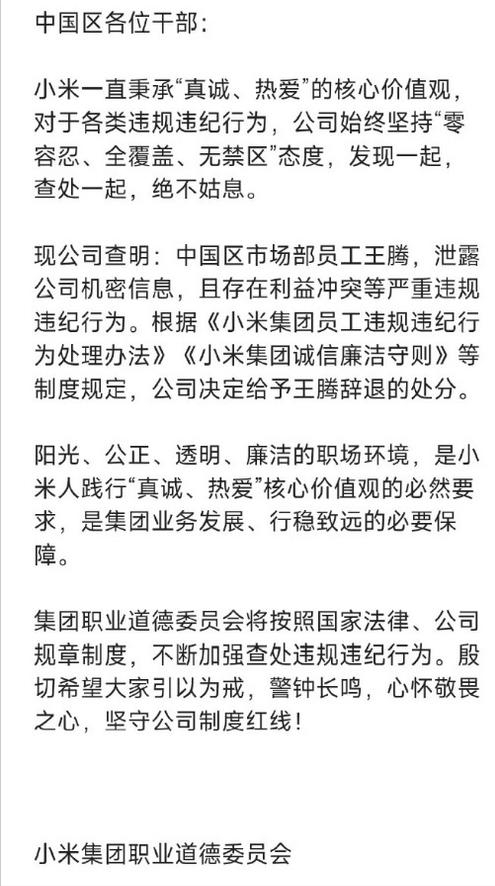

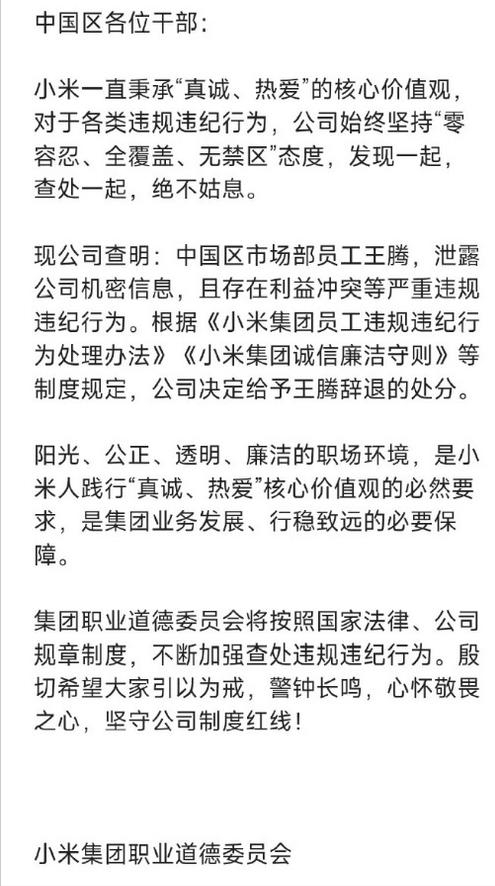

事件发酵恰逢小米管理层人事变动。原红米总经理王腾因泄密问题被解职的新闻,意外分流了部分舆论关注。但测试车争议仍持续发酵,有博主从质检流程角度分析,认为若确系测试车流入市场,将打破汽车行业百年来的质量管控惯例。

这场风波折射出小米汽车作为跨界新军的成长阵痛。自今年6月首款SUV车型YU7上市以来,小米凭借28万小时订单的惊人数据,在汽车市场掀起“青春风暴”。但快速扩张背后,产能瓶颈与交付压力逐渐显现。北京亦庄二期工厂虽将年产能提升至30万辆,雷军亲自督战“交付攻坚小组”,仍难满足市场需求。

数据显示,小米SU7车型累计订单突破40万,但消费者平均需等待58周才能提车。即便工厂实行三班制生产,周产能冲至2万辆,主力车型周交付量仍跌至247辆。漫长的等待导致退订率飙升,60%的潜在用户在三个月后转向其他品牌,极氪、智界等竞品通过“优先提车”政策加速收割市场。

交付困境正引发连锁反应。小米销售人员收入结构中,50%的提成需在车辆交付后发放,导致8月以来销售离职率攀升至行业警戒线,部分门店出现“一人多岗”现象。为降低供应链风险,小米要求准车主提前支付尾款,此举被质疑将经营压力转嫁给消费者,进一步激化矛盾。

雷军2021年宣布“赌上二十年声誉”进军汽车领域时,或许未料到会遭遇如此密集的舆论挑战。从“车规级纸巾盒”争议到交通事故风波,这位以营销见长的企业家,正经历个人形象与品牌声誉的双重考验。今年全国人大会议期间,他呼吁对AI技术衍生问题进行立法,侧面反映出企业对网络舆论环境的担忧。

作为缺乏造车积淀的新势力,小米在供应链协同、质量管控、产能爬坡等方面仍需积累经验。当互联网思维的激进扩张遭遇传统制造业的客观规律,这家年轻车企正站在品牌信誉与市场扩张的十字路口。消费者不会无限度等待企业成熟,如何平衡发展速度与质量底线,将成为雷军团队必须破解的难题。