近日,中国宣布将实施一项备受全球瞩目的太空任务——通过动能撞击技术改变小行星轨道。这一计划不仅展现了我国在航天领域的创新能力,更被国际科学界视为人类应对宇宙威胁的重要突破。该任务的核心目标是通过精确撞击,验证防御小行星撞击地球的技术可行性,为全球行星安全提供关键数据。

太阳系中散布着数十亿颗小行星,其中直径超过1公里的潜在危险天体多达1.8万颗。这些“宇宙流浪者”每月都有数十次与地球擦肩而过,绝大多数在穿越大气层时因摩擦燃烧殆尽,形成流星现象。但直径超过140米的较大天体若撞击地球,其能量相当于千枚核弹同时爆炸,可能引发区域性灾难;若撞击体直径超过1公里,则可能导致全球性生态崩溃。

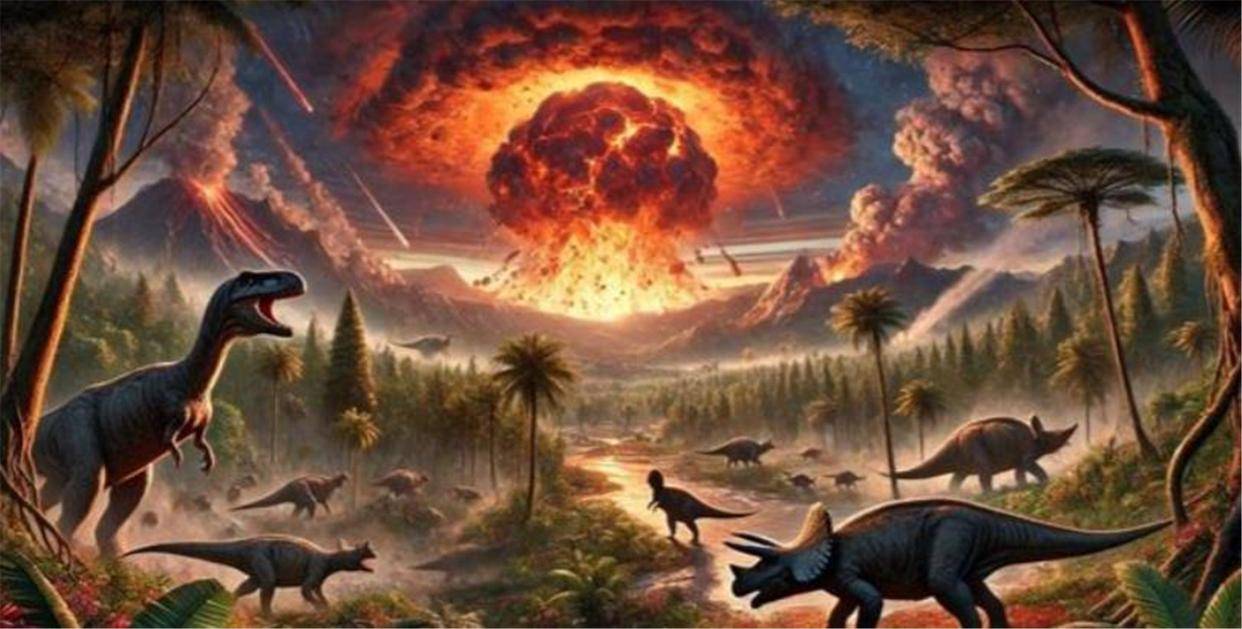

历史教训尤为惨痛。6500万年前,一颗直径约10公里的小行星撞击现今墨西哥尤卡坦半岛,释放能量相当于95万亿吨TNT炸药,是广岛原子弹的60亿倍。爆炸引发的尘埃云遮蔽阳光长达数年,导致全球气温骤降15-20℃,植物光合作用停滞,食物链从底层开始崩溃。这场灾难导致包括非鸟类恐龙在内的75%物种灭绝,成为地球五次大灭绝事件中最具标志性的一次。

当代威胁同样不容忽视。2013年,一颗直径约20米的陨石在俄罗斯车里雅宾斯克上空爆炸,释放能量相当于30颗广岛原子弹,造成1500余人受伤。科学家测算,直径140米以上的小行星撞击概率约为每2万年一次,而直径1公里以上的撞击事件平均每50万年发生一次。尽管概率看似低,但一旦发生,其后果将远超人类现有应对能力。

面对潜在威胁,国际科学界提出多种防御方案:核爆摧毁可能产生碎片雨风险,激光汽化需要极高能量,引力牵引则需长期部署。相比之下,动能撞击技术因其成熟性和可控性成为首选。该技术通过高速航天器撞击改变天体轨道,2022年NASA的DART任务已成功将目标小行星轨道周期缩短32分钟,验证了技术可行性。

中国此次任务采用“双星协同”模式:首先发射监测卫星,精确测定目标小行星的轨道、形状和自转参数;随后发射撞击器,以每秒数公里的速度实施精准打击。实验目标是将小行星轨道偏移3-5厘米,这个看似微小的改变在宇宙尺度上意义重大——经过数亿公里运行后,轨道偏差将放大至数十万公里,足以使危险天体与地球擦肩而过。

任务团队对目标选择极为谨慎,经过数百次模拟计算,确保撞击不会改变小行星原有轨道类别。此次实验属于技术验证阶段,并非针对现实威胁。中国航天局表示,该任务旨在掌握关键防御技术,建立完整的行星防御体系,为未来可能面临的危机提供解决方案。

国际科学界对此高度评价。欧洲空间局行星防御办公室主任认为,中国方案“为全球防御网络提供了新维度”;麻省理工学院专家指出,双星协同模式“显著提升了任务成功率”。目前,中美欧已建立行星防御信息共享机制,中国任务数据将纳入全球风险评估系统。

这项任务不仅体现科技实力,更彰显大国担当。小行星撞击是全人类共同挑战,需要国际协作应对。中国通过实际行动推动技术共享,为构建人类命运共同体提供太空维度实践。当撞击器精准命中小行星的那一刻,人类在守护地球的征程上将迈出关键一步,这既是科技突破,更是文明进步的象征。