“物理学不会过时,它是支撑国家战略技术发展的基石。”中国科学院上海技术物理研究所研究员陆卫常这样强调。作为我国红外物理基础研究领域的知名专家,他三十余载深耕红外物理与半导体光电子学,带领团队突破技术封锁,实现了我国空间红外探测技术的自主创新发展。

1983年,怀揣对物理的热爱,陆卫考入中国科学院上海技术物理研究所,成为著名物理学家沈学础院士的研究生。彼时,国际物理学界普遍弥漫着“黄金时代已逝”的悲观情绪,但陆卫却坚信,物理学作为基础学科,其价值在于为其他领域提供理论支撑。这种信念贯穿了他的科研生涯——从最底层的物理原理出发,解决国家重大需求中的技术难题。

博士毕业后,陆卫赴德国布仑瑞克技术大学深造。临行前,他向导师承诺:“学成必归。”在德期间,他争分夺秒开展研究,周末和节假日也常泡在实验室。这份执着换来了重要成果:他在《物理评论快报》上发表论文,首次通过光谱学实验验证了诺贝尔物理学奖成果“霍尔丹猜想”。1991年,他如期回国,投身于我国空间红外探测技术的攻关。

“回国后才发现,这里的科研条件几乎是为年轻人量身打造的。”陆卫回忆道,“那种当家作主的感觉,让我更坚定了为祖国科研奉献的决心。”他将研究重点锁定在我国空间红外探测的核心瓶颈——如何让卫星的“眼睛”看得更清、更准。

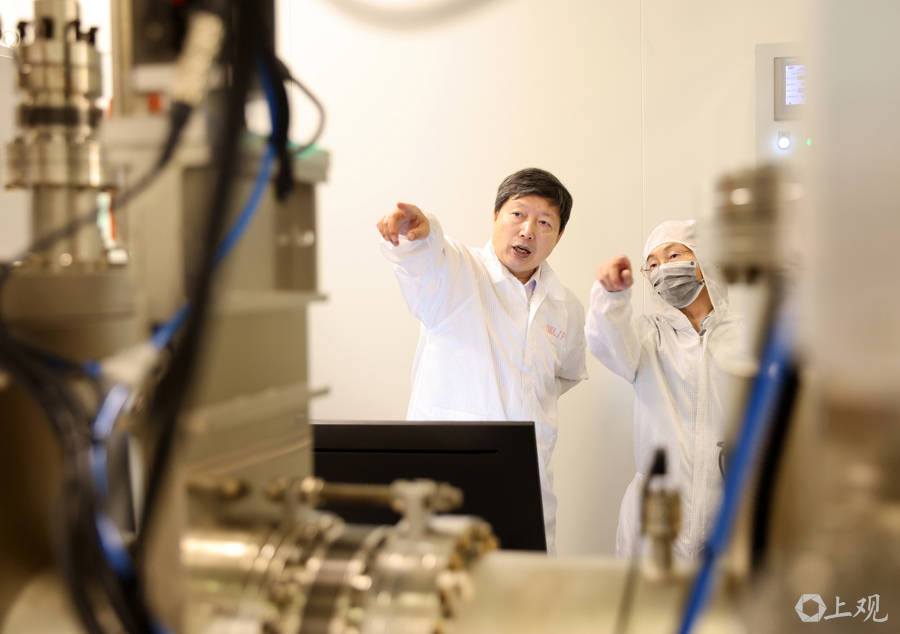

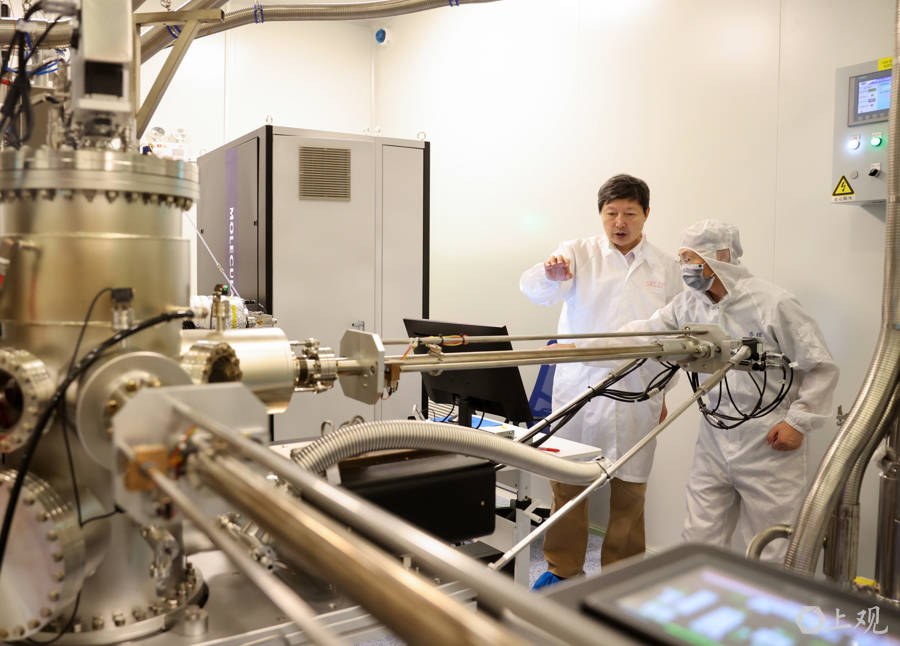

高水平空间红外探测技术是航天领域的核心能力,也是西方长期封锁的关键领域。陆卫深知,单纯模仿无法突破,必须从物理原理层面实现创新。他带领团队经过多年攻关,完成了两次关键技术跨越。

第一次跨越针对“暗电流”问题。在完全黑暗的环境中,传感器因材料内部电子热运动会产生虚假信号,如同老电视的“雪花点”,会淹没真实信号。陆卫从半导体界面电子态出发,提出“电子局域化操控”理论,发展出第四类跃迁探测模式,成功研制出量子阱长波红外焦平面器件。五年前,该器件搭载于我国新技术试验卫星G星,标志着我国高性能量子结构红外探测器在航天领域的首次应用。

解决了“看得清”的问题后,新的挑战接踵而至——如何从图像中分辨物体成分?陆卫以“真人和蜡像”为例:“远看难以区分,但光谱就像指纹,具有唯一性。”为此,他引入“光电临界耦合模式”,突破了量子阱探测器峰值探测率提升与暗电流抑制的矛盾,带领团队研制出单片集成56光谱通道的新型红外焦平面器件。这一成果的光谱通道数是美国同类器件的十倍以上,应用于遥感三十七号卫星后,被用户评价为“开创性突破”。

“科研要为国家所用。”这是陆卫常挂在嘴边的话,也是他培养团队的理念。他继承了恩师沈学础院士的传统——坚持原创性研究,鼓励学生自主探索。他的学生、研究员翁钱春回忆:“老师常说,‘有组织的科研’要定好大方向,但具体路径要靠年轻人自己闯。”

陆卫的办公室门永远敞开。这个细节背后,是他对学生的信任:“敲门需要勇气,当有形的门开了,学生心中的门也会打开。”如今,他带领的团队已成为我国空间红外遥感与探测领域的有组织基础研究典范,用原始创新策源力推动着技术范式的更迭。