南京邮电大学柔性电子全国重点实验室近日取得重大突破——黄维院士团队与辛颢教授课题组通过溶液法成功制备出大面积“铜锌锡硫硒”柔性光伏薄膜,经国际权威机构认证,其光电转化效率达10.1%,相关成果已发表于国际顶级期刊《自然·能源》。这一发现为无机化合物在柔性光伏领域的应用开辟了新路径,标志着低成本、高稳定性的柔性光伏材料产业化迈出关键一步。

当前光伏材料研发聚焦于“柔性化”与“轻量化”,但主流技术路线均存在明显短板。第一代晶体硅材料虽效率高,却因质地坚硬难以应用于可穿戴设备;第二代钙钛矿材料虽易制成薄膜,但稳定性不足;而传统第二代“铜铟镓硒”材料则受制于铟、镓元素的高成本及薄膜良品率低的问题。研究团队另辟蹊径,将目光投向“铜锌锡硫硒”这一新型无机化合物体系。

2021年,辛颢团队首次采用溶液法替代传统真空法,成功制备出0.1平方厘米的“铜锌锡硫硒”薄膜,光电转化效率达13%。然而,国际光伏领域普遍认为,组件面积需超过10平方厘米才具备实际应用价值。随着薄膜尺寸放大,团队发现溶液法制备过程中,薄膜表面过早形成致密结晶层,阻碍了硒元素向内部渗透,导致大面积组件效率骤降。

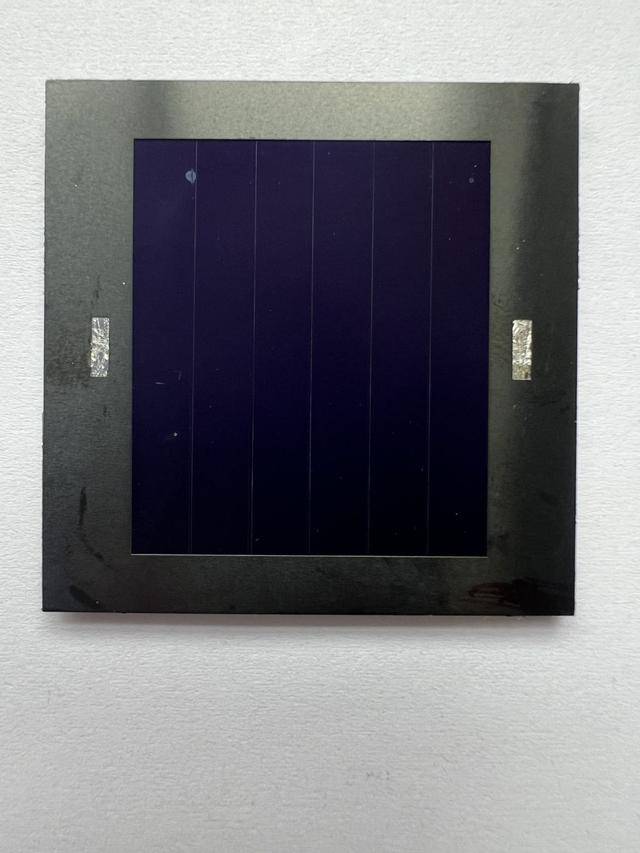

针对这一技术瓶颈,研究团队通过反复实验优化溶液“配方”,精准调控薄膜孔隙率,构建出疏松多孔的微观结构。这一改进使硒元素得以充分渗透,显著提升了薄膜均匀性与表面平整度。最终,团队成功制备出有效面积达10.48平方厘米的光伏组件,其光电转化效率稳定在10.1%,并被国际《太阳能电池效率表》正式收录。

黄维院士指出,该技术路线的核心优势在于原料成本低廉且无毒环保。铜、锌、锡、硫、硒等元素储量丰富,制备过程无需使用贵金属,大幅降低了材料成本。此次突破不仅验证了溶液法制备无机柔性光伏材料的可行性,更为其规模化生产奠定了技术基础。研究团队表示,下一步将聚焦于提升组件稳定性与效率,推动这一创新技术从实验室走向产业化。