新能源汽车市场正迎来一位强劲的新入局者——小米汽车。凭借持续攀升的交付量与不断优化的市场表现,这家科技巨头在汽车领域迅速站稳脚跟。最新数据显示,2025年10月,小米汽车单月交付量突破4万辆大关,连续两个月保持这一高位水平,不仅巩固了其在新能源市场的地位,更推动集团股价持续上扬。这一成绩的取得,既源于消费者对品牌的高度信任,也得益于供应链管理与生产效率的双重突破。

从全年目标完成度来看,小米汽车的表现同样亮眼。根据第三方平台易车统计与花旗银行报告,截至10月底,其累计交付量已超30.8万辆,完成全年35万辆目标的88%。若维持当前每周超1万辆的交付速度,全年出货量有望冲击40万辆,跻身国内新能源车企第一梯队。这一增长的核心驱动力,正是其明星车型YU7的爆发式表现——上市仅18小时便斩获24万辆锁单量,成为销量攀升的“发动机”。与此同时,财务数据也印证了市场的积极反馈:2025年第二季度,汽车业务营收达213亿元,占创新业务总收入的96.7%,毛利率攀升至26.4%,较特斯拉同期高出9.2个百分点。尽管该季度仍有3亿元亏损,但较去年同期的18亿元已大幅收窄,业内普遍预期下半年将实现单季度盈利。

技术积累与用户体验的深度融合,是小米汽车脱颖而出的关键。一方面,依托小米生态链的品牌势能,其汽车产品天然具备高市场认知度;另一方面,持续加码的智能科技投入,尤其是AI技术在驾驶辅助与座舱交互中的应用,显著提升了产品竞争力。例如,YU7系列通过优化算法与硬件协同,将锁单后交付周期大幅缩短,而全国门店数量的快速扩张(10月新增22家,总数达424家)与服务网点覆盖(235家服务点覆盖140城),则进一步强化了用户触达与售后保障。这种“技术+服务”的双轮驱动模式,正成为小米汽车构建长期优势的基石。

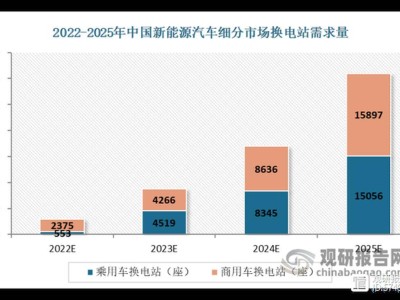

市场竞争的加剧并未削弱小米汽车的扩张步伐。中商情报网数据显示,其10月交付量不仅连续突破4万辆,更在产能利用率与订单转化率上领先行业。面对新能源汽车市场渗透率持续提升的机遇,小米汽车正将战略重心从产能扩张转向用户体验深化——从智能驾驶算法的迭代到电池续航能力的提升,从定制化服务的推出到售后网络的完善,每一步都瞄准消费者核心需求。这种以用户为中心的打法,配合其高效的生产体系,已让小米汽车成为市场中不可忽视的“黑马”。

随着行业进入技术比拼与生态竞争的新阶段,小米汽车的挑战才刚刚开始。自动驾驶技术的研发进度、智能座舱的交互体验、供应链的稳定性,以及如何平衡规模扩张与成本控制,都将决定其能否在激烈的市场中持续领跑。这家科技巨头能否将手机领域的成功经验复制到汽车赛道?答案或许藏在每一次技术突破与用户反馈的细节之中。