近期,智能驾驶领域的营销热潮与消费者实际体验之间的巨大鸿沟,引发了社会的广泛关注。在凤凰“K说联盟”举办的一场专题直播中,有专家提议,自动驾驶车辆应当像传统驾驶者一样,通过严格的“驾照考试”,以确保安全。

新能源车企在发布会上往往以顶配车型展示智能驾驶的先进能力,诸如“全场景智驾”、“零接管”以及“比人类更安全”等宣传语层出不穷。然而,当消费者购买配置较低的车型时,却发现所谓的智能驾驶功能大打折扣,几乎成了营销噱头的牺牲品。以小米SU7为例,其标准版与Max版在智能驾驶配置上差异显著,标准版仅配备纯视觉方案,缺乏激光雷达等关键硬件,导致在复杂驾驶环境中识别能力大幅下降,安全隐患突出。

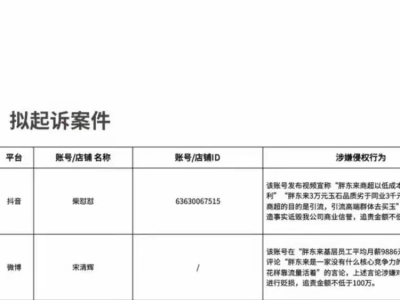

车企的营销策略不仅限于高配演示、低配缩水,更涉及误导性宣传。部分车企高管在公开场合声称其车辆已实现高度自动驾驶,甚至亲自示范“解放双手”驾驶,然而现实是,当前市场上的智能驾驶功能最高仅达到L2级别,仍需驾驶员全程监控。这种夸大宣传,导致消费者对智能驾驶的实际能力产生误解,进而在驾驶过程中放松警惕,增加了事故风险。

除了误导性宣传,车企在信息披露上的选择性也令人担忧。例如,小米SU7在发布会上大肆宣传其AEB功能,然而在实际事故中,该功能并未能有效识别并避让施工障碍物,导致悲剧发生。事后,小米才承认AEB系统对锥桶、水马等常见施工障碍物无效。这种选择性信息披露,无疑是对消费者生命安全的漠视。

更值得注意的是,智能驾驶系统的技术缺陷也是不容忽视的问题。凤凰“K说联盟”的专家指出,当前大多数车企的智驾系统在发出接管请求到执行最小风险策略的时长上未能达到国家标准和国际标准要求的10秒以上。这意味着,在紧急情况下,驾驶员可能无法有足够的时间做出反应,从而增加了事故的风险。

面对智能驾驶领域的种种问题,专家呼吁,应通过法律法规强制要求自动驾驶系统在极端场景下必须执行特定的安全操作。同时,推动交通法规体系的变革,以适应智能驾驶技术的发展。还应加强社会安全教育,将辅助驾驶应急处置纳入驾考范畴,提高驾驶员对智能驾驶系统的认知和理解。

对于车企而言,应摒弃夸大其词的营销手段,回归技术本质,以消费者生命安全为首要考量。智能驾驶技术的发展应以安全为前提,而不是为了追求营销效果而牺牲安全。在这个智能驾驶技术日新月异的时代,我们更应保持清醒的头脑,认识到安全永远是技术发展不可逾越的红线。