在探索可再生能源的征途中,光催化水分解制氢技术被视为连接太阳能与化学能的重要桥梁,对于减轻对化石燃料的依赖及改善环境质量具有深远意义。近日,中国科学院金属研究所传来了一项突破性进展。

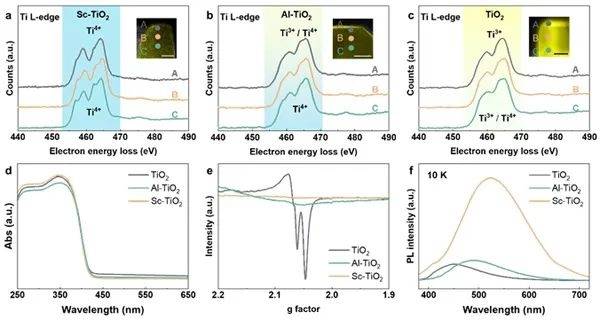

研究团队巧妙地利用稀土元素钪,对传统的光催化材料二氧化钛进行了革新设计,开辟了一条高效制氢的新路径。他们通过精心策划的“元素替代”与“结构优化”策略,成功地在二氧化钛中引入了钪元素,这一创新举措不仅显著改善了材料的性能,还极大地提升了光催化制氢的效率。

传统的太阳能制氢方法主要包括发电后电解水和直接光解水两种。尽管二氧化钛被誉为“光催化材料之星”,但其内部被激活的电子与空穴容易重新结合,加之高温制备过程中容易形成的原子级缺陷,严重制约了其制氢效率的提升。

为了克服这些挑战,科研团队选择了稀土元素钪作为“秘密武器”。钪的离子半径与钛相近,能够巧妙地中和氧空位引起的电荷失衡,并且有能力重新排列晶体中的原子结构。当团队在二氧化钛中引入5%的钪原子后,奇迹般地制备出了具有特定晶面组合的金红石相二氧化钛。这种新材料内部形成了类似“电荷高速公路”的结构,以及强大的电场,从而极大地提高了光生电荷的分离效率。

实验结果显示,经过改造的半导体光催化材料在性能上实现了质的飞跃。光生电荷的分离效率提升了200多倍,量子利用率更是突破了30%的大关,产氢效率相较于改造前提高了惊人的15倍。这一成果不仅为光催化制氢技术的发展注入了新的活力,也为未来能源结构的转型升级提供了强有力的支撑。