一项可能颠覆宇宙学认知的新发现近日由中国科学院国家天文台揭晓。研究显示,宇宙中的暗能量并非如传统理论所设想的那样恒定不变,而是可能随时间发生变化。

长期以来,科学家们普遍认为,宇宙的构成中,仅有约5%为普通物质,约27%为暗物质,剩余的68%则是由暗能量占据。这种神秘的暗能量被认为是驱动宇宙加速膨胀的关键因素,然而,其真实性质一直是现代物理学中最大的谜团之一。

暗能量光谱巡天(DESI)项目,作为当前全球最重要的暗能量观测计划,汇聚了来自70多家科研机构和超过900名研究人员的智慧。该项目利用一台4米口径的光学望远镜,在主焦点上装备了5000个光纤定位“机器人”,通过高精度测量数千万个天体的红移,成功构建了迄今为止最大的宇宙三维地图,揭示了宇宙大尺度结构的精细面貌。

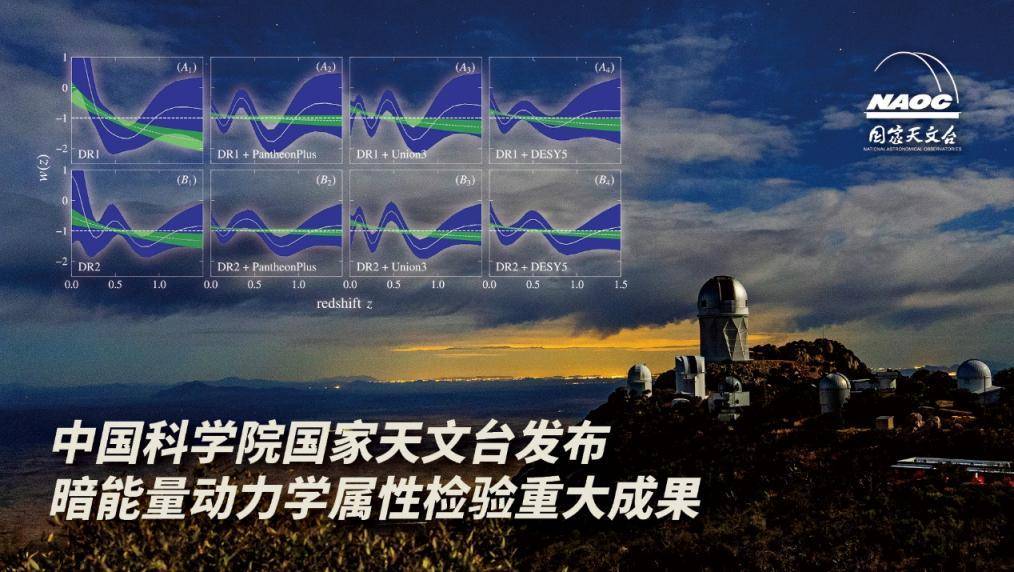

基于DESI项目收集的大量数据,科研人员对暗能量的物理属性进行了深入研究。国家天文台副台长赵公博研究员指出,尽管目前还无法直接解释暗能量的本质,但通过观测手段,科研团队已经发现暗能量的状态方程随着宇宙的演化而发生变化。这一发现是基于自主研发的分析方法,并结合了超新星和宇宙微波背景辐射的观测数据得出的,其信噪比超过了4个标准差水平。

赵公博进一步解释,这一研究成果意味着暗能量可能并非简单的恒定真空能量,而是具有更为复杂的演化行为。这一发现无疑对现有的宇宙学标准模型提出了挑战,也为未来的暗能量研究开辟了新的方向。