近期,中国汽车能效开发与检测认证专业联盟揭晓了首批纯电动乘用车能效分级测评的详细结果,共有12款市场热门车型接受了严格的“能效体检”。

提及能效分级,不少消费者会联想到家电产品上的能效标识。购买空调、冰箱时,能效等级清晰标注,让消费者能够迅速判断产品的能耗水平。那么,纯电动车领域引入能效分级,是否真的有必要呢?

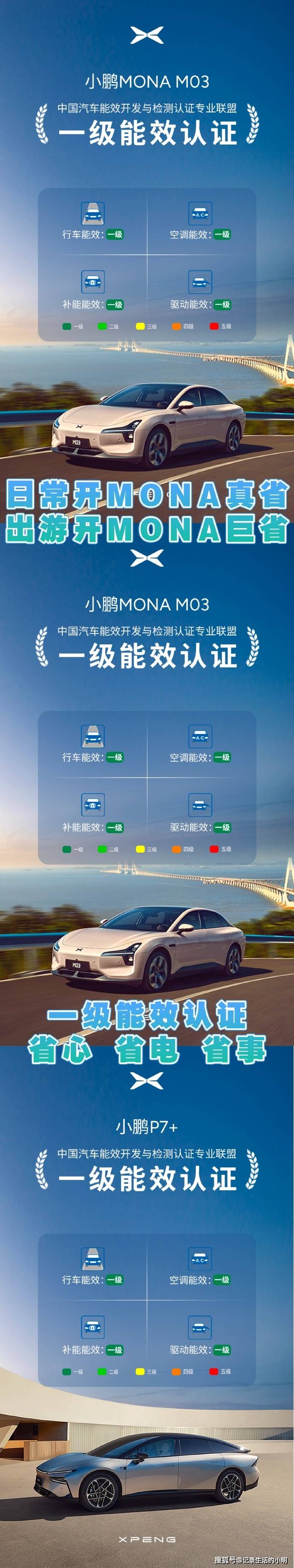

测评结果显示,8款自主品牌车型和3款合资品牌车型荣获“一级能效”称号。同时,部分车型在某些能效指标上获得了二级评价,例如丰田BZ3的空调、驱动、补能能效均为二级,极氪7X的驱动能效为二级,比亚迪秦L EV的补能能效为二级,而宝骏享境、大众ID.7、启源A07则在空调能效上被评为二级。

对于广大消费者而言,能效分级无疑为购车决策提供了新的视角。以往,车企多宣传续航里程和电池容量,但车辆的实际能耗情况、冬季空调对续航的影响、充电速度是否受限等细节,往往难以直观比较。能效分级的出现,就像一把精准的“能耗尺”,帮助消费者更清晰地了解车辆的真实能耗表现。

有车主分享,他们的车辆在日常市区通勤中电耗较低,长途行驶也能控制在合理范围内,家庭充电成本低,这些实际体验与能效分级中的指标高度吻合。

从行业层面来看,能效分级或将成为推动车企技术革新的重要力量。过去,一些品牌通过“堆大电池”来提升续航,但这导致车辆重量增加,成本上升。而能效分级则更加注重“每度电的利用效率”,鼓励车企采用800V高压平台、高效热管理系统、智驾能效协同等先进技术,实现长续航、低能耗。

这种变化促使车企将更多精力投入到优化三电系统、提升能量利用效率上,而非仅仅比拼电池参数,从而在一定程度上促进了技术的升级和进步。

当然,也有消费者对能效分级的全面性提出疑问。例如,测评指标是否涵盖了不同使用场景下的能耗差异,如冬季和夏季的空调能耗、高速和市区的电耗等,是否有更细致的划分。目前首批测评覆盖的车型相对较少,未来是否会扩展到更多车型,形成更加完善的体系,也是消费者关心的问题。

尽管存在这些疑问,但纯电动车能效分级无疑具有积极意义。它不仅为消费者提供了更加具体的购车参考,让“低能耗、高效率”不再只是宣传口号,而是有了可量化的标准;同时也对车企产生了引导作用,促使行业从简单的参数竞争转向更为精细化的技术比拼,推动整个产业链的优化升级。

然而,能效分级只是购车决策中的一个方面,消费者还需结合自身的实际需求,如续航要求、充电条件、预算等因素进行综合考量。随着新能源汽车市场的不断发展,能效分级体系若能持续完善,或许能够让消费者购车更加省心,也让行业竞争更加聚焦于核心技术的提升。