中国科学家在月球探索领域取得了突破性进展,他们通过分析嫦娥六号带回的月球背面样品,首次精确测量了月幔的水含量。这一发现不仅证实了月球背面月幔的异常干燥状态,还为理解月球的起源和演化提供了新的线索。

月幔,作为月球内部结构的一部分,位于月壳和月核之间,深度大约从月球表面以下60千米延伸至1000千米。水含量作为月幔的一个重要特征,对于揭示月球的诸多谜团至关重要,包括其形成过程、岩浆活动以及潜在的资源环境效应。

长期以来,学术界对于月幔是否富含水分一直存在争议。传统观点认为,月球是在约45亿年前由一颗火星大小的天体撞击地球后形成的,由于撞击产生的高温,月球理应极为贫水。然而,近二十年的研究不断提出新的证据,挑战了这一传统看法。

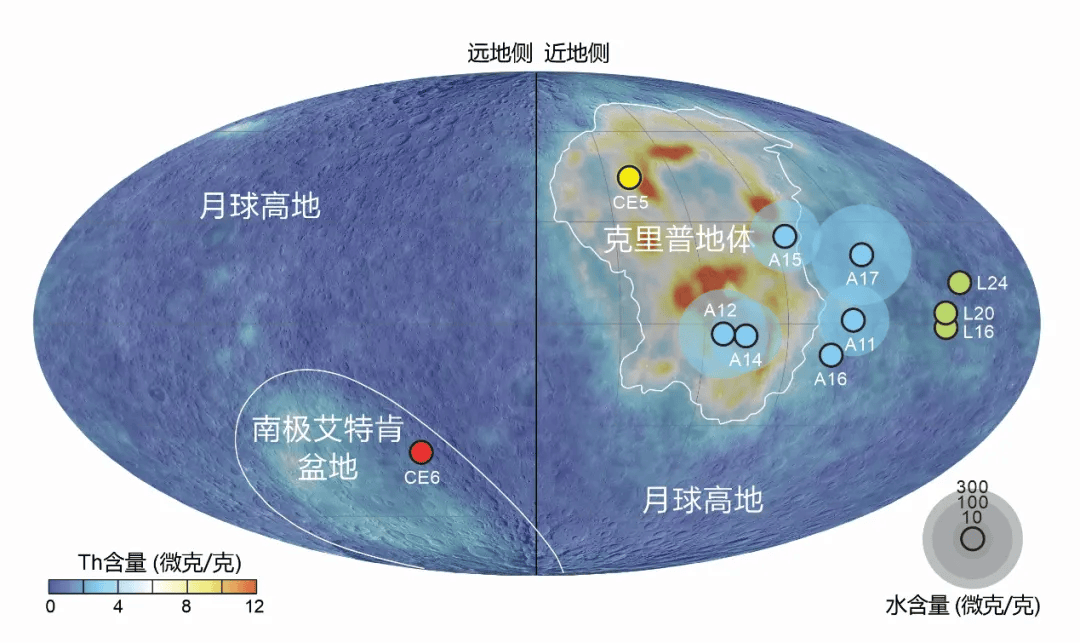

嫦娥六号任务的成功,特别是它从月球南极-艾特肯盆地采集的月背样品,为这一争议提供了新的视角。这些珍贵的样品使科学家们能够首次直接分析月球背面的月幔水含量,从而得出了令人惊讶的结论。

研究团队精心选取了嫦娥六号带回的玄武岩岩屑,通过先进的实验技术,测量了这些岩屑中月幔源区的水含量。结果显示,这些玄武岩的月幔源区水含量极低,仅为1至1.5微克/克,这是迄今为止报道的最低值。这一发现表明,月球背面的月幔比月球正面的月幔更加干燥。

这一研究成果不仅解决了长期以来关于月幔水含量的争议,还为月球科学研究开辟了新的方向。科学家们希望,通过进一步分析这些月球样品,能够更深入地了解月球的内部结构、形成过程以及其在太阳系演化中的地位。