中子星,作为大质量恒星超新星爆发后的产物,一直以来都因其极高的密度和难以精确测定的质量而困扰着天文学家。然而,最新的研究正逐步揭开这一神秘面纱。

在《自然·天文学》期刊上,北京师范大学天文系的尤志强教授带领团队发表了一项重要研究,他们分析了90颗处于双星系统中的中子星,旨在测定中子星的初始质量函数(BMF)。这一函数对于理解大质量恒星的最终阶段、中子星与黑洞合并产生的引力波,以及极端密度下物质的性质至关重要。

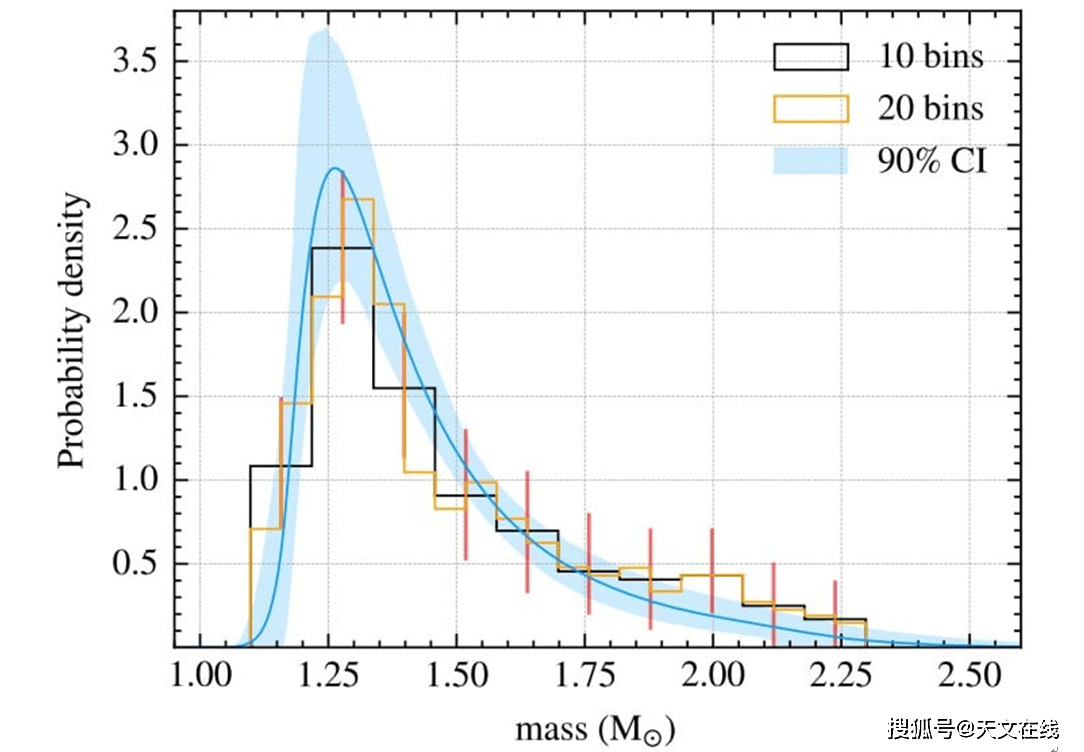

BMF描述了超新星爆发形成中子星时,其质量的即时分布规律。长期以来,观测到的中子星质量大多集中在1.35倍太阳质量附近,呈现出一个狭窄的高斯分布。然而,随着观测数据的积累和研究方法的改进,这一传统观念正受到挑战。

尤教授团队的研究发现,中子星的质量分布并非简单的高斯分布,而是更符合幂律分布。他们通过详细分析90个双星系统中的中子星质量数据,考虑了双星系统中天体间的质量转移现象,以及再生型和非再生型中子星的质量差异,最终得出了这一结论。

幂律分布表明,中子星的质量在1.1个太阳质量处开始平稳增加,在1.27个太阳质量时达到峰值,然后按照幂律呈陡峭下滑状。这一发现不仅改变了我们对中子星质量分布的传统认识,还为理解中子星的形成历史提供了重要线索。

尤教授团队的这一研究成果,得到了国内外天文学家的广泛关注和认可。他们认为,这一研究不仅为理解中子星的质量分布提供了新的视角,还为探究极端条件下物质的性质、理解超新星爆发和双星演化等天体物理现象提供了重要的理论基础。

这一研究还有助于改进我们对引力波探测的解释。中子星合并是引力波探测的重要目标之一,而了解中子星的初始质量分布,将有助于提高我们对引力波信号的识别和分析能力。

尤教授表示,他们的研究团队将继续深化这一领域的研究,探索更多关于中子星和中子星系统的奥秘。同时,他们也希望这一研究成果能够激发更多天文学家对这一领域的关注和兴趣,共同推动天体物理学的发展。