黑洞,这一宇宙中最神秘莫测的天体,近日再次成为科学界的焦点。在2024年度“中国科学十大进展”中,“发现超大质量黑洞影响宿主星系形成演化的重要证据”赫然在列,激发了公众对黑洞这一宇宙奇观的浓厚兴趣。

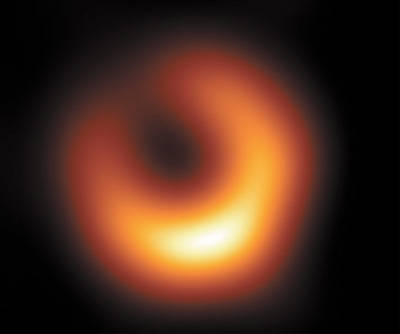

黑洞,这个看似“高冷”的存在,实则一直是科学探索的热门话题。从霍金多次与人打赌却屡战屡败的趣谈,到2019年事件视界望远镜首次捕捉到星系M87中心黑洞的照片,黑洞的每一次亮相都引发了广泛的讨论。黑洞是如何形成的?它又如何逐渐“长大”?这些问题,不仅困扰着科学家,也牵动着无数普通人的好奇心。

在天文学家的分类中,黑洞按照质量大小可分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞三类。恒星级黑洞,通常是恒星在生命末期坍缩而成,其质量可达太阳的数倍至数十倍。而超大质量黑洞,则位于星系中心,其质量更是高达数百万倍太阳质量以上。至于中等质量黑洞,则介于两者之间,但其起源和存在证据一直备受争议。

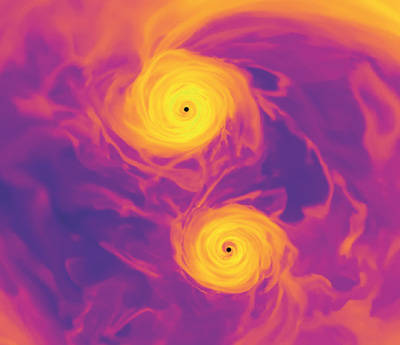

黑洞的“成长”之路,充满了宇宙的剧烈爆发和神秘莫测的演变。从恒星的壮丽死亡,到黑洞的诞生,再到它们与周围宇宙环境的相互作用,这一切都像是一场跨越时空的宇宙解谜游戏。而在这场游戏中,技术的发展无疑是人类最大的助力。引力波探测器的出现,让我们得以“听声辨位”,捕捉到黑洞并合时产生的“时空涟漪”。而事件视界望远镜,则像一台神奇的“宇宙相机”,为我们拍下了黑洞的“真容”。

黑洞研究的意义,远不止于满足人类的好奇心。事实上,黑洞研究与我们的生活息息相关。例如,WiFi技术的诞生,最初就是为了传输黑洞数据。而引力波探测中的激光干涉技术,如今已广泛应用于地震预警、精密制造和医学成像等领域。黑洞不仅是宇宙的谜题,更是人类探索未知、推动科技进步的象征。

在银河系中,恒星级黑洞的数量是一个令人着迷的问题。按照恒星演化理论,银河系中应有数千万例黑洞存在。然而,迄今为止,我们仅确认了不到50例黑洞的存在。这意味着,目前的黑洞样本可能存在很大的偏差。为了更准确地了解黑洞的质量分布,我们需要继续搜寻黑洞并建立大样本进行研究。

寻找黑洞并非易事。由于黑洞本身不发光且体积极小,天文学家不得不借助各种方法来探测它们的存在。X射线方法、引力波方法、视向速度方法、天体测量方法和引力透镜法等,都是天文学家用来寻找黑洞的“利器”。近年来,我国在黑洞搜寻与测量方面取得了不少进展。例如,利用郭守敬望远镜,我国天文学家发现了置信度最高的位于质量间隙的小黑洞G3425,填补了黑洞质量分布的缺失环节。

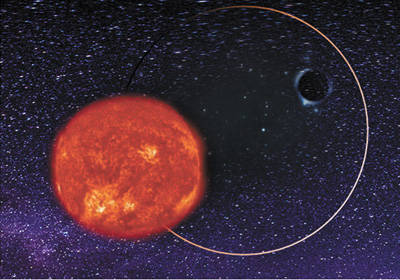

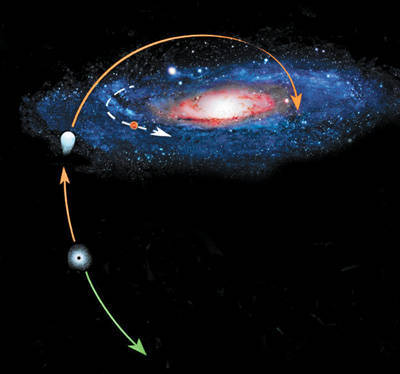

中等质量黑洞的存在一直备受争议。虽然天文学家曾通过测量球状星团各个半径处的视向速度弥散曲线来判断中等质量黑洞的存在,但这种方法无法排除星团中心是一群恒星级黑洞和中子星的可能。然而,近年来我国天文学家通过轨道回溯发现了一颗超高速星是从星团M15中被甩出去的,这只能来自中等质量黑洞撕开密近双星的引力弹弓效应。这一发现为中等质量黑洞的存在提供了有力证据。

超大质量黑洞的形成和演化同样是天文学界的重大课题。在宇宙早期,超大质量黑洞就已经存在。它们可能以中等质量黑洞为“种子黑洞”,通过不断并合或吸积周围的气体来增长质量。然而,近年来天文学家在宇宙早期不断发现新的黑洞,这引发了人们对超大质量黑洞快速“成长”机制的猜测和探讨。

黑洞,这个宇宙中最神秘的天体,正以其独特的魅力吸引着无数科学家和普通人去探索、去发现。在这场跨越时空的宇宙解谜游戏中,人类正以前所未有的勇气和智慧,不断刷新着科技的标尺,向着宇宙的深处进发。