汽车行业的鄙视链现象近年来愈演愈烈,形成了一个错综复杂且充满争议的社会景观。在这个不断进化的竞争舞台上,不同群体间的优越感与自我认同成为了焦点。

曾经,德系车的V12发动机是鄙视链中的绝对王者,象征着无可匹敌的性能与尊贵。日系混动技术虽被一些视为技术妥协的产物,但也拥有其忠实拥趸。国产车则常因模仿和山寨的标签,处于鄙视链的末端。然而,新能源时代的到来彻底颠覆了这一格局。

新能源车主与传统燃油车拥趸之间的对立尤为明显。小米SU7车主自豪地炫耀其百公里加速能力,足以碾压众多超跑,而燃油车爱好者则坚守V8发动机的轰鸣才是驾驶的灵魂,嘲讽电动车的续航焦虑和电池寿命问题。他们甚至将充电桩比喻为现代马车的缰绳,暗示电动车技术的局限性。

与此同时,华为等科技巨头跨界造车,以强大的算力、城市NOA全覆盖等参数轰炸市场,将传统车企引以为傲的底盘调校和机械精密贬为“蒸汽机时代的遗产”。在这个数据为王的时代,技术参数成为了衡量车企实力和定义产品价值的核心标准。新势力品牌发布会上,创始人更多地谈论算力、传感器数量和OTA更新频率,而底盘调校等传统优势则变得不再重要。

在这场激烈的较量中,传统车企并未坐以待毙。他们搬出碰撞测试五星级别和工匠精神,试图重新夺回话语权。然而,这种反击并未能平息鄙视链的喧嚣,反而加剧了不同群体间的矛盾。比亚迪汉车主可能嘲笑特斯拉内饰简陋如“毛坯房”,而特斯拉车主则可能将比亚迪视为“网约车同款”。这种互相看不起的现象,已经渗透到汽车行业的各个角落。

不仅车主之间存在鄙视链,就连造车从业人员也形成了自己的就职鄙视链。在脉脉等职场社交平台上,一二线新造车企业被视为求职的首选,其次是传统车企孵化的新品牌,再次是传统主机厂,最后是二三线新造车企业。而在这些企业中,自动驾驶等前沿科技研发岗位更是炙手可热,被视为“上岸”的象征。相比之下,传统车企的就职人员则显得不那么受欢迎。

在这场大型“骂战”中,用户既是鄙视链的被动参与者,也是被资本塑造的主动传播者。购车行为变成了一场价值观站队的戏码,品牌培养了用户对身份的定位,用户也认可了品牌设立的人设。蔚来车主在NIO House里品着特调饮品,谈论着换电体系的优势,展现了一种颠覆传统的精神优越感;理想车主则因“奶爸车”标签而构建起排他性社群。

然而,这些看似自发的行为背后,实则隐藏着一场精心设计的符号战争。消费者们以为自己正在参与价值观的自由博弈,实则早已踏入车企编织的迷宫中。特斯拉的“赛博科技”光环、理想的“家庭关怀”人设、华为的“民族科技”标签等,都是车企为消费者预设的身份通行证。用户之间的争论,表面上关乎实用价值,实则只是不同符号阵营的忠诚度宣誓。

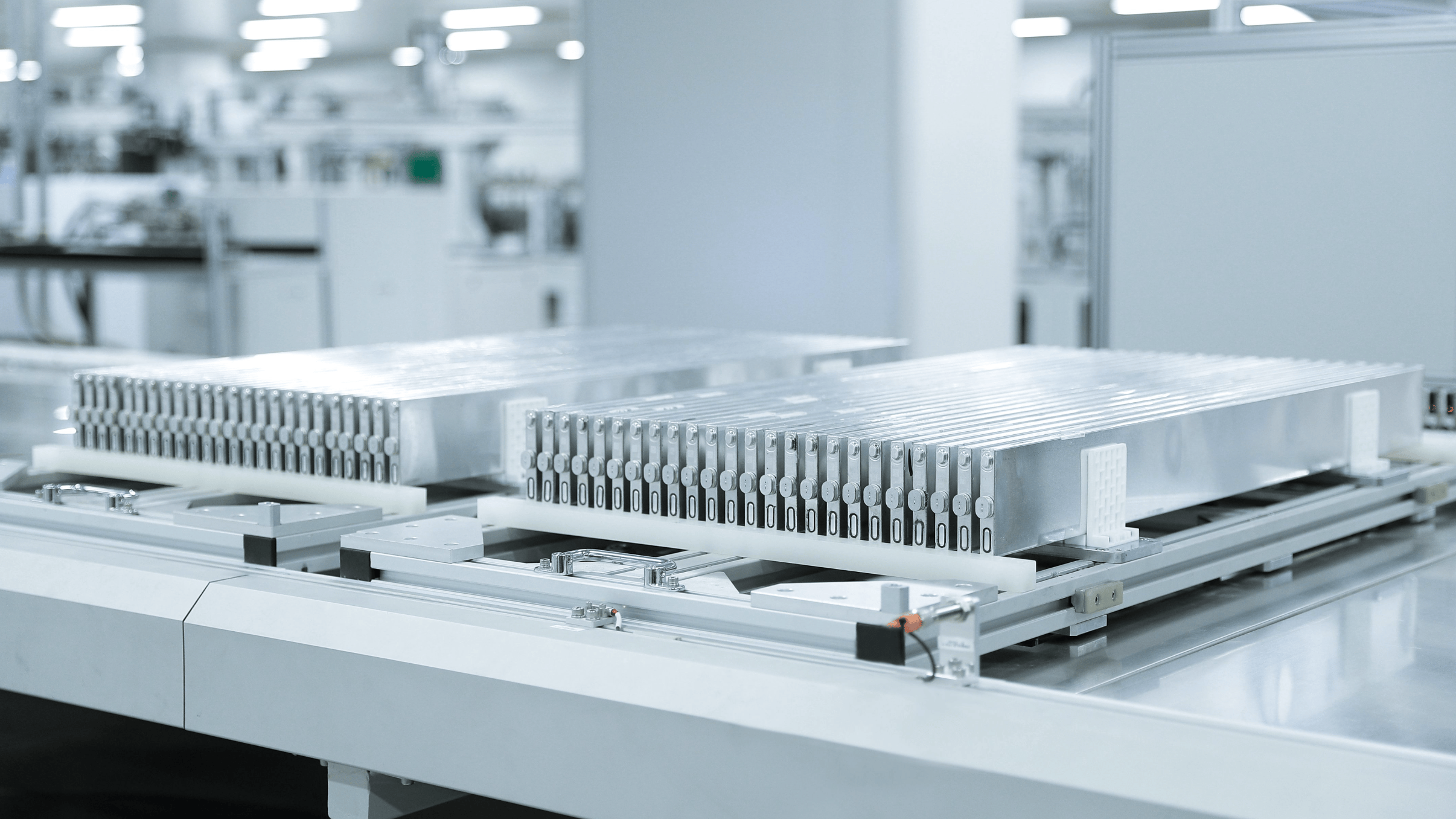

尽管鄙视链的存在往往伴随着争议和负面效应,但它也在一定程度上推动了汽车产业的变革。用户的吐槽和反馈成为了车企改进产品的动力。比亚迪刀片电池的改良轨迹就是一个典型的例子。用户对冬季充电速度的吐槽推动了脉冲自加热技术的开发;对电池包空间侵占后备箱的抱怨催生了CTB电池车身一体化方案。

极氪001的闪电迭代也印证了“吐槽即研发指南”的新规则。首批用户对车机卡顿的吐槽推动了8155芯片的免费升级;关于电动门误开的抱怨催生了毫米波雷达防撞算法;甚至车主在社群里调侃的“宇宙飞船声浪”都演变为可OTA更新的电子引擎音效包。这些例子充分展示了用户反馈对产业链的强大穿透力。

在这场充满傲慢与偏见的狂欢中,汽车行业的鄙视链不断演变和重构。每一次技术跃迁都在重塑鄙视链的坐标轴,让今天的“王者”沦为明天的“古典派”。未来的汽车市场或许将不再有永恒的王者,只有持续进化的幸存者。比亚迪、吉利、华为和特斯拉等企业都在学习如何与鄙视链共存,在不断变化的市场环境中寻找自己的立足之地。