在人类文明的悠久历程中,月亮始终以其独特的魅力,激发着人们无限的遐想与探索欲望。这颗地球的唯一天然卫星,不仅是悲欢离合情感的寄托,更是科学探索的前沿阵地。尽管人类早已用肉眼和先进的望远镜观察过它,甚至美国的宇航员已在月球表面留下了足迹,但月球背面的神秘面纱,依然未被完全揭开。

月球的自转周期与公转周期惊人地一致,加上地球强大引力的潮汐锁定效应,使得月球始终只有一面朝向地球。因此,从地球上观测,我们只能看到月球的正面,而背面则如一位羞涩的少女,始终不肯露出真容。然而,正是这片未知领域,蕴藏着巨大的科学价值。

月球背面远离了地球的电磁干扰,形成了一个难得的电磁波“宁静区”。在这里,探测器能够捕捉到更多来自宇宙深处的微弱信号,如宇宙大爆炸初期发出的短波,这对于研究宇宙起源和演化具有重要意义。

通过多次环月探测,科学家们发现月球背面布满了大小不一的撞击坑。这些撞击坑如同月球背面的“伤痕”,记录着这片神秘区域所经历的天体撞击事件。科学家们推测,这些撞击坑可能形成于数十亿年前,它们是否隐藏着宇宙起源的线索,尚待进一步探索。

月球正面与背面在物质成分、形貌构造以及岩石年龄等方面存在显著差异。月球背面的陨石撞击坑密度远高于正面,沟壑、峡谷和悬崖交织,形成了复杂而险峻的地貌。相比之下,月球正面则相对平坦,以连绵起伏的山峦为主。从物质成分来看,月球正面的月海玄武岩占据了主导地位,而背面则几乎被高地斜长岩所覆盖。月球背面的地质年龄也比正面更为古老。

月球背面的电磁特性也极为独特。由于被月球本体遮挡,这里几乎完全摆脱了地球磁性的干扰,形成了一个近乎“纯净”的磁环境。这一特性为着陆月球背面带来了前所未有的挑战。尽管人类已向月球发射了百余次探测器,但尚未有任何探测器在月球背面成功着陆并开展探测工作。

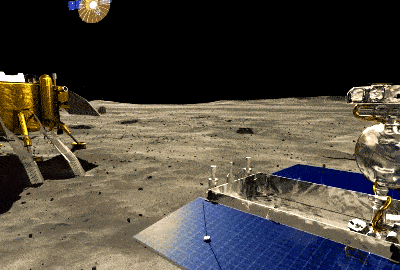

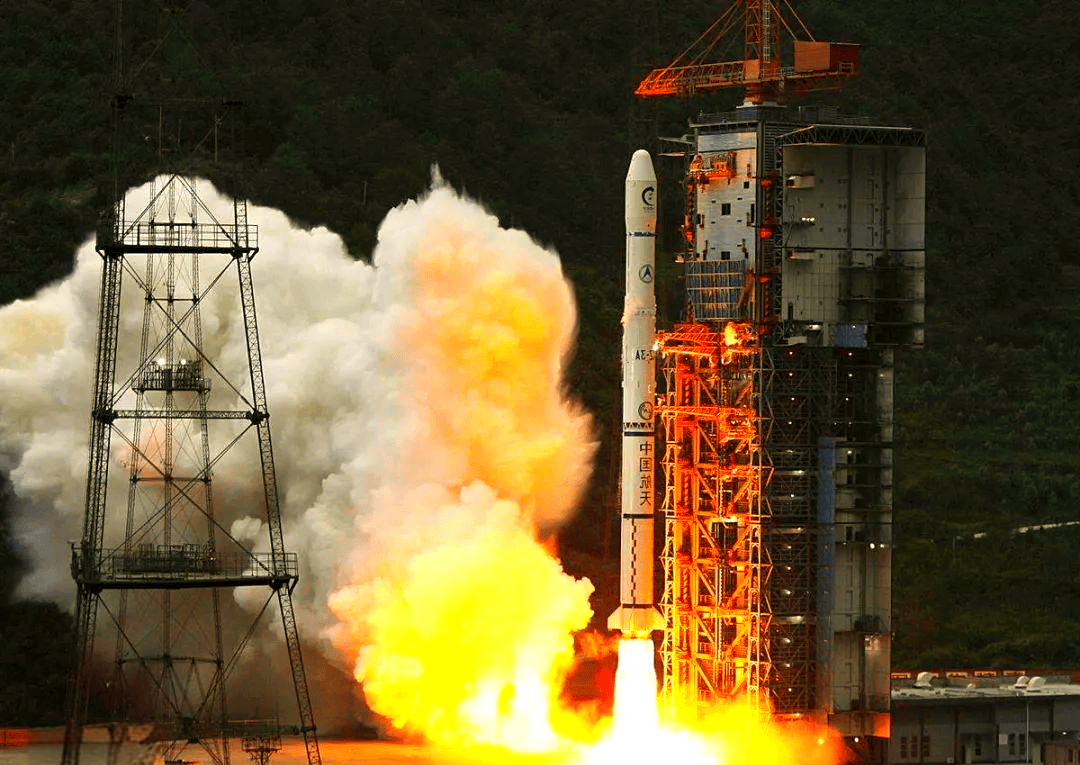

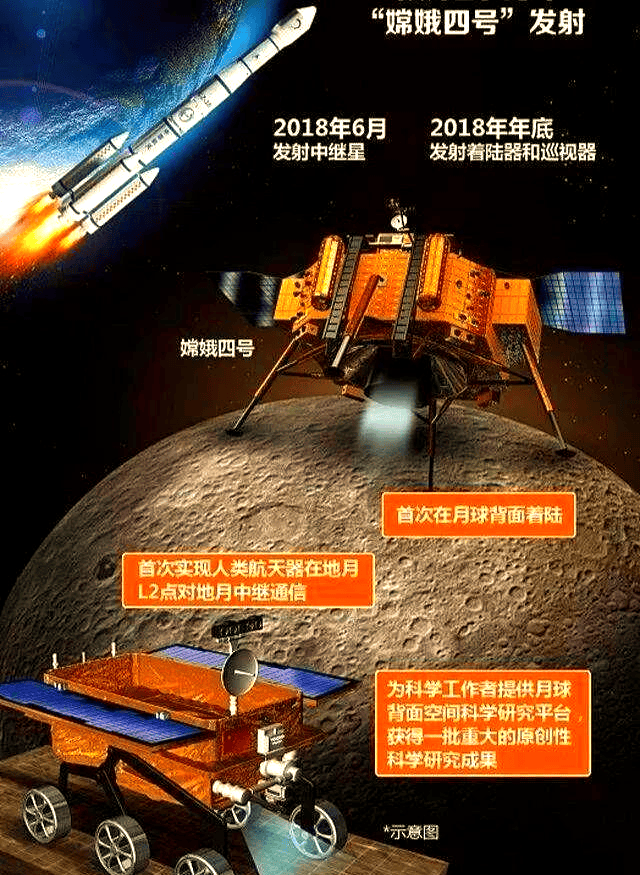

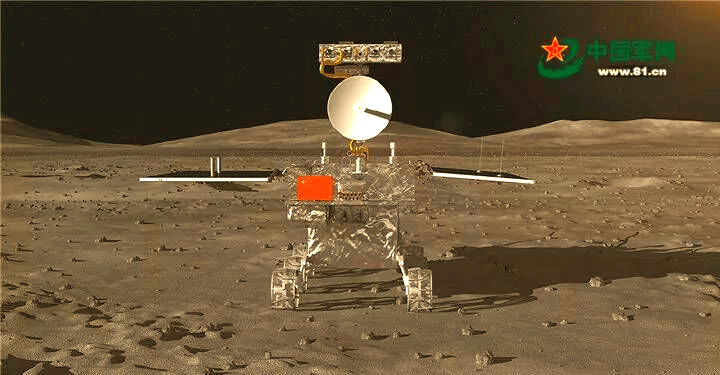

我国嫦娥四号探测器的成功着陆,标志着人类在月球背面探测领域取得了重大突破。相较于嫦娥三号着陆的虹湾地区,嫦娥四号面临着更为崎岖不平、面积受限的着陆环境。由于地球无法直接观测到月球背面,所有信息均需通过中继星“鹊桥”进行中转传输,这无疑增加了落月任务的风险与复杂性。然而,在我国自主研发的航天器制导、导航与控制系统的自主操控下,嫦娥四号成功实现了“盲降”,并在月球背面顺利开展了巡视探测工作。