在宇宙的浩瀚画卷中,黑洞长久以来被描绘成冷酷的终结者,无情地吞噬着一切敢于靠近的物质,连光也无法逃脱其魔爪。这一形象深入人心,让黑洞成为了宇宙中最令人畏惧的存在之一。

然而,随着科学的深入探索,黑洞的真实面貌逐渐变得复杂而多面。它不仅是终结的象征,更是新生的起点,这一颠覆性的发现为我们重新认识宇宙打开了一扇窗。

当一颗大质量恒星耗尽燃料,它将在自身引力的作用下发生剧烈坍缩,最终演化成黑洞。这一过程犹如宇宙中的一场浩劫,恒星的庞大身躯被压缩至一个极小的空间内,仿佛从宇宙中彻底消失。

而黑洞的强大引力,更是让周围的天体闻风丧胆。一旦不幸靠近,这些天体就会被无情地吞噬,仿佛陷入了一个无尽的深渊,再无重见天日之时。恒星被黑洞捕获的场景,常常被描绘成一条由物质组成的“面条”,逐渐拉长并消失在黑洞的深渊中。

然而,黑洞的故事远不止于此。20世纪70年代,物理学界面临着一场理论困境。爱因斯坦的广义相对论在宏观世界取得了巨大成功,从行星运动到星系演化都能给出精确解释。而量子力学则在微观世界大放异彩,揭示了原子、分子和亚原子粒子的奇妙行为。但这两大理论却如同两条永不相交的平行线,始终无法融合。

就在这时,年轻的物理学研究员史蒂芬·霍金挺身而出,他将目光投向了神秘莫测的黑洞。霍金设想,如果将量子力学的理论应用于黑洞,或许能找到两大理论融合的钥匙。这一想法极具创新性,为解决物理学的重大难题带来了新的希望。

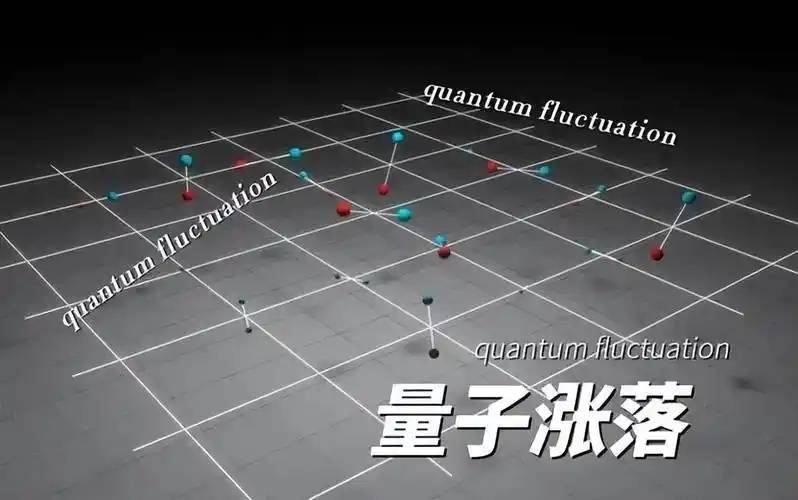

霍金的尝试取得了惊人的发现——霍金辐射。他提出,在黑洞的事件视界附近,由于量子涨落,会不断产生虚粒子对。这些虚粒子对在极短的时间内产生并相互湮灭,但在黑洞的强大引力作用下,其中一个粒子可能会被吞噬,而另一个粒子则逃逸出来。逃逸出来的粒子携带能量,形成霍金辐射,使得黑洞并非完全“黑”,而是以辐射的形式逐渐失去质量。

霍金辐射的发现对传统黑洞观念产生了巨大冲击,它表明黑洞并非一成不变的天体,而是有着自己独特的“新陈代谢”过程。一方面,黑洞通过吸积周围的物质不断成长;另一方面,霍金辐射的存在又使得黑洞逐渐损失质量。这一过程使得黑洞在宇宙中扮演着更加复杂的角色。

黑洞辐射出的能量对周围空间和物质产生了深远影响。它加热并电离周围的星际物质,形成等离子体,影响星际物质的运动和演化。同时,黑洞辐射的能量还会对周围的星系结构产生影响,推动星系内的物质运动,塑造星系的形状和结构。黑洞还是宇宙中能量循环的一部分,通过吸积物质获得能量,然后又通过霍金辐射将能量释放回宇宙中。

更令人惊奇的是,黑洞看似是恒星的毁灭之地,但在其周围,物质的聚集和能量的释放却为新恒星、行星的诞生创造了条件。在黑洞的吸积盘内,物质在高速旋转和相互作用的过程中逐渐聚集形成密度较高的区域,这些区域有可能成为新恒星诞生的种子。同时,黑洞周围的物质在吸积和辐射的过程中还会产生各种复杂的物理和化学过程,这些过程可能会导致行星的形成。

每个星系中心往往潜伏着一个强大的“巨兽”——超大质量黑洞。以银河系为例,其中心的超大质量黑洞“人马座A*”质量约为400万倍太阳质量。这个巨大的黑洞通过强大的引力掌控着银河系内恒星和气体的运动,对星系的结构和演化产生着深远影响。科学家们通过观测发现,星系中心的超大质量黑洞不仅使得周围区域变得极为明亮,还会对星系内的恒星形成和演化产生重要影响。