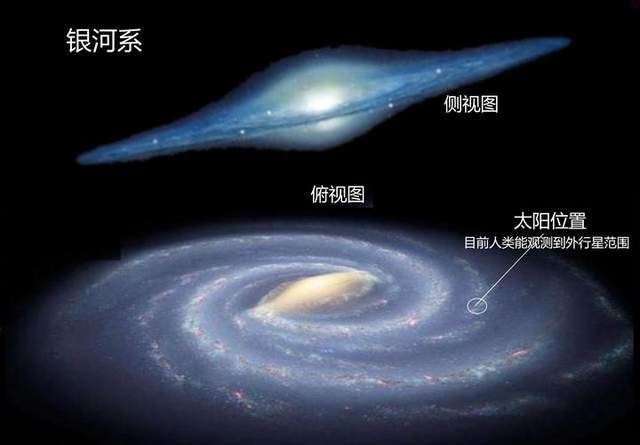

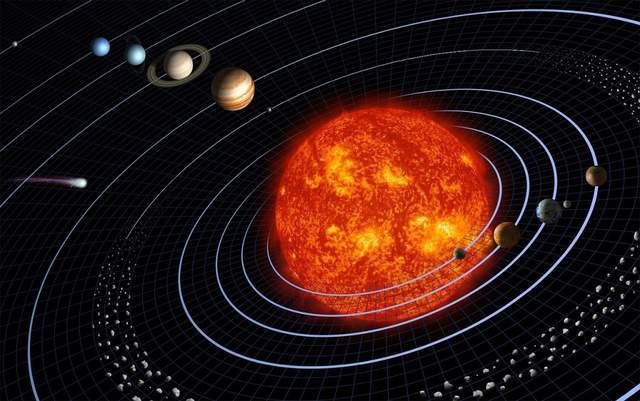

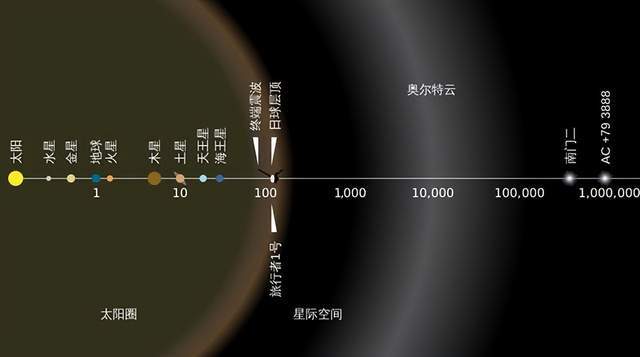

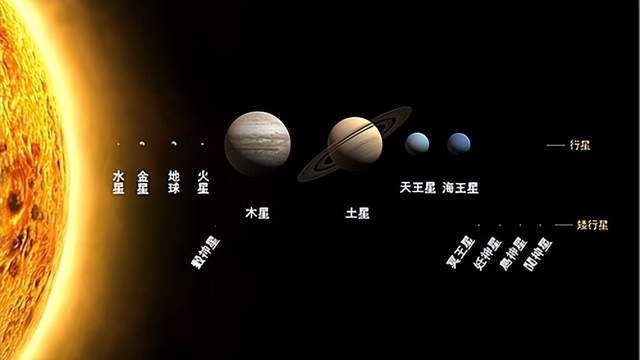

在浩瀚无垠的宇宙中,太阳系显得微不足道,其直径仅为两光年。然而,令人惊讶的是,尽管人类科技日新月异,但至今尚无任何探测器能够突破这一界限,飞向更远的星际空间。旅行者一号与二号,作为人类的使者,虽已穿越日球层,但仍需三万年的漫长旅程,方能触及奥尔特云的边缘。至于距离我们最近的恒星——比邻星,更是遥不可及,需耗时七万五千年方能抵达。

即便科技发展到能够驱使飞行器接近光速,逃离太阳系亦非易事。爱因斯坦的狭义相对论揭示了一个残酷的事实:接近光速的旅行将引发极端的时间膨胀效应。飞船上的一小时,对于地球上的观察者而言,可能已是数十年乃至更久的流逝。因此,当飞船终于挣脱太阳系的束缚时,地球上的时代或许早已跨越了数十万年,这种时间的不对等,是任何生命体都无法承受的沉重代价。

展望未来,核聚变飞船或许能成为人类的希望之光,理论上其速度可达到光速的十分之一。这意味着,仅需十年,人类便能告别太阳系,且飞船与地球的时间流逝将保持相对同步。然而,在宇宙的广阔舞台上,这一速度犹如蜗牛爬行,除非人类能够进化为星舰文明,否则这样的探索终究只是杯水车薪,难以触及星际文明的门槛。

人类的困境不仅在于物理距离的遥远,更在于文明自身的局限。费米悖论提出的关于外星文明缺失的疑问,同样适用于人类自身。在通往星际文明的道路上,大过滤器理论警示我们,可能会因资源枯竭、战争或技术瓶颈而提前崩溃。在太阳系这个狭小的试验场上,能源科技的突破成为了决定人类命运的关键。

更为绝望的是,如果光速成为不可逾越的界限,虫洞理论始终无法成为现实,那么不仅人类,宇宙中的所有文明都将被束缚在各自的恒星系内,其扩张的极限不会超过一百光年,即十几个恒星系的范围。当这些资源耗尽时,文明便将在宇宙中黯然消逝。在光速限制的宇宙里,通讯延迟和资源困境成为所有文明共同的难题。或许,正是因此,一些先进文明在认清这一事实后,毅然放弃了现实宇宙的探索,转而将所有科技力量投入到虚拟世界的构建中。毕竟,在虚拟世界中,能耗远低于现实探索,生命得以永恒存续。