近期,乘用车市场的销售数据揭示了新能源车领域的显著增长。据乘联会最新公布的数据显示,今年第一季度,乘用车零售销量总计达到512.7万辆,同比去年增长了6%。在这之中,新能源车表现尤为亮眼,销量达到了242万辆,同比增长高达36.4%,占据了乘用车市场的47.2%,逐渐成为了市场的主流。

杭州的市民小陈近期在考虑购买新能源车,但在实际试驾过程中,他发现销售人员对车辆的辅助驾驶功能进行了重点介绍,甚至提到在驾驶过程中可以偶尔放松休息。然而,近期发生的多起新能源车事故表明,辅助驾驶功能并非如宣传般智能,动力电池在碰撞时存在起火甚至爆炸的风险。

为了应对这些问题,相关部门已经采取了行动。工信部等部门发布了相关文件,旨在规范辅助驾驶功能的测试、宣传等,并对动力电池的安全性提出了更为严格的要求,以促进整个行业的健康发展。

近日,工信部装备工业一司召开了智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会,有近60家车企参与了此次会议。会议中强调了车企需要严格遵守《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》的要求,充分进行组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,严禁夸大和虚假宣传,并切实担负起生产一致性和质量安全主体责任。

工信部还提出了多项强制性要求,包括禁止将用户作为测试对象,禁用代客泊车、一键召唤等功能,建议使用“组合辅助驾驶”的统一表述,并加强对驾驶员状态的监测,减少频繁的OTA升级等。此前,有车企在宣传新辅助驾驶功能时,鼓励大量用户参与公测,但在实际公测中暴露出了不少问题,有些甚至威胁到了驾驶安全。

某车企举办的“智驾大师赛”就是一个典型的例子。该活动通过提供丰富奖品吸引用户参与,但实际上更像是一次大规模的测试。一位车主在获得周冠军后,每天长时间驾驶,最终在高速上开启了辅助驾驶功能时追尾了前方停驶的水泥泵车,车辆报废,人也受了重伤。这种将用户作为测试对象的行为,不仅存在极大的安全隐患,也是对用户的不负责任。

在宣传方面,许多车企使用了“自动”、“自主”、“高阶智驾”等词汇,涉嫌夸大宣传,导致消费者对车辆的辅助驾驶能力产生了错误认知,从而引发了多起事故。为了规范宣传用语,避免误导消费者,会议建议统一使用“组合辅助驾驶”的表述。

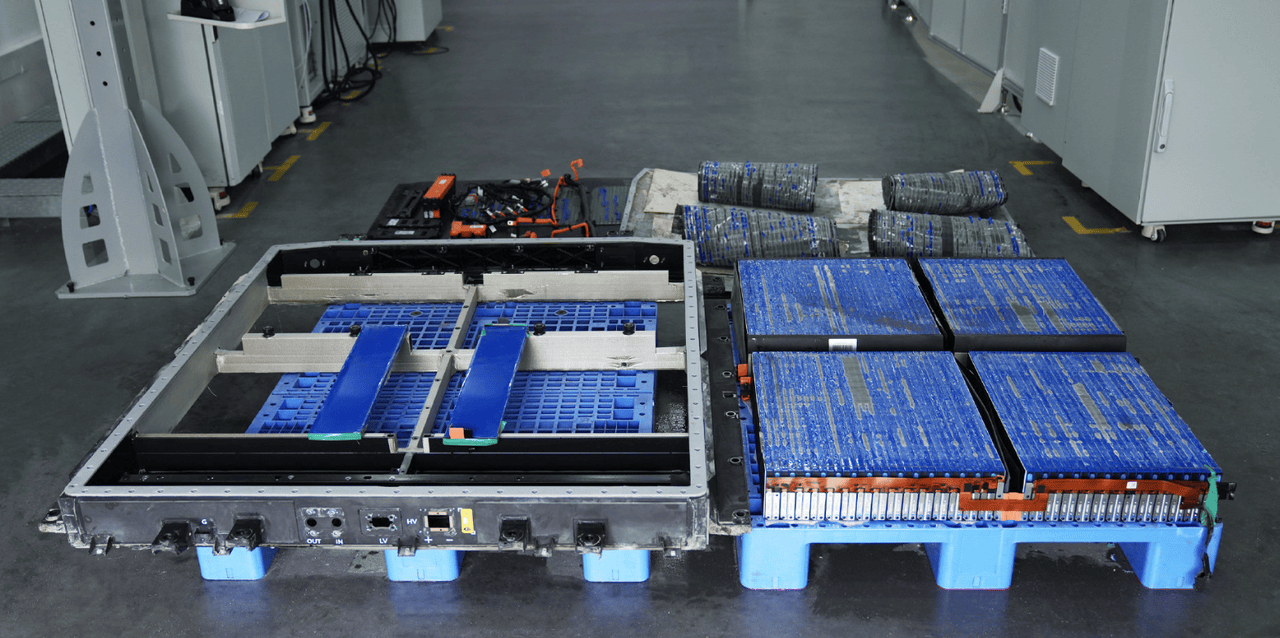

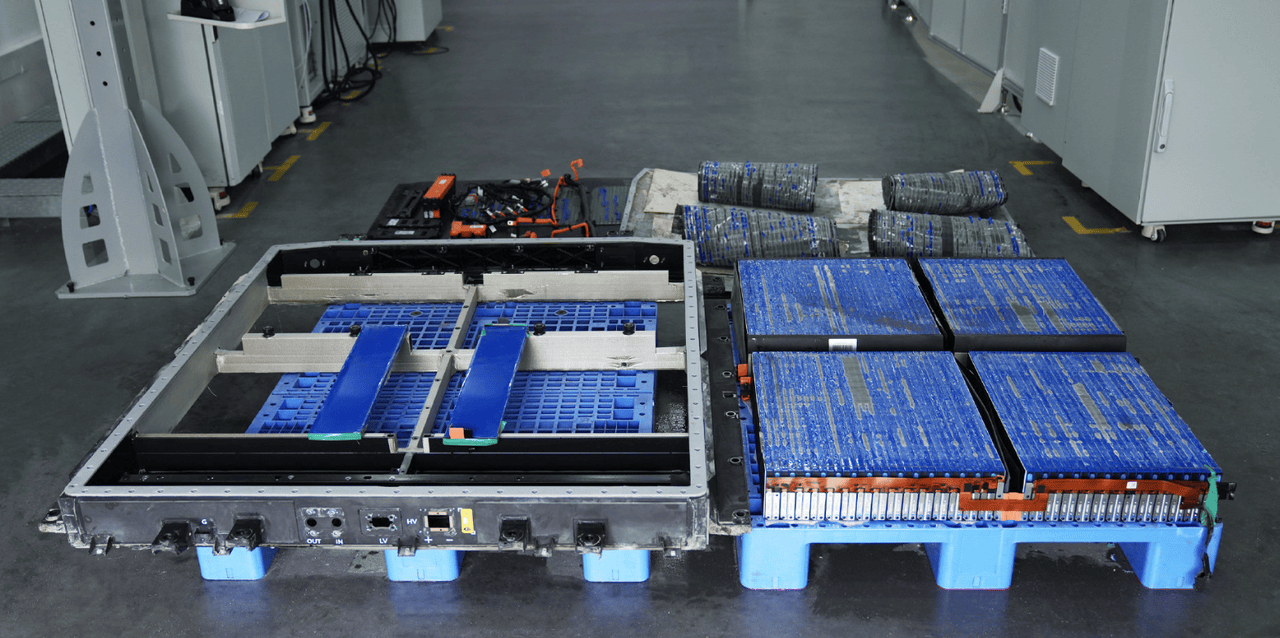

同时,动力电池的安全问题也备受关注。近年来,新能源汽车起火爆炸事件频发,动力电池的安全问题亟待解决。为此,工信部组织制定了强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB 38031-2025),被誉为“史上最严”。该标准对热扩散测试的技术要求进行了修订,要求电池在不起火、不爆炸的前提下提供报警信号,并新增了底部撞击测试和快充循环后安全测试。

据工信部发布的数据显示,截至2024年2月,已有78%的受访企业具备动力电池不起火、不爆炸的技术储备。其中,宁德时代早在2020年就量产了搭载第一代无热扩散技术的电池,提前满足了新国标的要求。吉利则表示,新国标中新增的电池底部撞击测试标准是由其牵头制定的,体现了吉利对安全的高度重视。

面对这一系列新规和措施,消费者在购买新能源车时也需要更加谨慎。国际智能运载科技协会秘书长张翔提醒,消费者可以关注车辆搭载的动力电池生产厂家,大品牌的技术实力通常更为雄厚,碰撞后出现起火、爆炸的概率更低。同时,如果厂家承诺搭载了某品牌电池,也应在合同中明确注明,以避免产生纠纷。